雲はつかめるかー採餌記録計のはなし

国立極地研究所名誉教授 内藤 靖彦

近年ヒトが排出するCO

2のために気候が大きく変わった。その影響は海洋の生き物にも及んでいる。そして海洋生態系もこの影響を受けている。ここでは海洋生態系と一言で済ましているが、その中身は極めて複雑である。簡単にいうと海洋で生活するすべての生き物の「食いつ食われつ」の相互関係が変わるという話である。とは言っても、膨大な量の海洋生物の相互関係などとても把握できない。そこで登場するのが生態系鍵種である。海洋と海洋生態系の変動を知る指標種である。南極海でいえばナンキョクオキアミである。そこで南極海の生態系の仕組みを調べようと世界中の研究者が集結して研究を始めた。

南極海生態系の謎

多数の調査船を動員して音響探査によりナンキョクオキアミの生息量の一斉調査を行うなどして、1981年から10年間かけて「バイオマス計画」と呼ばれる南極海生態系の研究を行った。おおまかな生息数を推定できたが、オキアミの生物量がどう変動し、生態系全体がどう応答したかの全体像は結局不明のまま終わった。南極全域のオキアミの生物量とその変動を精度よく調査することは容易でなかったのである。そこで次に登場するのが生態系の上位捕食者であり、比較的生息数をはあくしやすいクジラ、アザラシ、ペンギンなどの海生哺乳類や海鳥類の調査である。つまり、海洋生態系に依存するこれらの動物の生息数を把握していれば生態系の変動もいち早く分かるはずという図式である。しかしこれらの動物の海洋生態系における役割は、注目はされてはいるが、具体的関係はハッキリしていない。

一般に海生哺乳類や海鳥類と呼ばれる動物は、高い体温と高い運動性を維持するため代謝を常に高く保たなければならない。このため海生哺乳類や鳥類は、単に体が大きいというだけでなく、同じ大きさの魚などと比較しても、桁違いに沢山の餌を必要としている。それゆえ、これらの動物は「海洋の生態系から大きな影響を受けるハズ(Bottom up effect)、或いは影響を与えているハズ(Top down effect)」と考えられているが、残念ながら具体的な内容はやはり分かっていない。海の中で起きること、とりわけ採餌については不明なことが多いのである。地球は狭くなったと言われて久しい。しかし、「クジラ、アザラシペンギンが、どこで、何を、どのくらい」食べているかについては、いまだに雲をつかむにひとしく、皆目分かっていないのである。もちろん、偶然の目撃や漁獲資試料から判明していることも多い。しかし、現在ではこれらの動物はほとんどが保護の対象であるため、研究のために捕獲して胃内容物を調べることはなかなか許されない。例え胃内容物が分かったとしてもそれは瞬間値であり、繁殖や自身の生き残りのために何日も何か月もの間時々刻々餌を探して移動する動物の採餌の全体像に迫ることはできない。

バイオロギングの登場

どのようにこの課題に取り組んだら良いのであろうか?この問題に取り組んだのが国立極地研究所の研究者たちである。回答は「動物のことは動物に聞け」である。つまり、動物に記録計を装着し、行動を記録し、それを解析して動物が何をしていたかを知る方法である(最近知られるようになった「バイオロギング」という言葉はここから始まった)。

最初に開発されたのが潜水記録計である。動物の連続潜水記録から採餌を何時どの深さで行っていたかを推定する方法である。動物は餌を採るとき餌のいる特定の水深で餌を追って細かく上下に動くことから餌取りが分かるという仕組みである。さらに潜水記録計に加速度センサーを付けて動物の行動を詳細に知る方法が編み出した。動物側の採餌の工夫の仕組み、どのように潜水して、どのように泳げば効率的かということが日本の研究者により明らかにされたのである。初めて、動物の潜水行動が定量的に把握されるようになったのである。画期的なことである。しかし、採餌に関しては残念ながらこれだけでは動物の採餌を定量的に知ることはできない。

日本の研究者の努力とは別に、ヨーロッパ、アメリカの研究者達により動物の移動を人工衛星から追跡する方法が発展した。これにより、動物がどこに向かうか、つまり餌場が明らかになってきたのである。水深計と人工衛星のトラッキングにより餌の分布が垂直的、水平的に分かるようになったのである。バイオロギングの20年の進展により動物たちの採餌「何時、どこで、どうやって」がすこしずつ見えてきたのである。しかし、多くに努力によって得られるようになったこれらの知見も、動物が餌を採る直接の観察に基づく結果ではなく、多く研究は、未だは理論的仮説に基づく推定の話である。さらに「何を、どの位(量)?」はなかなか遠い課題であり、まだ「雲をつかむ」状態であった。

長期採餌記録計の開発に成功

ここに登場したのが採餌記録計である。胃や食道の温度を測る方法(餌と体温の温度差から採餌をはかる方法)が極地研究所やヨーロッパの研究者により工夫されてきた。残念ながらこの方法は、精度、計測期間、回収などの問題から普及しなかった。それでもこの困難な課題への取り組みは中断することなく進められた。極地研究所の研究者たちは工夫を重ねて、遂に動物の採餌の動きに着目した新たな方法を開発したのである。ペンギンなどの鳥類の啄ばみ採餌や、アザラシなどのサクション採餌の際の頭や顎の非常に早い動きに着目し、これを加速度計で捉える方法である。南極の現場や海外の研究機関の協力を得て実験を重ねて遂に小型の採餌記録計を完成させたのである。この方法は精度と動物に装着しやすいなど大きな利点はあるが、記録時間はたった数日であった。これは回遊などの長い時間の中で必要な栄養の収支をはかる動物にとっては瞬間のことである。

極地研究所の研究者や計測ロガーの製作者達は「雲をつかむ」に向けて一層の工夫を凝らした。長期採餌記録計の開発である。これは、動物のいろいろな動きの中から顎や頭の採餌の動きだけをその特徴から識別して記録する方法である。採餌行動識別アルゴリズムを作成し、それを組み込んだ長期記録計の制作だ。試行錯誤はあっても、ついに採餌イベントを自動認識して長期記録計の完成である。従来の方法では数日間しか測れなかったが、この方法により回遊などの長期間の全採餌イベントが遊泳水深などと同時に記録できるようになったのである。この長期の採餌計測の成功は動物学的にも、生態学的にも大きな意味を持つ。長期間の計測は、数日の短期的は採餌の成否を知るだけではなく、長期的な成否、つまり回遊が成功したか、回遊の過程でどのようなことが起こったのかも知ることが可能になったからである。この記録計は現在カリフォルニア大学との共同研究でキタゾウアザラシの回遊研究に利用されている。

解明されたキタアザラシの採餌行動

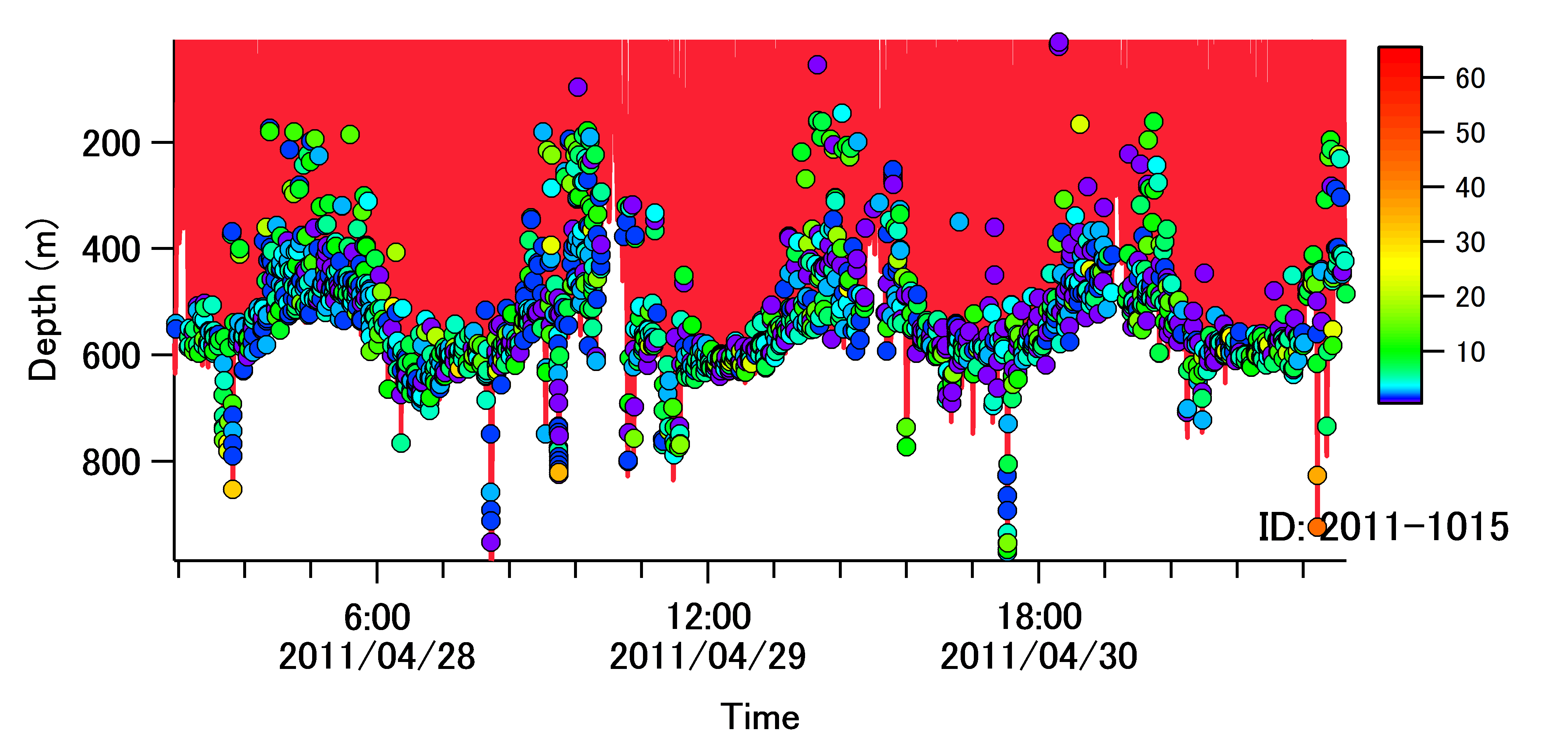

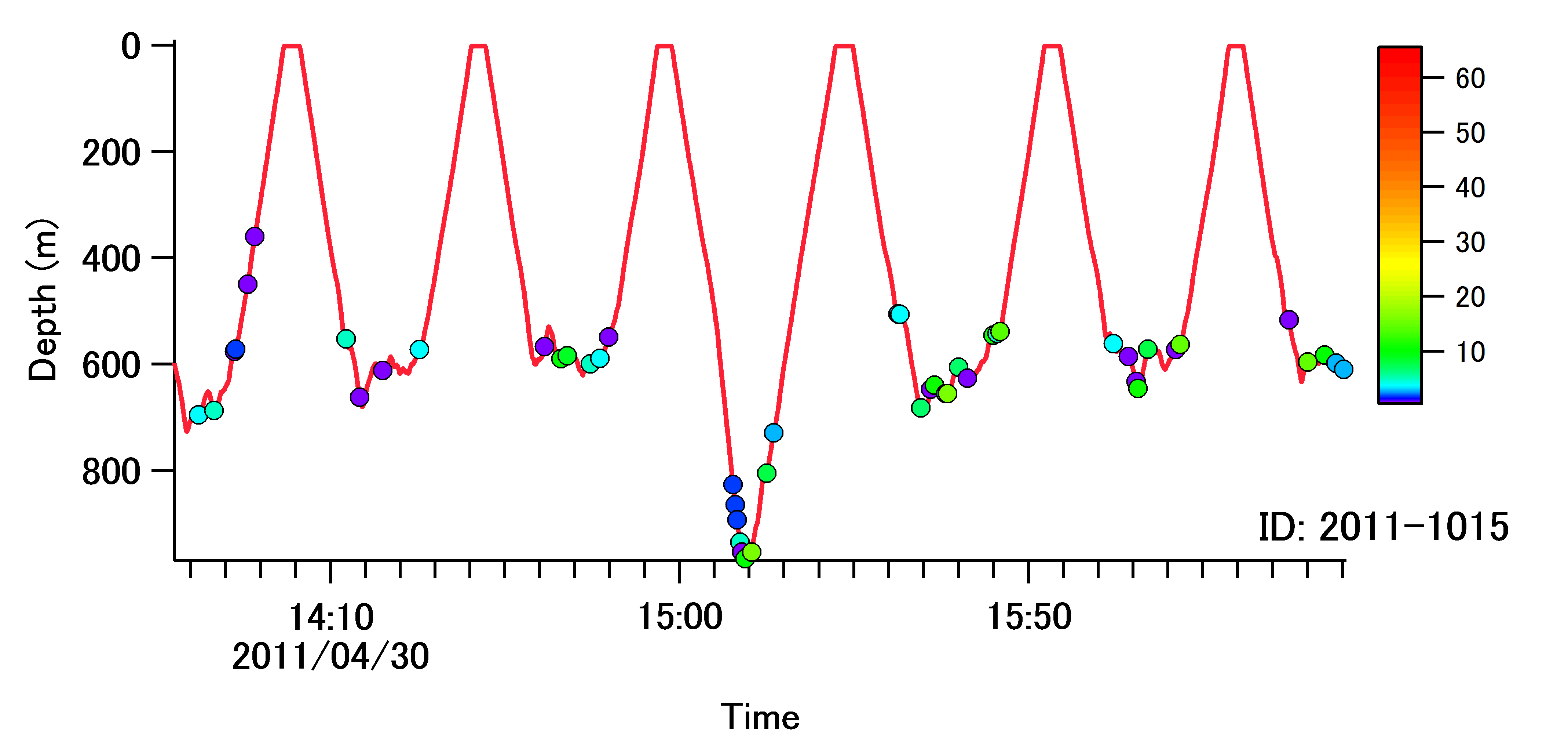

このアザラシが繁殖後の回遊期間中(2.5か月間)水深200‐1000mの中深層で10万回(4000回/日)も採餌し、その餌は10-20gの小さな餌を食べていることが判明したのである(餌の重量は動物の必要とするエネルギーと餌の持つエネルギー量から計算)。実に体重300‐400kgのアザラシが平均20分間、平均水深600mへの潜水を回遊中休むことなく行うことの理由はこの小さな餌をコツコツ食べるためであったということが初めて明らかにされたのである(図参照)。このアザラシは中深層のいわゆるDSLを構成する生物群に深く依存していたのである。これは中深層の生物量の見直しにつながる話である。現に音響探査の新しい研究から全世界の中深層魚類の生物量は考えられているより一桁多いとの推定も報告されている。採餌記録計の結果もこの指摘と一致しているといえる。

|

|

| 図1 回遊中の4日間を抜き取ったキタゾウアザラシの潜水行動と潜水中の採餌回数(カラースケールで表示)。

時間を圧縮して表示。下図は拡大図。 |

新たな挑戦

最後の残ったのが、動物は「何を食べているか?」の課題である。これについても極地研究所の研究者は創意工夫を行った。ビデオは大量のデータを必要とするため、収録時間が極めて短く、回遊中の餌の全種類まではとても記録できない。採餌がいつ起こるかも分からないからである。さらなる困難は、多くの動物が夜間や水深の深い暗いところで餌を採るため、ビデオの収録には照明を必要とすることである。追い打ちをかけるように、照明には動物の行動を妨げないように赤外線を使用することが望まれているのである。赤外線は水中では吸収されやすいためより大きな光量を要し、当然バッテリーが大きくなる。動物の頭に装着できなくなる。この問題点を克服するため、三つの対応策が採られた。一つは、採餌アルゴリズムをビデオにも組み込み、餌を採りだしたらビデオを数分間作動さることで無駄な撮影を行わない方法(餌は大抵パッチ状に出現する)、二つ目はビデオのフレームに合わせてその瞬間だけストロボを作動させること(連続撮影に比べて桁違いにバッテリー消費が少ない)、三つ目は餌の撮影であるので餌を食べる直前、すなわち口元だけを撮影し、遠くは採らないことで節電する方法である。これらの方法は現在試験的に実験が行われ、成果を上げつつあり「何を?」の課題も解決向けて動き出している。

ここまで、我々の課題とそれへの取り組みについて簡単に説明してきた。簡単な説明であるが、ここに至るまでに長い時間を要した。いずれはと「雲をつかむ」ようなことを考え、極地研究所の仲間とデジタル水深記録計の開発に取り組んでから20年以上が過ぎた。「海の中もようやく分かるようになった」と言われるまでにはまだ何十年もかかるであろう。「雲をつかむ」ことは世代をつないで取り組む課題なのかもしれない。

内藤 靖彦(ないとう やすひこ)

プロフィール

国立極地研究所名誉教授。南極観測隊に4回参加(越冬隊3回、夏隊1回)、外国隊2回参加(英:バード島基地、豪:マッコウリー基地)。水中で行動する海洋動物の生態を可視化するため小型記録計を開発し、これを用いて多くの海洋動物(イルカ、アザラシ、ペンギン、魚など)の生態を明らかにしてきた。 |

|