橇(そり)

国立極地研究所極地工学研究グループ 石澤 賢二

2トン積み木製橇

日本の第1次南極観測隊を乗せた砕氷船「宗谷」が南極に向かう1年前の昭和30年(1955年)の初夏、西堀越冬隊長は、橇の試作を依頼するため高速艇などを製作していたある小さな会社を訪れました。西堀さんの要求は、南極の荒れた氷原で使う2トン積み橇を重量200kg以下で作ってもらいたいというものでした。その会社で設計を担当した堀内さんが腐心したのは、捩れに耐える柔構造でした。二本の脚の一つが大きな穴に落ちた時、橇には大きな捻れが発生しますが、軽量な橇で破壊を避けるには、橇全体が撓んで荷重をかわす構造が不可欠でした。また、滑走面(ランナー)の材質には、鋼板、FRP、セルロイド板が試されました。滑りやすさや強度を検討し、1次隊では鋼板製タイプを合計16台持ち込みました(文献①)。

海氷上輸送ではパドルに苦戦

この木製橇は、長がさ4m、幅1.5m、積載荷重は2トン、200リットルドラム缶10本が搭載できるものでした。最終的に総重量は313kgになりました。1957年1月26日、「宗谷」は定着氷に接岸、持ち込んだ小型雪上車は、輸送ルート設定のため、南極の海氷上をはじめて走行しました。そして1月29日、東オングル島北岸に到着し、2月1日から雪上車1台で2台の橇を牽引する片道25kmの本格輸送が始まりました。

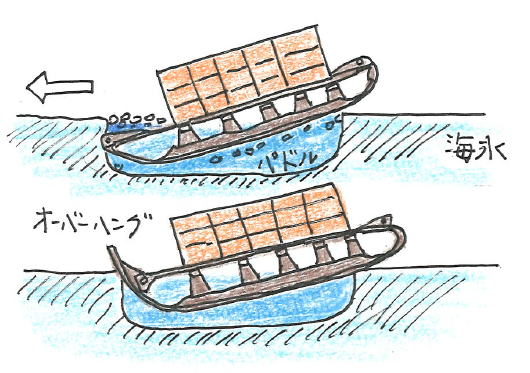

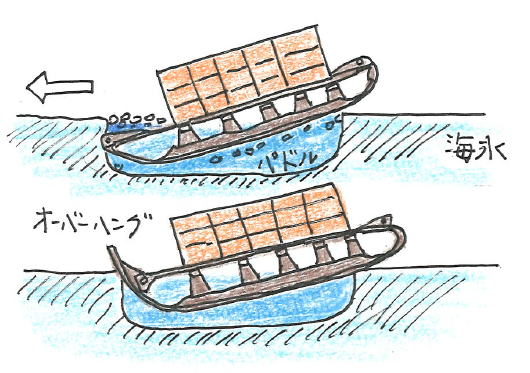

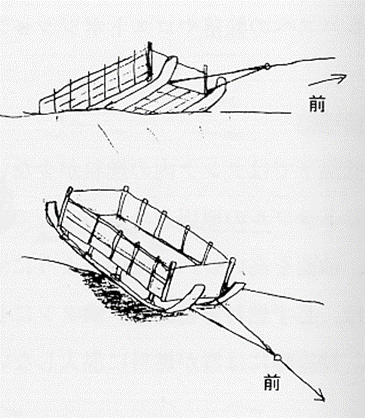

しかし、強い日射の影響で海氷表面にはパドルと呼ばれる水たまりがいたるところにできました。幅は30cmから2mもあり、水深は60cmから1mにも達していました。雪上車や橇は何度もパドルにはまりました。雪上車は橇を切り離せば、自力で脱出できますが、橇は図1上のように前方の湾曲部が海氷に引掛り登れません。また、いろんな箇所が折損する事故が多発しました。この橇は、当初内陸での使用を想定していたので、パドル対策はなされていなかったのです。やむなく荷物を降ろしたり、人力で押したり引いたり、大変な苦労をしました。しかし、4台の雪上車の走行距離は、それぞれ1,530、1,668、1,709、1,100kmに達し、97往復、約151トンの物資を昭和基地に運ぶことができました(文献②、③)。

|

|

|

図1 2トン積み木製橇のパドルからの脱出(文献①の図を改変)

|

|

|

|

図2 現在も使用している2トン積み木製橇

|

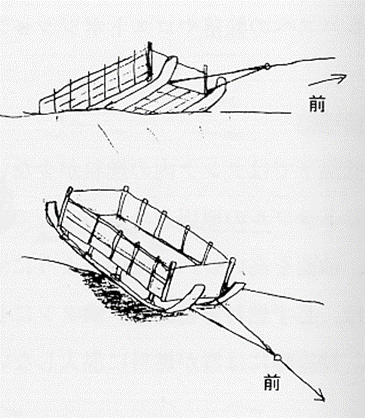

第1次隊の苦い経験を元に、第2次隊のための改良が行われました。前後端の湾曲部は衝撃に耐えるように厚くし、2枚重ねの堅木を用いました。さらに滑走面の幅を15cmから50%広げ、踏み抜いたパドルからの脱出が容易なように前後端にオーバーハング(図1下,図2)を取り付け、引き棒(トーバー)はやめてワイヤーロープに替え、荷枠も取り付けました。その結果、重量は630kgに増加しました。しかし、第2次隊では海氷が厚く、第1次越冬隊員を収容するのが精一杯で、越冬隊の送り込みや物資輸送はできませんでした。改良橇は使われることなくそのまま持ち帰ることになりました。

第2次隊のために改良されたこの橇は、その後、大きなデザインの変更もなく沿岸旅行や内陸旅行に使われるようになりました。この橇の長所は小型による運用性の良さでした。木製のため低温性能もよく、内陸に発達するサスツルギ(雪面の凹凸)にも耐えて走行しました。欠点は、滑走面の長さが4.2mもあるため、大きなサスツルギが乗り越えるとき、橇前部に大きな衝撃がかかることです(図3)。

|

|

|

|

図3 サスツルギを乗り越えるとき

|

このため、搭載したドラム缶にヒビが入ったり、荷物が損傷する事故がたびたび起きました。最後にこの橇を搬入したのは2006年に日本を出発した第48次隊でした。製造会社である横浜ヨットでは、主力製品の掃海艇の材質が木造からFRPに切り替わり、木材供給が困難になると共に、船大工さんもいなくなったのが原因でした。第49次隊の時点で、基地周辺に保管してあったこの橇は、約90台にも達していました。現在もまだ使用されていますが、年々老朽化し、いずれは姿を消す運命にあります。

南極点旅行の大型橇

第9次隊では昭和基地から南極点までの往復旅行が行われました。大型雪上車(KD60型)用に自重2.3トンの鉄製大型橇3台と自重2.6トンの鉄製大型カブース橇1台(図4)をけん引して出発しました。しかし、その重量と長いランナー(5.4m)が災いし、軟雪地帯での方向転回がままならず、また、深雪からの引き出し時の衝撃による破損がひどく、途中に残置せざるを得ませんでした。結局、従来の2トン積み橇だけで往復5,180kmの旅行が実施されました(文献④)。

|

|

|

図4南極点調査旅行用に持ち込んだ大型カブース橇

|

内陸旅行と大型橇

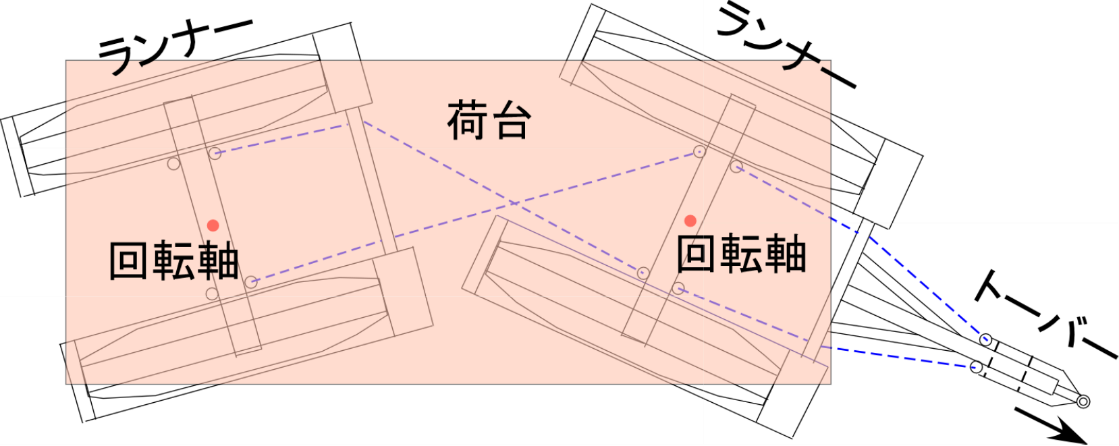

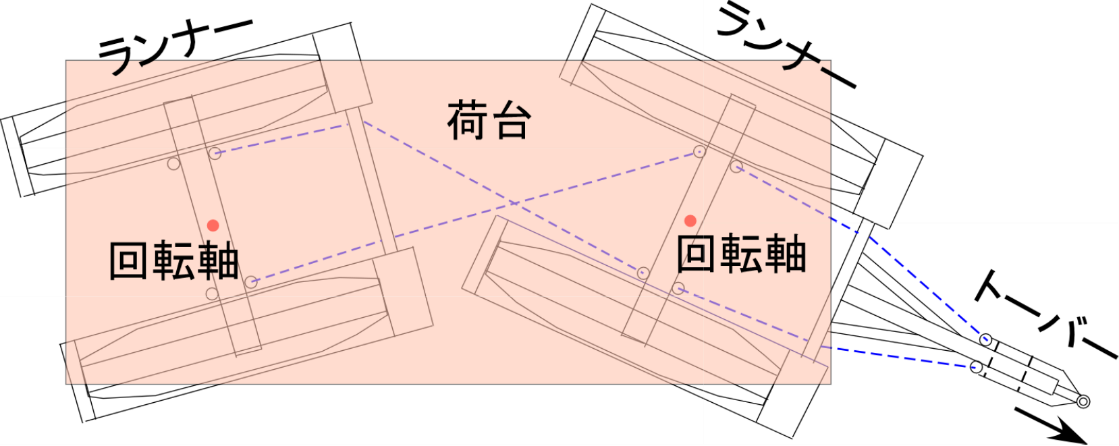

南極点旅行の成功を期に、雪氷部門を中心に内陸での観測が活発になりました。この行動の成否に大きく関わったのが雪上車と橇でした。雪上車のほうは、南極点旅行用に開発したSM60型、ゴム履帯のSM50型、ドームふじ基地往復用のSM100大型車と改良を重ねましたが、橇のほうは、2トン積み木製橇に代わる国産品は開発できませんでした。第19次隊になって初めて、4本のランナーが付いた鉄製4トン積み橇を試作・搬入しました。サスツルギをスムーズに乗り越え振動は格段に減少しました。ランナー中央部に回転軸があるため(図5)雪面の凹凸を難なく乗り越えることができます。大型橇には欠かせない技術です。

しかし、大きな欠点は方向転換が難しいことでした。その原因は、ランナーと荷台が固定されていることでした。外国製の大型橇は、ランナーと荷台がピンで連結され、水平方向に自由に回転できます(図6)。これは鉄道で使われる荷台の長い列車に採用されているボギー式台車の発想と同じものです。

|

|

|

図5 第51次隊でドームふじ基地まで往復した国産大型橇で、赤丸が回転軸。

|

|

|

|

図6 ボギー式ランナーと荷台ランナーと荷台が赤丸のピンで連結してあり、方向転換が容易にできる。

|

コンテナ搭載用橇

第51次隊から就航した南極観測船2代目「しらせ」には屋外デッキに56基の12フィートコンテナを積みことができます。ようやく日本もコンテナでの輸送が可能になりました。「しらせ」から海氷上に降ろしたコンテナを基地まで輸送するために作ったのが12フィートコンテナ用橇(図7)です。日本のスキー場で何度も試験を繰り返し搬入しました。また、同じ型式の20フィートコンテナ橇を試作しドーム基地まで走行しました(図5)。

|

|

|

図7 12フィートコンテナ用橇

|

燃料タンク橇

米国の南極点基地への物資輸送は、燃料を含むすべてが大型航空機(LC-130型)で行われていました。しかし、輸送コストが膨大なため、沿岸のマクマード基地から片道1,200kmをトラクターと橇で行う輸送実験が2002年から始まりました。そこでわかったことは、トラクターと橇が一列縦隊で進むと、前を走行するトラクターの轍(わだち)が、橇の走行にとって抵抗になることでした。南極大陸の内陸部は風が弱く、雪面は柔らかく深い轍ができるのです。そこで開発されたのが、橇を並列に配置する方法でした(図8)。橇はトラクターの轍の外側をスムーズに走行できました。

|

|

|

図8 縦1列のタンク橇の牽引(右)、並行配列でトラクターの轍を避けて進む橇(左)(文献5)

|

シート橇

この実験の4年次に行った方法は、これまでの橇の概念を打ち破る画期的なものでした。8klの軽油入りゴムタンクを超高分子ポリエチレン製のシートに載せてトラクターで牽引したのです(図9)。このシートは、滑走抵抗が少なく、耐摩耗性、低温性に優れ、しかもシート全体で荷重を受けるため、深雪でも沈みません。まるでペンギンが氷上を腹ばいになって滑るのと似ています。ペンギンのこの動作をトボガン(図10)と言いますが、もともと北欧で子供の娯楽用として使われている橇が起源のようです。開発者がペンギンのしぐさを見て発想したのかはわかりませんが、なぜこれまで誰も気づかなかったのかと不思議に思えるほど単純な橇です。低温性と耐摩擦性に優れた材料が手に入らなかったのが原因でしょうか?このシート橇は故障した雪上車や重量物を運ぶのにも適しています。米国の実験で強く感じるのは、柔軟な発想と失敗を繰り返しながら改善を進めてく実験的アプローチの手法です。日本の南極観測隊は50年以上の歴史がありますが、観測を支える設営の分野でも、試行錯誤による地道な研究開発は欠かせません。

|

|

|

|

図9 シート橇(文献5)

|

図10 ペンギンのトボガン(Wikipedia)

|

参考文献:

① 堀内浩太郎(1987年)「あるボートデザイナーの軌跡」第5章 南極観測隊の橇,舵社

② 文部省 (昭和38年)「南極六年史」南極地域観測事業報告書

③ 細谷昌之 2001年「日本の雪上車の歩み」国立極地研究所

(4) 文部省 昭和57年 「南極観測25年史」

(5) Jason Weale, James H.Lever (2008) Innovation in over-snow cargo transport.

Cold Region Science and Technology 52, 166-176

石澤 賢二(いしざわ けんじ)プロフィール

国立極地研究所極地工学研究グループ技術職員。同研究所事業部観測協力室で長年にわたり輸送、建築、発電、環境保全などの南極設営業務に携わる。秋田大学大学院鉱山学研究科修了。第19次隊から第53次隊まで、越冬隊に5回、夏隊に2回参加、第53次隊越冬隊長を務める。米国マクマード基地・南極点基地、オーストラリアのケーシー基地・マッコ-リー基地等で調査活動を行う。 |