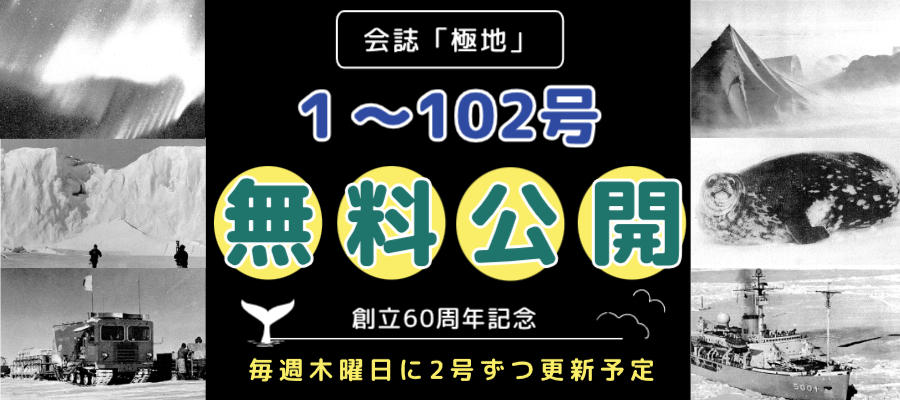

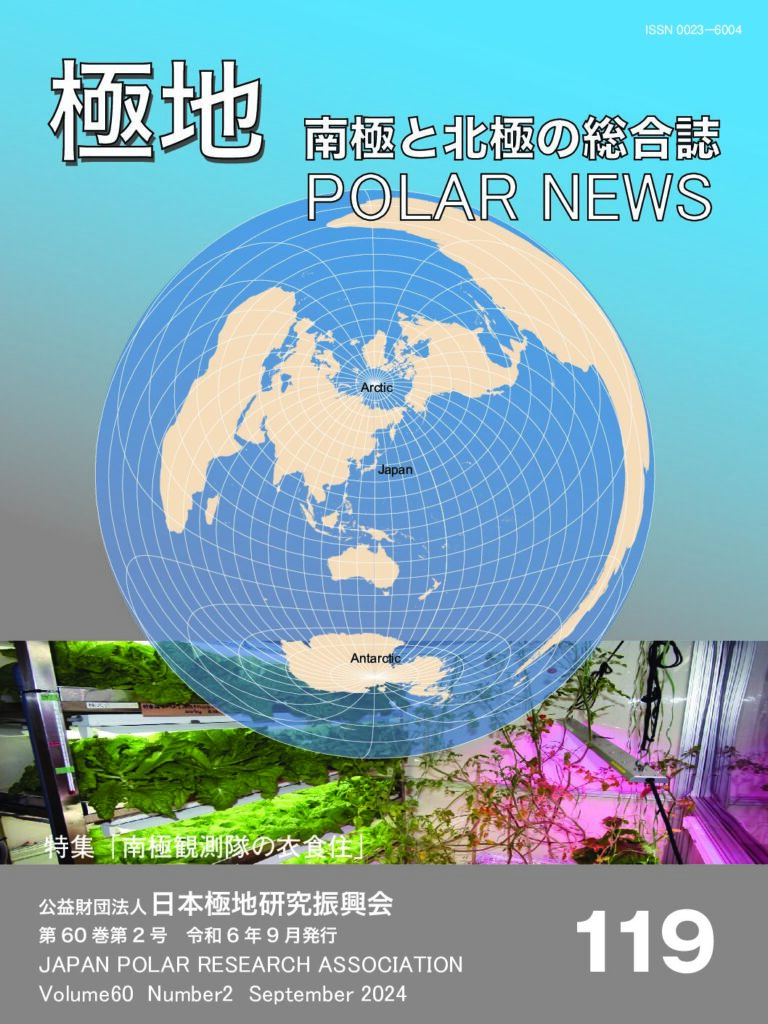

南極地域と北極地域は、科学の面だけでなく、経済活動や観光などでも世界の関心が高まっています。南極・北極での最近の新しい動きをわかりやすく伝えるために、『極地』を2016年9月号(通巻103号)から一般向けの「南極と北極の総合誌『極地』」にリニューアルしました。また、2017年3月号(通巻104号)からは、毎号「特集」ページを企画しています。極地の自然と環境、その中で展開される研究・教育活動を中心に、経済活動、環境保護活動、国際関係、生活、観光、冒険・探検、歴史、極地に関連した書籍や人物の紹介など幅広い情報を掲載しています。オールカラー印刷で、図や写真が豊富で、視覚的にも楽しめる雑誌です。

第60巻 第2号(通巻119号)

令和6年9月発行

今号では「南極観測隊の衣食住」を特集企画としました。

我が国が南極観測を始めた1956年当時は、技術レベルも現在のような高機能の素材、製品が未開発で、様々な工夫によっても現地の厳しい環境から隊員の観測生活を快適にする術が限られておりました。日本の観測隊が隊次を重ねて経験を蓄積して行くと共に、市販の野外活動用の装備品の質が向上し、最新の装備が導入され、今に至りました。

そのような衣料品、国際宇宙ステーション(ISS)にまで届けられた南極観測発のフリーズドライ食品、越冬中の生活・各種観測の拠点となる建築物やその建設作業等について、具体的な話を多数、掲載しております。

また、第64次隊で越冬を終えた樋口和生越冬隊長の報告、当財団が支援している「教員南極派遣プログラム」で第65次夏隊に同行されました先生方の手記を掲載。

ジュニア会員向け記事「極地への夢」では、南極観測隊で庶務など裏方の仕事を担当したお二人の体験を執筆いただきました。

※従来通り、メールでのお申込みも可能です。📧 info@kyokuchi.or.jp へご連絡くださいませ。