「南極・北極からSDGsを考えよう」をテーマに、第1回「南極・北極SDGs探究学習コンテスト」が開催されました。

対象は小学生を代表者とする3人以上のチームで、全国から107の作品が寄せられました。

地球温暖化が極地の環境・生物にあたえる影響、マイクロプラスチック問題、環境保護とエコな生活などなど・・・

知的好奇心にあふれた独創的な作品がたくさん集まりました。

\ 作品は後日公開予定です /

特別賞

※パートナー企業名を冠した賞。企業名の50音順にて発表。

👑 いすゞ自動車賞

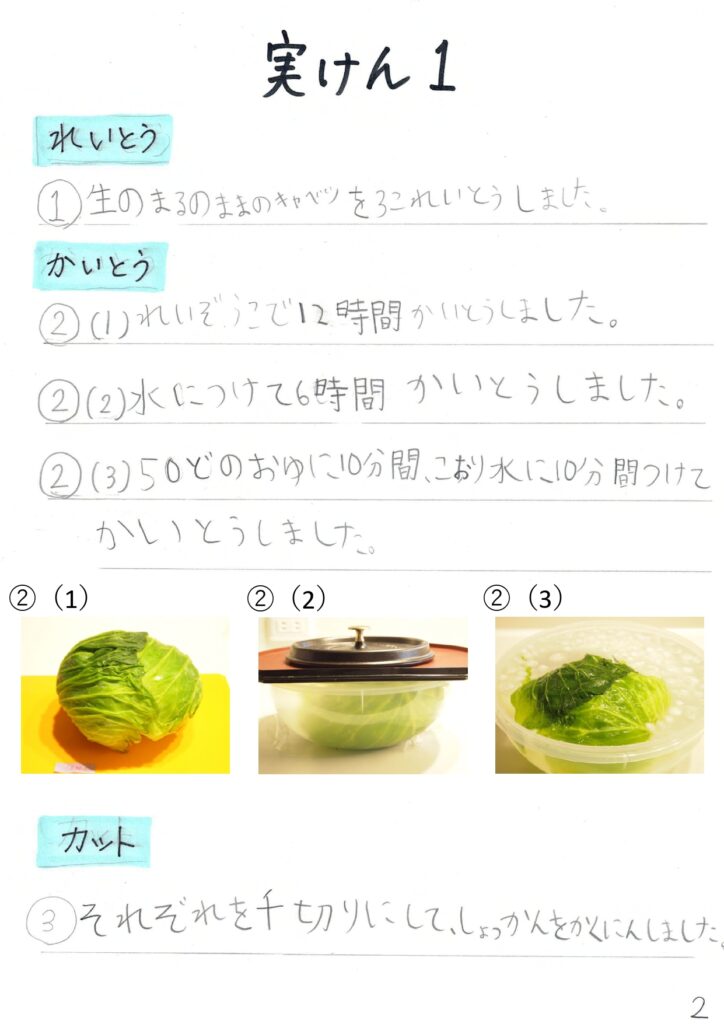

南きょくでキャベツを長もちさせる方法とりょう理

チーム人数:3 名

東京農業大学稲花小学校(2年)

阿知和麗、父、母

審査員からのメッセージ

✅ 南極越冬隊にとって貴重な生キャベツの新しい保存法の提案が高評価!

✅ キャベツに目をつけたところが面白い

🌟 キャベツを冷凍すると細胞の中の水が氷になり、その結晶が大きいと細胞が壊れやすいです。凍結する温度を-80℃などもっと低温にすると水の結晶は小さくなります。凍結の温度に注目して実験してみるともっとよい探究学習になります!

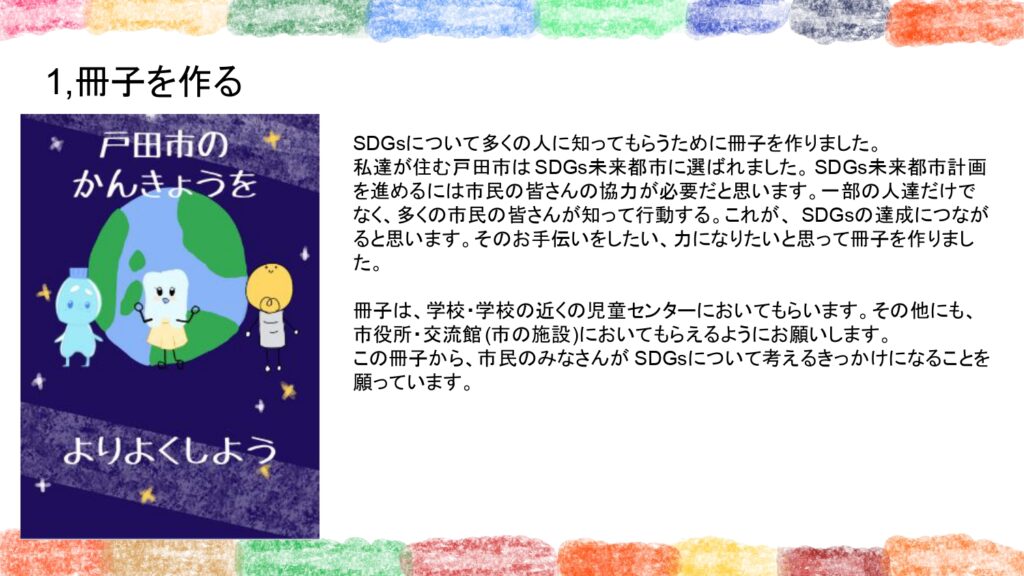

8年後の地球のために~今すぐできることがあります~

チーム人数:14 名

埼玉県戸田市立戸田南小学校(6年)

波多江菜心、梅田若奈、大庭はな、越智理央奈、柏原ももか、岸本美春、北川紗々、黒井詩央、佐藤ここな、谷山結香、中村遼紀、野口沙菜、細井音桜、堀川理乃

審査員からのメッセージ

✅ 海洋プラスチック問題を冊子とビンゴカードにまとめ、SDGs普及につなげた力作!

✅ 冊子やビンゴカードの作成など工夫と努力がうかがえます!

✅ しらせ出港のニュースと授業でおそわったSDGsを組み合わせて発想した作品。極域まで広がっているマイクロプラスチック問題に行き着いて、日常生活の中での使用状況の点検と総括。問題のありかが、我々の生活から出るゴミと深く結び付いていることが解って、SDGsにたどりつき冊子を作って、ひろく協力体制を作って事にあたって行こうと言う一連の流れが良く見えます!

👑 KDDI賞

地球おんだん化と南きょく北きょくとゼンマイとSDGs

チーム人数:3 名

東京農業大学稲花小学校(2年)

滝澤まほろ、母、祖母

審査員からのメッセージ

✅ 身近なゼンマイから地球の未来を考えた発想と実験が高評価!

✅ 調査と実験に相当な時間と労力をかけているのがうかがえて、すばらしいです!

✅ 科学的な思考の進め方がすばらしい!

✅ 問題提起から実際に実験をし、山菜につなげている点が秀逸です。

👑 竹中工務店賞

藻類ってなにもの?~藻類が地球を救う!?~

チーム人数:7 名

東京都・光塩女子学院初等科小学校(6年)

新保萌々子、齋藤舞羽、田代ひな、寺井愛莉、寺門綾花、協力者2名

審査員からのメッセージ

✅ 藻類に着目して専門家に聞き、実験によって考えを深化させた力作!

✅ 専門家に良く聞き、考えを深めて行ったようですね。まとめた成果もよいです!本人達も言っているように、地球環境とどのようにつながっているか、そしてSDGsとどのように対応しているか、よくよく考えればそして調べてみればいろいろなつながりが浮かび上がってくる…これは大事なポイントだと思います🥰

✅ チームワークのよさがうかがえます。みんなで協力し、よく調べ実験しましたね!

🌟 実験をした点がよいです。要因を1つに絞りやすい設計にするとより良いです。

👑 立飛ホールディングス賞

南極・北極の海洋プラスチック汚染を解決するには

チーム人数:4 名 静岡県長泉町立北小学校

早川義也(5年)、早川さら(3年)、兄、母

審査員からのメッセージ

✅ 身近な海岸ゴミの調査から極地のマイクロプラスチック問題を考える力作!

✅ 実際に現場へ足を運んで実験したことがすばらしい!調査と実験の努力がうかがえます。

✅ 海洋の持っている力の一つは、提案者らも言っているように大陸や島をつなぐと言うものであろう。そんな視点から海岸のゴミを見て極地を身近なところとして発想出来る視点は大事にしたいですね。

👑 東洋羽毛賞

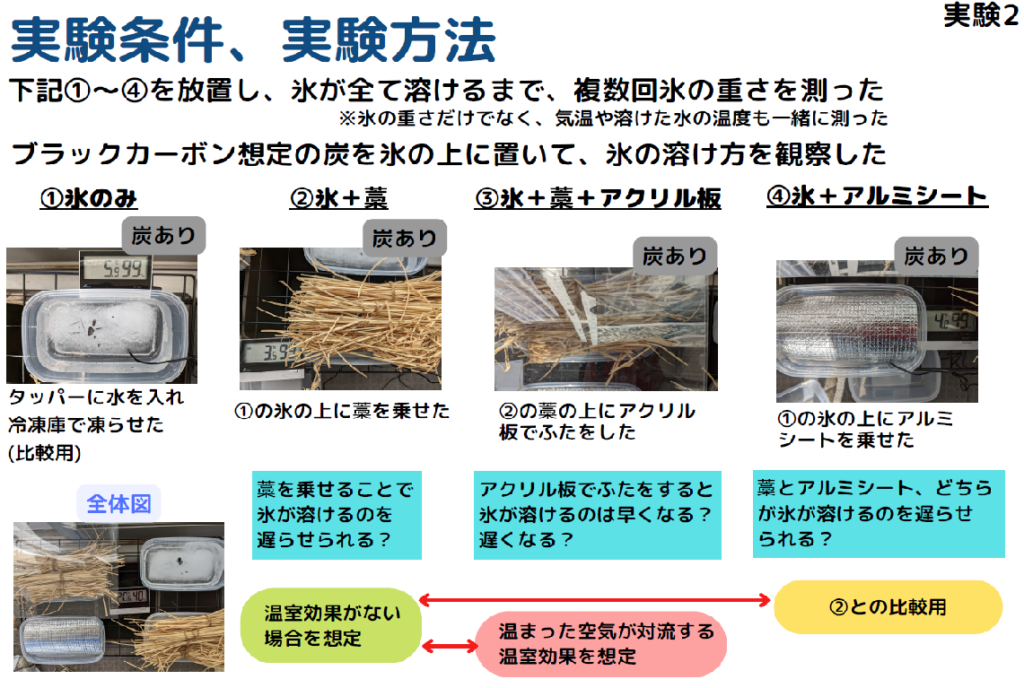

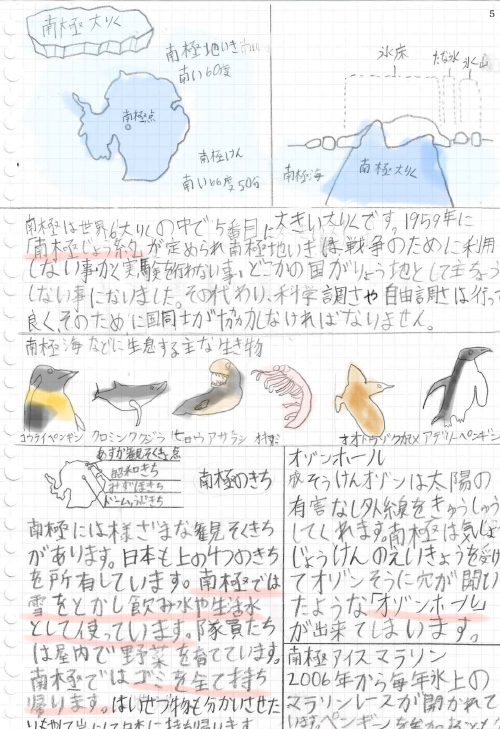

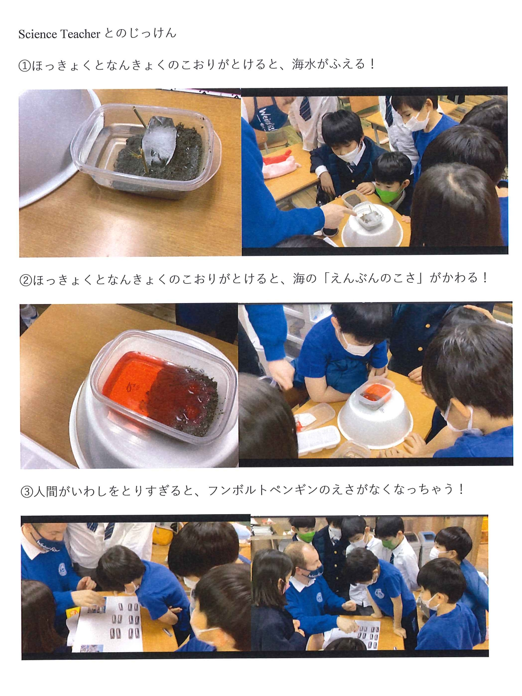

氷河とはなにか? 極地の氷の融解の原因を調べてみよう 稲わらなどを使って氷の融解を抑制できるか実験してみよう

チーム人数:3 名

東京農業大学稲花小学校(2年)

山田蓮花、父、母

審査員からのメッセージ

✅ わらを使った実験を工夫し、温暖化による氷河の融解問題を考える視点が高評価!

✅ 工夫して実験をしました。両親のご協力がよくうかがえます。

✅ この実験をするきっかけも本人なりの判断があった点がよかったです。稲わらなど目の付けどころがよく、苦労して実験した様子が伝わってきます。

✅ 古来からの氷室を参考に、自然影響が少ないイネわらを用いて氷の融解を遅らせられると示したことが論理的かつ探究学習になっています。

STOP‼︎食品ロス 北極と南極の生き物たちを助けよう!!

チーム人数:3 名

宮崎宗獅郎(大阪府羽曳野市立高鷲小学校 4年)、

母、その他1名

審査員からのメッセージ

✅ 極地の温暖化問題と食品ロスを結び付けた発想と漫画表現が高評価!

✅ 「南極や北極を見る目は寒い場所」と言う一般的な興味から、そこでの生き物や生き物が食べてるものへと関心が拡大しています。「食品ロス」はありがちな題材となってしまうが、気候変動や地球温暖化といった問題にクロスするこどで問題を深めることが出来たのだと思います。

🌟 漫画での表現はとても分かりやすいが、もっと子どもたちが主体となって漫画を描いてくれていたら更によかったです!手書きでもよいので、是非挑戦してみてください!

👑 飛島建設賞

ほっきょくなんきょくSDGs~ホッキョクグマやペンギンたちをまもるには~

チーム人数:10

名 東京都・Laurus International School of Science

(2年)

岡本颯太郎、有本佳生、土田蓮、松本礼クルーズ

(1年)

神庭啓維、神庭彩綾、友田啓介、松江英叶、呂彩函

協力者1名

審査員からのメッセージ

✅ 地球温暖化で極地の生き物たちがどんな影響を受けているのか、懸命に考えた力作!

✅ 1~2年生の子どもたちだけで、よくここまで仕上げてくれました。発想豊かな作品です。

✅ みんなの意見を合わせて、考え、自分の意見をまとめたところが素晴らしいです。みんなで考えれば広がりますね。

👑 ヤンマー賞

昭和基地のゴミを減らすにはどうしたらいい?

チーム人数:12 名 長崎県諫早市立長田小学校

(4年)

藤岡柾喜、平田來輝

(2年)

藤岡美雨、平田幸聖、大井輝季、最上彩瑠、古川蒼彩

母(協力者)5名

審査員からのメッセージ

✅ 諫早市と南極昭和基地を比較してゴミ問題を考えるユニークな視点が高評価!

✅ ごみの削減、省エネなど実際に必要とされる課題に取り組み、考えている点がよかった。観測隊員も参考にできそう📝

✅ ゴミを減らす前に必要か考えることや、昭和基地での具体的な改善策の提案が素晴らしいです!

👑 日本極地研究振興会賞

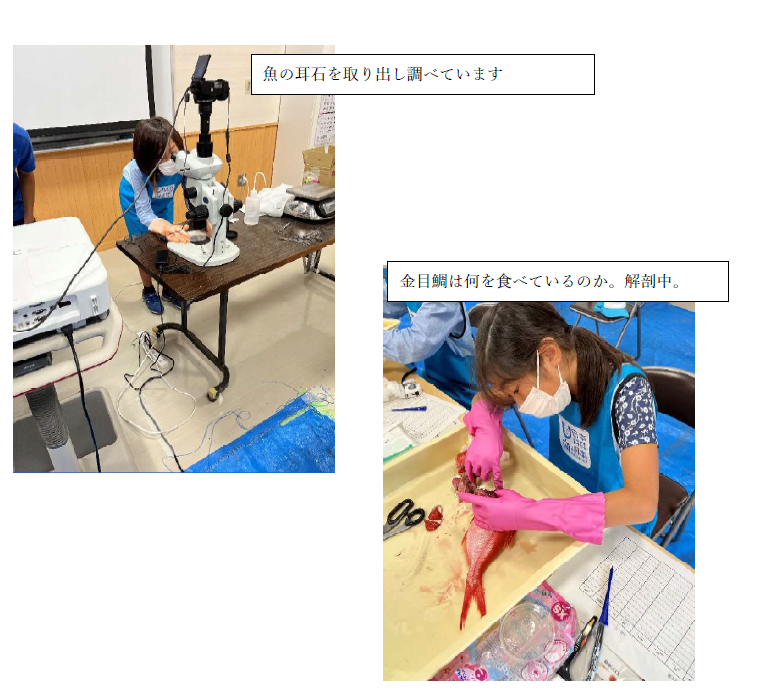

身近な海から 極地の生物と海を守ろう!

チーム人数:7

名 長崎県佐世保市立広田小学校(5年)

飯田海虎、平川幸尚、福田智大、協力者4名

審査員からのメッセージ

✅ 身近な海のゴミ・水質調査から極地の海のゴミ問題を考えた力作!

✅ 実際に早岐瀬戸でゴミの調査をしたことから探究学習が始まり、地域と世界への関心が感じられました。自ら現地に足を運び、実験して調べて考えて、全地球的な問題へも目を向けている点がとてもよかったです!

🌟 CODとTDSの結果ですが、沿岸の海には有機物が集まり、また、海水はどれだけきれいな海でも多くのイオンを含みます。このデータだけて汚れていると結論を出さず、人の影響の少ない海と比較するなどすると良いと考えます。(TDS測定結果の解釈に誤り。汚染度を電気伝導度から推定する原理なので海水の汚染度は測定できません。)

優秀賞(日本極地研究振興会賞)

特別賞に近い優秀な作品に、日本極地研究振興会から新たに賞を贈ることになりました。

賞状と記念品を贈呈します!

地球環境と渡り鳥の変化について

竹内敦海(岩手大学教育学部附属小学校5年)、他2名

南極と北極のいきもの

高瀬結(東京都練馬区立豊玉東小学校2年)、他3名

学校が海の底に沈む!?

浅利柚樹(東京都中野区立谷戸小学校4年)、他3名

マイクロプラスチックと極地

石黒陽己(東京都三鷹市立第四小学校3年)、他3名

未来の地球に目を向けて 私たちにできること

楡井健介(東京都三鷹市立第四小学校6年)、他5名

北極のためにぼくができること

栗秋佳真(神奈川県・桐光学園小学校3年)、他2名

僕たちの海をとりもどす~海の豊かさをまもろう~

加藤雪舟(三重県伊勢市立明倫小学校4年)、他3名

南極で暮らすにはどうしたら良いか

樋野葵人(鹿児島県南種子町立大川小学校2年)、他3名

審査員のご紹介

※50音順、敬称略

生田依子(奈良県立青翔中学校・高等学校教諭)

岩坂泰信(名古屋大学名誉教授)

荻田泰永(北極冒険家)

小塩哲朗(名古屋市科学館学芸員)

白石和行(国立極地研究所名誉教授)

中山由美(朝日新聞記者)

野上道男(東京都立大学名誉教授)

東野雅彦(竹中工務店参与)

福西 浩(東北大学名誉教授)

藤原 均(成蹊大学教授)

山内 恭(国立極地研究所名誉教授)

お問い合わせ

〒190-0023 東京都立川市柴崎町2丁目5-2 三多摩第一ビル503

日本極地研究振興会 コンテスト係

TEL:042-512-5357 ✉ contest2022@kyokuchi.or.jp