シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」第21回

- 2020.04.20

- メルマガ

- シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」, 観測隊, 技術, 南極

内陸の前進拠点・みずほ基地

石沢 賢二(元国立極地研究所技術職員)

1.はじめに

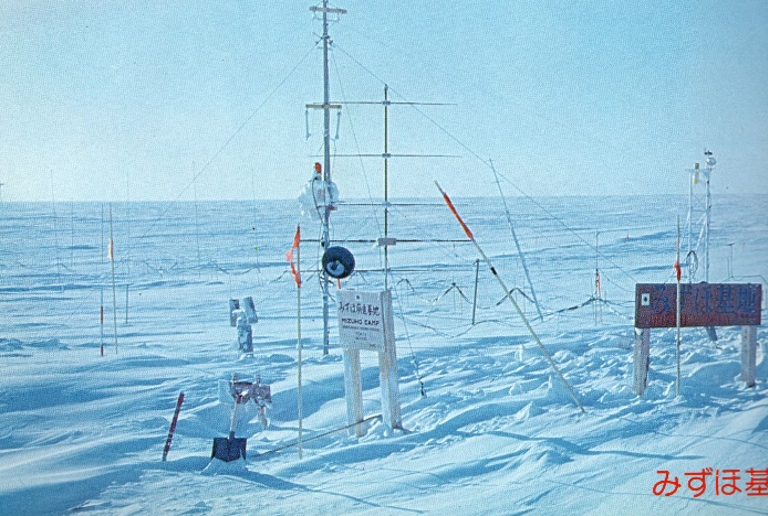

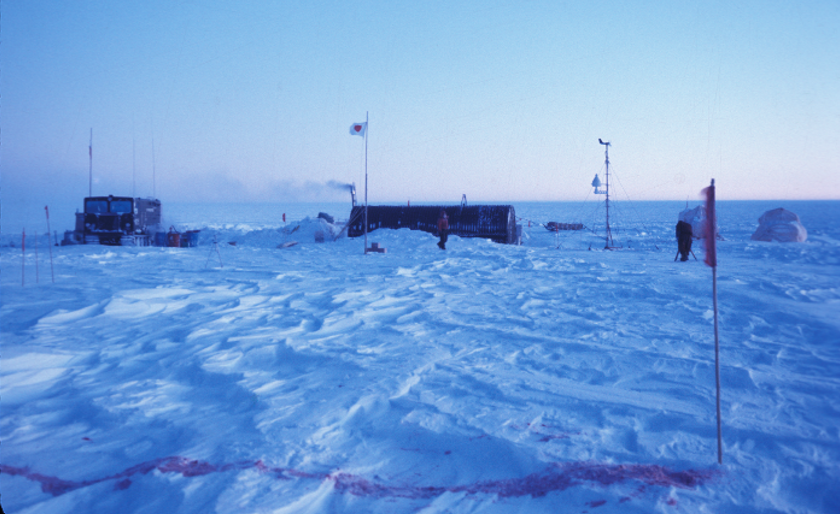

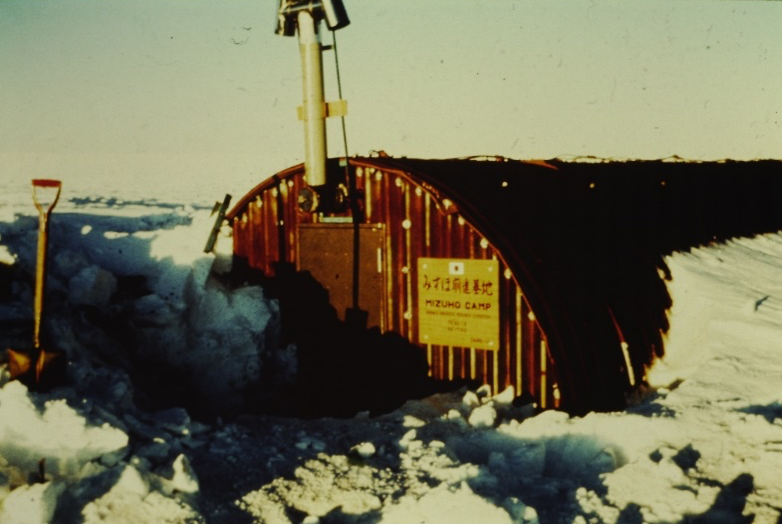

日本隊として初めての内陸拠点である「みずほ基地」を取り上げます。今では基地全体が雪の中に埋没し、人の立ち入りができなくなりましたが、筆者が第19次隊で南極観測隊に初めて参加したとき、丸々1年間過ごしたのがこの基地でした。当時筆者は大学院を休学して観測隊員となり、昭和基地から約300kmも離れたこの基地に雪上車でやって来ました。この頃、基地開設から約8年が経過し、基地周辺の雪面が、周囲から高さ10m程の小山となって盛り上がり、基地入口の看板や通信のアンテナ、発電機の排気筒や雪尺(竹竿)などが雪面に出ているだけでした(図1)。

居住区である冷凍庫を改造したプレファブの建物ははすべて雪面下に埋もれていました。雪面にベニヤで蓋をしただけの入り口(図2)から雪の階段を降りていくと、発電機のエンジン音が力強く響いていました。橇に積んできた燃料ドラム缶を基地から離れた所にデポし、冷凍食品や補給品を手渡しで基地内に運び込みました。数日間で引継ぎを済ますと、前次隊員や19次のサポート隊員は帰路に就き、リーダーである医療担当の基地長、機械隊員、通信隊員、それと観測担当である私の4人だけの生活が始まりました。昭和基地にはコックさんが2人いましたが、みずほ基地では、素人4人が輪番制で食事を作らなければなりません。これが最もたいへんでした。飲料水はブロック状に切った雪を、発電機の冷却水熱で溶かします。部屋の暖房も風呂も発電機の熱が頼りです。この方法については、あとで詳しく説明します。とにかく、生活するための仕事に多くの時間を割かなければなりません。あらゆることに創意工夫が必要です。私はこれが面白くて、それ以来南極観測にはまってしまいました。今回は、第11次隊の基地開設以来、徐々に増設した設営設備などについて紹介したいと思います。

2.みずほ基地開設までの経緯

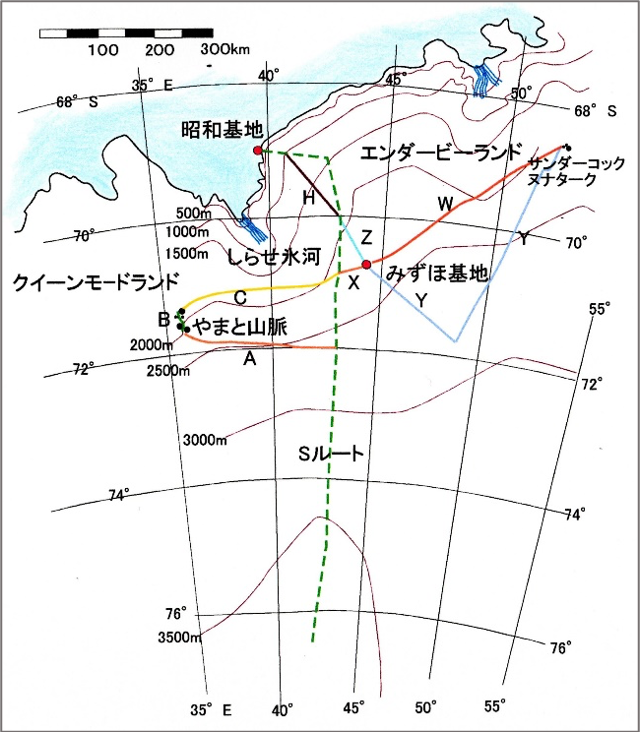

第9次隊では昭和基地から南極点までの往復5,200kmに亘る雪上車での調査旅行が行われました。村山雅美隊長他11人が新たに開発したKD型雪上車4台と橇を使い141日間かけて最高標高3,800mの大陸氷床を走破しました。この旅行は、第7次隊から就航した砕氷船「ふじ」を使った目玉の事業でした。重量約7トンの大型雪上車の揚陸は、海氷状況が良く、昭和基地に運よく接岸できたことで可能になりました。また、8次隊では、昭和基地から約1,200kmも離れた米国のプラトー基地までの燃料輸送を行いました。しかし、これらの調査旅行は、昭和基地からほぼ東経43度線に沿ったもので、南極氷床を解明する上では、わずかに細い1本の線にしか過ぎませんでした。調査を点から線に、線から面に拡充する必要がありました。南極を調査する雪氷学の目標は、広大な南極氷床がいかなる機構によって形成・維持されるかを知り、さらに将来の予測をすることでした(文献1)。みずほ基地の設置は、その基本計画の一環として実施されました。雪氷部門では、第10次~15次隊による「みずほ高原・エンダービーランド計画」を立案しました。因みにエンダービーランドという名称は、おおよそ東経44度~59度の南極大陸沿岸帯を指します。1831年、英国の捕鯨船長ジョン・ビスコーがTula号で探検中に陸地を望見し、船主であったロンドンのエンダービー社に因んで命名したそうです(Wikipedia)。

3.第10次隊の調査旅行

第10次隊では、1969年9月から翌1970年1月中旬にかけて、やまと山脈を含む内陸調査を行いました。図3のやまと山脈南端の基岩(もといいわ)までのAルート、やまと山脈調査のBルート、やまと山脈からS170地点までのCルートで、氷床流動を検知するため、測量基準点を設置しました。Sルートというのは、9次隊が極点旅行の際に使用したルートです。電波で氷厚を測定するため、英国製の電波氷厚計を導入しましたが、うまく作動しませんでした。1969年12月21日、やまと山脈の基岩付近の裸氷上で9個の隕石をはじめて発見しました。これをきっかけに、その後の隕石大量発見につながることになります(文献2)。

4.第11次隊による「みずほ前進基地」の設置

10次隊では、ほぼ南緯72度線に沿って氷床流動の三角鎖を設置したので、11次隊では、東方の露岩であるサンダーコック・ヌナタークを基点に、X、Y、Z、Wルート(図3)を設定し、測量ポイントを設置・測量しました(図4)。

また、内陸基地の建設も大きな目的でした。建設地の条件は、「昭和基地と同じ地磁気子午線を通ること」でした。これは、地磁気やオーロラなどの観測を念頭に置いたからにほかなりません。1970年6月下旬から8月初旬の厳冬期に旅行を行い、72°42.6’S、44°18.9’E(標高2,230m)に建物1棟を建設し、7月21日に「みずほ前進基地」として開設しました(文献3)。この基地名は、その後、「みずほ観測拠点」を経て、1978年3月22日に「みずほ基地」となりました。因みに、このとき筆者は、ここで第19次隊員として越冬中でした。昭和基地では基地昇格を記念して大きな看板を作り、人員交代と物資補給を兼ねた旅行時に雪上車でこれを運び、基地の出入り口付近に設置しました。(図1の右側の看板)。11次隊では新基地の年平均気温を-33.5℃と推定しました。これは、ボーリングした時の、深さ10mの雪温測定値から想定したものです。氷床上の年平均気温は、10m深雪温にほぼ等しいという経験測に基づいています。

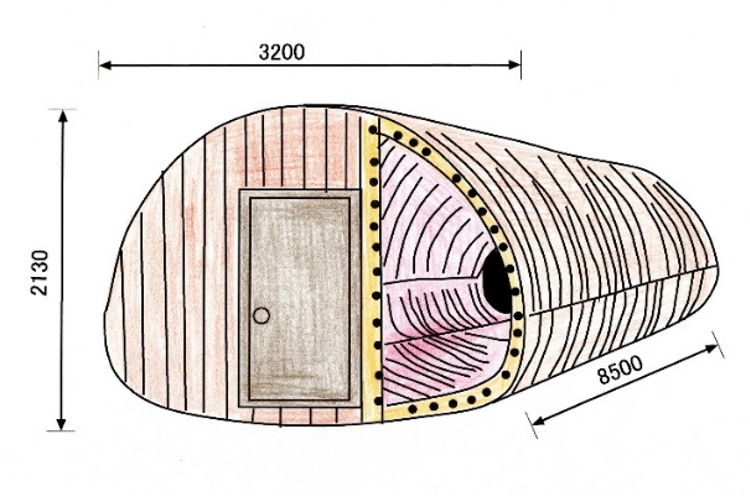

1970年6月20日に波状鉄板をボルト・ナットでつなぎ留めたいわゆるコルゲート建物(図5、6)の建設を行いました。外気温-40℃の環境で厚い手袋をはめてネジを締める作業は、ボルトが2種類だけで、しかも径が大きかったこともあり、想像したよりは順調に進み、本体の組み立ては10人掛かりで1日で完成しました。

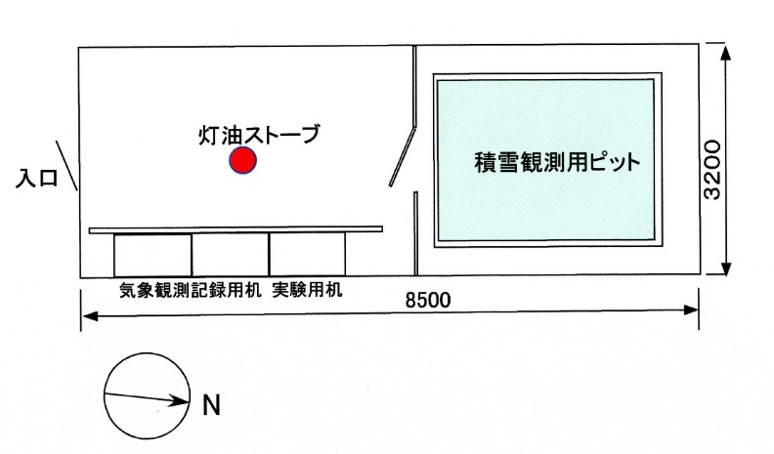

石油ストーブで内部を暖房しましたが、断熱が施されていない鉄板なので、外気温が-40℃~-50℃の時、室温は、0℃~+3℃までしか上がりません。内外の温度差で鉄板内部には霜が付き、風上側は厚さ2cmにもなりました。暖房機を稼働すると付着した霜が溶け雫がしたたり落ち、とても快適と言える状態ではなかったようです。また、鉄板同士の隙間を埋めるシーリング材として、油性のものとシリコン系の2種類を持参しましたが、油性の物は、固結して使用できなかったものの、シリコン系は-50℃でも使用できました。内部をベニヤ板で二つに仕切り、扉のあるほうを前室とし、気象観測記録計を設置、気象タワーに取り付けた気圧、気温、風向・風速を記録しました。300Wの発電機を前室に設置し、照明と観測機器などに使用しました。暖房のないもう一方の部屋は、雪氷用ピット室と呼びました。ここに深さ4mの穴を掘り、さらにこの底面から深さ16mのボーリングを行って、積雪層の調査を行いました(図7)。

その他の観測として、地磁気3成分、重力、地磁気脈動、オーロラ写真観測などを実施しました。日本隊が初めて内陸拠点で滞在した2週間は、多くの改善すべき課題を見い出すことができました。その一つは、建物入口のドアが外開きだったことです。コルゲート棟は1年後にはスノードリフトでほとんど埋まってしまい、主風向と直角方向に付けたドアを外側に開くには大変な除雪作業が必要になったのです(図8)。それ以来、内陸の建物のドアは内開きにすることが今では常識になっています。

5.第11次隊による「みずほ前進基地」の設置

5.1 建物・施設

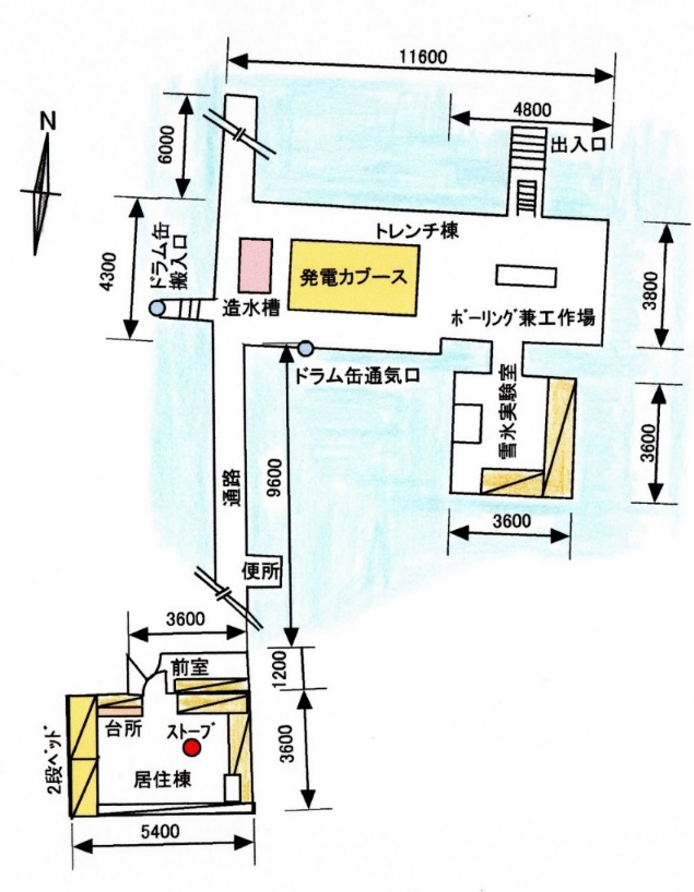

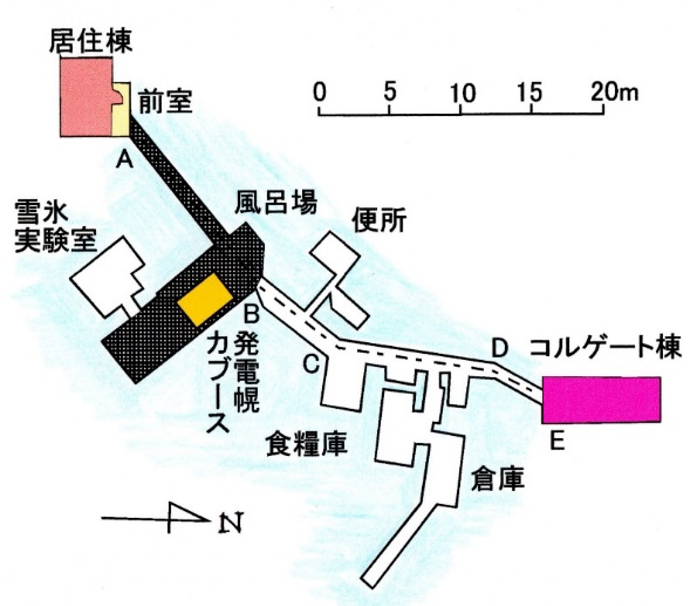

12次隊では、雪氷ボーリングをさらに深く掘り進めるため、4~5人が生活できる居住区、実験室、作業室、電源設備を作り、基地を拡充することになりました。完成した平面配置図を図9に示します。雪面上に出ているのは、居住棟だけで、他は水色で囲ったトレンチ内にあります。居住棟は当初大型橇に載せて移動できるように計画されましたが、大型橇の走行性が良くないことや、スノードリフトなどを考慮して高床式に変更されました(文献4)。また、内開きドアの前室を架設構造物として設け、居住棟からの出入りを容易にしました。材質がアルミのパネルを補強するため、内部に角材を取り付け、本棚やベッドを作る手掛かりとしました。トレンチは風上に雪上車を2台並べて風よけとし、チェーンソーで雪面にノコ目を入れてブロック状に切り出しました。造成したトレンチは雪に埋まってしまうため、屋根掛けをしながら掘り進み、後で床を掘り下げ、歩けるようにしました。

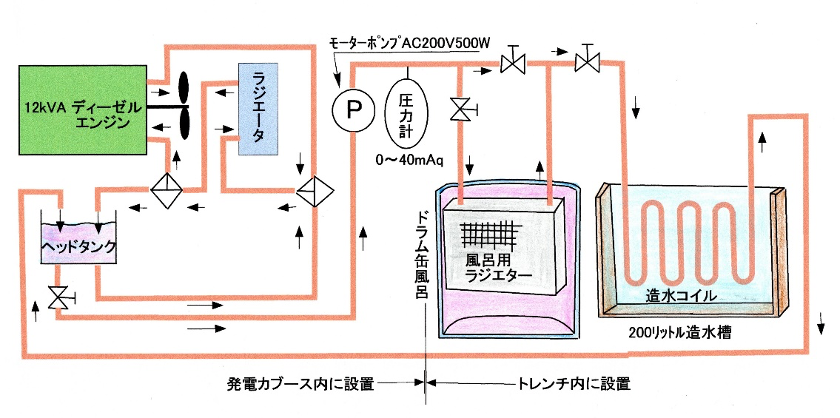

5.2 発電機・造水・風呂

12kVAディーゼルエンジン発電機を設置した幌カブース橇をトレンチの中に引きずり込み配置しました。雪面にあるドラム缶からホースを使ってエンジンに燃料を補給します。エンジンを稼働すると幌カブース内の温度が40℃にも上昇したため、ダクトで強制的に排気をしました。生活で使用する電力は最大でも5kWほどで、エンジンには余裕がありました。 工夫を凝らしたのは、造水装置です。図10に発電機の冷却水熱を利用した配管系統図を示します。一般にエンジンに供給した燃料エネギーの30%が電気になり、30%は冷却水熱で失われ、その他は排気ガスやエンジン回りから大気中に放熱されます。今回利用したのは、冷却水熱です。まず、エンジンのラジエターからの冷却水をヘッドタンクに貯め、この温水を風呂用ラジエターと造水コイルにポンプで循環させます。これにより、200リットルの造水槽で常時50~70℃のお湯を作ることができました。さらに、蓋を切ったドラム缶の中にエンジンとは別のラジエターを入れ、風呂も沸かすことができます。循環する温水は、濃度30%以上のエチレングリコール不凍液です。このシステムは、第7次隊が昭和基地に作った発電棟のものと同様の方式でした。居住棟の暖房はポット式石油ストーブで行い、15~25℃の室温を保ちました。冬期で一日20リットルの燃料を必要としました。夏期は8リットル程度で済みました。この施設に、雪氷部門2名と設営部門の2名が1971年10月中旬から翌年1月下旬までの約4か月間滞在し、掘削作業や観測を行いました。ボーリング作業の深度が75mに達した時、ウインチのワイヤーケーブルが切断したため、作業は打ち切りとなりました。

6.第13次隊での越冬観測

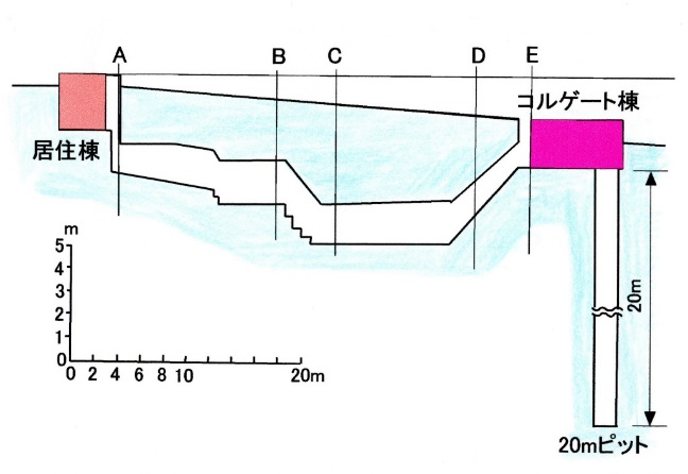

夏期に約8トンの燃料輸送を行い、1972年4月下旬から翌年1年までの約9か月間、4~5名が滞在し観測活動を行いました。図11、12に基地施設の平面図と断面図をそれぞれ示します。恒久的な建物として、11次隊設置のコルゲート棟、12次隊の居住棟があり、それぞれの屋根だけがかろうじて雪面に露出しています。図11で黒いハッチで示したA~Bの部分が12次隊が掘ったトレンチで、鉄製軽量折板やベニア板で屋根掛けがしてあります。

13次隊ではその先に雪洞を堀り進み、倉庫、便所、食糧庫を作り、11次隊が設置したコールゲート棟に連結しました。発電機は、バルブ操作のミスで冷却水温度が低過ぎたり、ファンベルトが切れ上昇したりして何度かエンジンストップに陥りました。また、雪氷部門のサーマルヒータによるボーリング作業中は、最大電力が12.7kWに達しましたが、通常は3~4kWで済みました。水の使用量は37リットル/人・日でした。ポリエチレン製の浴槽を新たに持ち込み、設置しました。風呂の排水は、いったんドラム缶に貯め、ポンプで屋外に排出しました。火災などの場合を想定し、コルゲート棟に非常装備などを保管しました。

サーマルドリルを使用して深層ボーリングを行いましたが、様々なトラブルが発生し、147.5mで掘削を断念しなければなりませんでした。また、得られたアイスコアには、掘削時のヒーターによる熱応力で、多くのクラックが入り、質の良いものではありませんでした。特筆すべきことは、コールゲート棟内のピットを深さ20mまで掘り進めたことです。これはピッケルなどを使ってすべて手堀りで行い、砕いた硬い雪を滑車を使ってバケツで引き揚げ、屋外に排出しました。そのピットの壁を利用し積雪層の観測を行いました。第13次隊のみずほ基地滞在日数は、285日間に達しました。その後、14次、15次隊と基地を継続して使用しましたが、15次隊の越冬終了間近の1975年1月29日、火災が発生し、12kVA発電機を収納した幌カブースとその付近一帯が消失しました。これらについては次回に続きます。

文献

文献1: 文部省(1982):『南極観測25年史』pp172-176

文献2: 南極OB会・観測50周年記念事業委員会編(2006):『南極観測隊-南極に情熱を燃やした若者たちの記録-』pp182-185 技法堂出版

文献3: 南極地域観測統合推進本部(1971年)日本南極地域観測隊第11次隊報告

文献4: 南極地域観測統合推進本部(1972年)日本南極地域観測隊第12次隊報告

文献5: 南極地域観測統合推進本部(1973年)日本南極地域観測隊第13次隊報告

文献6: 第15次南極地域観測隊(1976年)『南極の自然に 15年目の記録』p88

石沢 賢二(いしざわ けんじ)プロフィール元国立極地研究所極地工学研究グループ技術職員。同研究所事業部観測協力室で長年にわたり輸送、建築、発電、環境保全などの南極設営業務に携わる。秋田大学大学院鉱山学研究科修了。第19次隊から第53次隊まで、越冬隊に5回、夏隊に2回参加、第53次隊越冬隊長を務める。米国マクマード基地・南極点基地、オーストラリアのケーシー基地・マッコ-リー基地等で調査活動を行う。 |