シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」 第24回

- 2021.06.28

- 第24回 メルマガ

- シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」, 観測隊, 技術, 南極

南極基地の発電設備

石沢賢二 元国立極地研究所技術職員

1. はじめに

南極には20か国、41箇所(2017年)の越冬基地があります。そのほとんどは、船が接近しやすい沿岸部にあり、そこから1,000km以上も離れた南極大陸氷床上には、米国のアムンセン・スコット南極点基地、フランス・イタリア共同運営のコンコルディア基地、ロシアのヴォストーク基地しかありません。沿岸、内陸を含め、それらの基地の電力は、主にディーゼルエンジン発電機で賄われています。米国、ニュージーランド、オーストラリアの基地では、300kWクラスの風力発電機が稼働しています。また、日本の昭和基地などは、太陽光発電を行っています(1,2)。しかし、厳しい気象条件や故障時の対応が困難などの理由から、南極での大規模な再生可能エネルギー利用はあまり進まず、化石燃料に頼っているのが現状です。米国は1960~70年代にかけ小型原子炉を運転しましたが、設備から冷却水漏れが発生し、基地周辺の土壌が放射能で汚染され、大規模な除染を強いられました。それ以降、原子力発電はどこの基地でも行われていません。しかし、いずれ南極基地での化石燃料の使用は制限され、再生可能エネルギーの時代になることは確実だと思います。今回は、基地の発電設備を取り上げ、過去、現状およびこれからのトレンドを含めてお話しします。

2.昭和基地のディーゼルエンジン発電設備

2.1 第1次隊の設備

西堀栄三郎越冬隊長他11名が東オングル島の昭和基地で越冬を開始したのは、1957年(昭和32年)2月でした。南極観測の国内での準備期間中、いろんな機械工学の専門家が効率的な発電方法について議論し、最終的にはデーゼルエンジン発電機を選定しました。選定したのは、以下のような理由からでした(3)。

①燃料となる軽油は、引火点(火種を近づけた時に燃え始める温度)が50~70℃で、ガソリンの-40℃に比べ高温なので、火災事故に対して安全性が高い。

②蒸気圧が低いので日本から赤道を超えて輸送するのに適している。

③ディーゼルエンジンの燃料消費率は小さく、燃料コストが低く抑えられる。

④同じ時期に持ち込む雪上車のエンジン部品と共通性がある。

⑤ディーゼルエンジンの始動は-40℃でも容易である。

⑥ガソリンエンジンのようなイグニッション点火方式と排気ガスの温度が270~400℃で、低い。

通常、ディーゼルエンジン発電機の発電効率は30%、エンジン冷却で失われるのが30%、排気ガスとして失われるのが30%、残りの10%はエンジン本体からの放熱で失われます。1次隊が導入したデーゼルエンジン発電機の容量は、20kVA(16kW)です。エンジン発電機に投入した燃料の熱エネルギーを効率的に使うため、システムには、エンジン冷却水熱と排気熱を利用した造水、風呂水過熱装置が組み込まれていました(図1)。

また、エンジンが冷気を吸い込まないように、発電棟(幌カブース(図2))の外気取り入れ口には、熱回収装置を取り付け、棟内から出ていく排気熱を回収する工夫もされていました。図1の左端の区画に示した空気-空気熱交換器がその装置です。南極では室温と外気温の温度差が大きいので、結露の問題があり、この装置がうまく働いたかどうか分かりませんが、とにかく、様々な工夫を施して、燃料消費の削減に努めまた。この発電機システムは、エンジンや部品を適宜交換しながら5次隊まで使われました。

図2 第一次隊での発電機(幌力ブース)の建設

2.2 第7次隊の発電設備

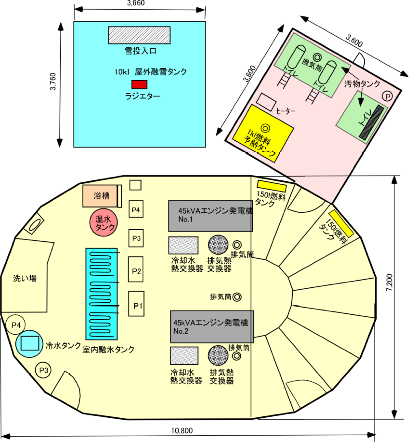

砕氷船『宗谷』が老朽化したため、第6次夏隊でいったん基地を閉鎖、3年間の休止期間中、新砕氷船「ふじ」を建造し、第7次隊が越冬を再開しました。このとき、多角形の奇抜なデザインの新発電棟を建設し、45kVAディーゼル発電機2機を設置しました。屋外水槽の底には、エンジン冷却水を放熱するラジエターを沈め、水槽内に投入した雪や氷山氷を溶かして生活用水としました(4)。また、安定したエンジン回転数を得るため、燃料予熱タンクを建物内に配置し、冷え切ったドラム缶内の軽油を温めました(図4)。

第5次隊までの平均電力は5~6kWほどでしたが、第7次隊では一気に26.5kWに跳ね上がり、ピーク時には43kWに達しました(図3)。これは予想をはるかに超える値で、大きな負荷である燃料ポンプなどの起動時には9.1%の電圧変動と2~3Hzの周波数変動が起き、観測機器のトラブルの原因になりました(5)。このため、第8次隊では、5次隊まで使用していた20kVA発電機を観測用とし、45kVA発電機は、電気変動の影響を受けない観測機器や一般用電源として使用しました。しかし、大きな負荷が重なる時には45kWを超えることもありました(6)。

図3 昭和基地発電機の平均電力と燃料消費量(第1〜47次隊)

第9次隊では、電力不足に対処するため、急遽65kVA発電機を導入することになり、従来の45kVAを観測用電源とし、65kVAを一般電源としました。しかし、発電機の2機運転は燃料消費量が多く、メンテンナンスも頻繁になるので、第11次隊では、110kVA発電機の1機運転に切り替えました。その結果、燃料消費量を30klほど減らすことができました。

図4 第7発電棟の内部設備と屋外水槽の平面図

2.3 第25次隊での200kVA発電機の導入

第25次隊から新砕氷船『しらせ』が就航し、これにあわせて24次隊で2階建ての新発電棟を建設(図5)、25次隊で200kVA発電機および電熱併給(コ・ジェネレーション)設備工事を行いました。これにより安定した電力供給と共に、冷却水熱を使った屋外水槽での造水を行えるようになりました(図6)。発電棟2階には、トイレや浴槽、洗濯場などの水廻りの設備を配置し、1階の排水糟に汚水を集積、定期的に海に放流しました。当時は環境保全に関する規制がなく、汚水は薄めて流す方式でした。

発電機を3台設置したことにより、2機の並列運転も可能になりました。しかし、集合排気管の不具合で常時1機運転としました。第30次隊から多目的受信アンテナの運用が始まり、負荷が増加、1機運転では無理な状況になり、短期間の並列運転も余儀なくされました。第36次隊での並列運転の合計時間は年間230.6時間に達しました。そのため、第37次隊では300kVA発電機1台を導入、負荷の増大に対処しました。

図5 第7次隊の発電棟(手前)と新発電棟(赤い大きな建物 裏に屋外水槽の一部が見える)

第39次隊では、20kWの太陽光発電装置を400V幹線に接続し、ディーゼル発電機との連系運転が可能となりました。第40次隊では300kVA発電機2号機を搬入しました。いっぽう、41次隊で設置・運用を始めた10kW風力発電機は、融雪などの電力源として使っていましたが、7月初旬のブリザードで倒壊し使用不能となりました(7)。

第25次隊から運用したシステムでの運用は概ね順調でしたが、停電事故が何回も発生しました。その原因のほとんどがバルブの切り替えを間違えるなどの人為的ミスでした。エンジンの熱回収効率を上げるため様々な装置が所狭しと追加され、機械隊員が全体のシステムを理解するのが大変な状況でした(図7)。アメリカの基地などでは、コ・ジェネレーションをそれ程積極的には使わないようです。それはシステムを複雑にしたくないのがその理由と聞いています。

3. 米国マクマード基地の原子力発電

1955年12月に開設した米国のマクマード基地は、現在では夏期に科学者など1,200人以上が利用する南極最大の基地になっています。また、この基地はアムンセン・スコット南極点基地への物資補給の拠点とて重要な任務を担っています。この基地を運用するためには、タンカーによる多量の化石燃料輸送が必要です。そのため米国は、輸送量とコスト削減のため、小型原子力発電装置の導入を行いました。1960年、米国議会はマクマード基地の原子炉設計と建設を承認します。「PM-3A」という名付けた原子炉は、「ポータブル」「ミディアム」「3番目のタイプの」「南極用」という意味で、C-130航空機に搭載可能な大きさの加圧水型でした。南極点基地にも輸送し運用することを想定していました。

マクマード基地に船で運び込まれた原子炉は、1962年3月に臨界に達し、1962年7月から1,800kWの発電を開始、同時に発生した熱で海水を沸騰し、淡水化プラントを稼働させました。しかし、1972年までに合計438の故障が発生、信頼性がなく、さらに冷却水漏洩が原因で周囲の土壌を汚染してことが判明しました。その結果、10年余りで稼働を停止、核廃棄物の放置を禁じた南極条約に沿って約9,000立方メートルの汚染土壌を米国に持ち帰りなければなりませんでした。基地のクリーンナップ作業は1979年まで続きました(8)。その後、南極基地で原子力発電を実施した国はありません。

図8 マクマード基地に到着した原子炉(1961年12月)(USAP, NSF提供)

4. 将来の発電方式電

南極基地の発電方式が、現在のディーゼルエンジンを使ったものから、再生可能エネルギーを中心とした方式に変わるのは間違いないと思われます。しかし、その実現にはしばらく時間がかかり、それまでは化石燃料に頼らなければならないことも、また、事実です。過渡期の発電として、どのような方式が良いのでしょうか?答えの一つが、英国ハリー基地で見ることができます。

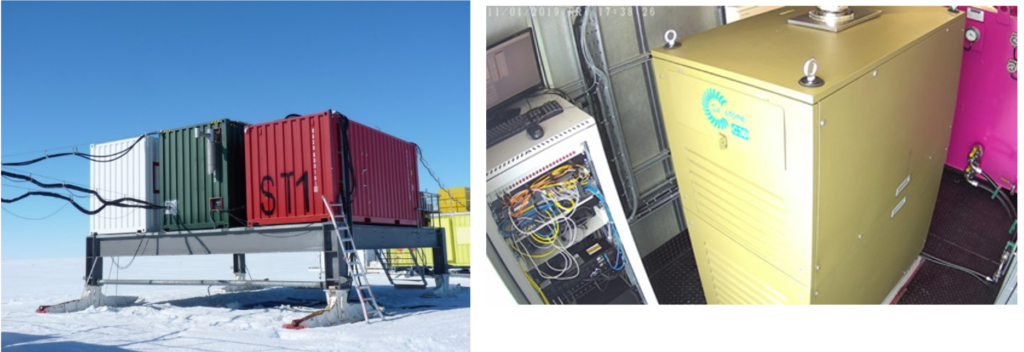

ハリー基地は、建物が立地しているブラント棚氷に大きな亀裂が入ったため、2017年から越冬を断念しています。しかし、無人観測で基地運営を継続しています。その電源として、30kWマイクロタービンを導入し、2019年2月から次のシーズンまでの約9か月間、無人で観測機器を稼働させました(図9)。

図9 英国ハリー基地の無人電力供給装置。中央のグリーンコンテナ(左)と内部の様子(右)、30kWタービンの大きさは、幅0.76m、奥行き1.5m、高さ1.8m、重量405kg、発電効率26%、熱の電力の総合g効率90%(BAS提供)

このタービンの特長は、発電と熱出力装置が一体となっていることで、熱負荷が欠かせない極地に適した製品です。さらに、高速回転部に冷却水や潤滑油を一切使っていないので、メンテナンスがほとんど必要ないことも大きな利点です(9)。軽油、灯油、ジェット燃料などの液体燃料の他にプロパンガスなどでも運転できます。発電容量は、30~10,000kWまでの機種が揃っていて、マクマード基地では、大きな建物に7台投入し、建物の電力と暖房熱を賄う計画です(10)。電力は既存のデーゼル発電機や風車の系統に連結し、過不足をスマートグリッドを使って調整します。このような複数のマイクロタービンを使った分散電源にしておけば、再生可能エネルギーの開発状況に応じて、必要な電力を調整しながら得ることができます。また、万一の停電時には、余分な負荷を切断することで、気象観測や、衛星通信など重要な機器を停止することなく運用することが可能です。

現在の昭和基地では、メインのディーゼル発電機がストップすると、基地全体がブラックアウトとなり、電気と暖房が止まり、パニック状態になってしまいます。今後は、再生可能エネルギーの稼働状況に合わせた新しいシステムでの対応が要求されます。ディーゼルエンジンだけに頼る発想は、今後変えていくべきでしょう。

参考文献

(1)石沢賢二(2016):南極での風力発電機の利用,公益財団法人 日本極地研究振興会メールマガジン第5号(2016年4月10日)https://kyokuchi.or.jp/?page_id=3513

(2)石沢賢二(2017):南極昭和基地での太陽エネルギーの利用,公益財団法人 日本極地研究振興会メールマガジン第8号(2017年1月16日)https://kyokuchi.or.jp/?page_id=4573

(3)Seiiti Awano and Sadao Takeuchi(1985):Energy Problems in the Logistics of Japanese Antarctic Research Expedition from 1956 to 1984. 南極資料, No.84, 63-79(粟野誠一・竹内貞男(1985)、南極地域観測(1956-1984)設営におけるエネルギー問題)

(4)石沢賢二・林原勝美(2015):昭和基地での生活水の確保,南極資料,Vol.59,No.1,1-37

(5)南極観測統合推進本部(1967):日本南極地域観測隊第7次越冬隊報告機械部門

(6)文部省(1982):『南極観測25年史』

(7)文部科学省(2007):『南極観測50年史』

(8)http://large.stanford.edu/courses/2014/ph241/reid2/

(9) https://www.bas.ac.uk/project/halley-automation/

(10) NSF(2015): McMurdo Station Energy Strategies, McMurdo Station Master plan2.1, Dec.16,2015,pp.85-97(https://future.usap.gov/master-plan/mcmurdo-master-plan-page/)