シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」第22回

内陸の前進拠点・みずほ基地 (その2、15次隊から20次隊までの活動)

石沢 賢二 (元国立極地研究所技術職員)

非常時の頼りは雪上車

前回は、15次隊の越冬終了間際に、発電機エンジン周辺で火災が発生したことに触れました。みずほ基地は、昭和基地から約300kmも離れた内陸にあり、冬期に大きな事故が起きたら大変ことになります。最も怖いのが火災です。基地が使えなくなった時の逃げ場は、11次隊が建設したコルゲート棟と決め、石油ストーブや非常装備品を集積していました。昭和基地を雪上車で出発したレスキュー隊が、みずほ基地に到着するには、1週間もかかるので、みずほ基地に残置してある雪上車が緊急時には頼りになります。13次隊が越冬中には、9次隊が南極点旅行で使ったKD型雪上車を基地近傍に駐機させました。エンジンが始動できれば、立派な避難場所として使うことができます。無線機を積んでいるので昭和基地と連絡が可能で、橇で燃料を運んだり、AC100V電源を使ったりすることもできます。内陸、特に旅行隊にとっては、雪上車は「命」と言っても過言ではありません。ただ、始動できなければ宝の持ち腐れです。エンジンを低温下で始動するには、①低温でも粘度が低いエンジンオイル、②ワックス分が析出しない燃料、③冷却水として濃度管理した不凍液、④容量の大きな始動用バッテリーが不可欠です。

表1 不凍液の凍結温度

エチレングリコールの濃度(%) | 凍結温度(℃) |

30 | -15 |

35 | -20 |

40 | -24 |

50 | -36 |

55 | -41 |

60 | -54 |

燃料とエンジンオイルに関しては、南極用として特別に調合したものを持ち込みます。バッテリーは、容量の大きな市販品を搭載しています。エンジン始動時には、粘度の低いエンジンオイルと満杯に充電されたバッテリーが決め手になります。そのため、雪上車を長期保管する時は、エンジンオイルを抜きとり、バッテリーも室内で保管し、緊急時に雪上車に補給・取付をすることにしていました。いっぽう、不凍液は、エチレングリコールの原液を南極に持ち込み、水を加え使用します。このとき重要なのが、濃度です。表1は、不凍液として使うエチレングリコールの凍結温度です。濃度を高くすると凍結温度は低くなります。みずほ基地では通常50%にして使っていました。60%が上限と言われており、これ以上濃くすると凍結温度が逆に上がります。ちなみに燃料についても触れておきます。内陸で使用する軽油は、南極軽油という特別にブレンドしたもので、-60℃でも使用できます。昭和基地の発電機に使用しているのは、特3号軽油という規格品で、冬期に北海道で使用するものです。この燃料の流動点は、-30℃以下となっていて、夏の昭和基地ではトラックやクレーンなどにもこの軽油を使っていますが、気温が徐々に下がり、-20℃がたびたび出現する頃になったら、南極軽油に切り替える必要があります。この時期を逸すると、燃料に含まれるワックスが析出、燃料フィルターが詰まり、面倒なことになります。

第15次隊での施設拡張

第13次隊は、1972年4月27日から4人の越冬を開始しました。住むところは居住棟1棟だけで、当初はトイレも風呂もなかったため、トレンチの中にドラム缶を使って手作りしました。9月頃から、建物周囲の吹き溜まりが発達し(図1)、除雪が日課となりました。際限なく溜まる雪のため、ついに出入り口の確保はできなくなり、居住棟の屋根に新たな出入り口を作り急場を凌ぎました。

第14次隊は、海岸からのトラバース測量を行い、基地の緯度・経度と海抜高度を確定しました。当時は、GPSなどの衛星を使った位置決定はできないので、天測、三角測量、水準測量などで行いました。

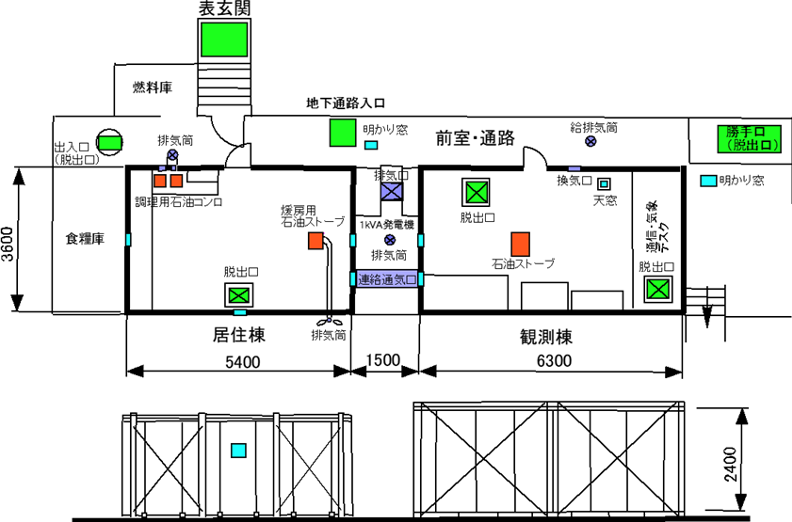

第15次隊では、12次隊が建設した居住棟だけでは手狭になったため、観測棟を新たに建設することになりました。しかし、15次隊の越冬開始時点(1974年1月)で、周囲の雪面は建物の屋根レベルまで達していました(文献2)。そのため、居住棟への出入りは、屋根面に設けられた垂直昇降の非常口から行われていました。居住性や安全性を考慮し、既設の居住棟と同じ床レベルにするため、3日間をかけて除雪作業を行いました。土台ができれば、パネルの組み立ては1日で終了しました(図2)。建設作業は、1974年3月13日~19日にかけておこなわれ、前室の通路作りなどを含めて、390人時の人工を要しました(文献2)。

事故

図3に建物の平面図と立面図を示します。外部と繋がる出入口や非常時の脱出口を緑色にしました。雪面下で生活しているため、非常時を想定し、いろんな場所に出口があります。室内の天井にも開口部があり、内開きや外開きの扉が設計時から取り付けてあります。また、多くの排気口も外部と繋がっています。赤で示したのが炊事用ストーブと暖房用ストーブの火器です。火災と共に恐ろしいのが、一酸化炭素中毒です。この危険性については、以前、このメルマガでも取りあげました(文献4)。実際、15次隊では観測棟の建設が行われる以前の1974年1月18日に、危機一髪の事故が起きています。1kVA発電機を居住棟の通路で運転し、4名の隊員の内、3名は居住棟で仮眠していました。残る1人が屋外から基地に戻ると、2人が一酸化中毒で瀕死の状態でした。直ちに棟内の脱出口を開き新鮮空気を導入し危機を回避することができました。発電機エンジンの排気管の接合部が緩んで排気ガスが棟内に入り込んだものと思われます。また、越冬終了間際の1975年1月29日に、12次隊が設置した12kVA発電機付近から出火し、発電機を収めた幌カブースや造水装置、発電関連機器類が焼失しました。この残骸から出るくすぶった煙の臭いは、筆者が越冬した19次隊の時も消えることはありませんでした。

トレンチを利用した基地の拡張

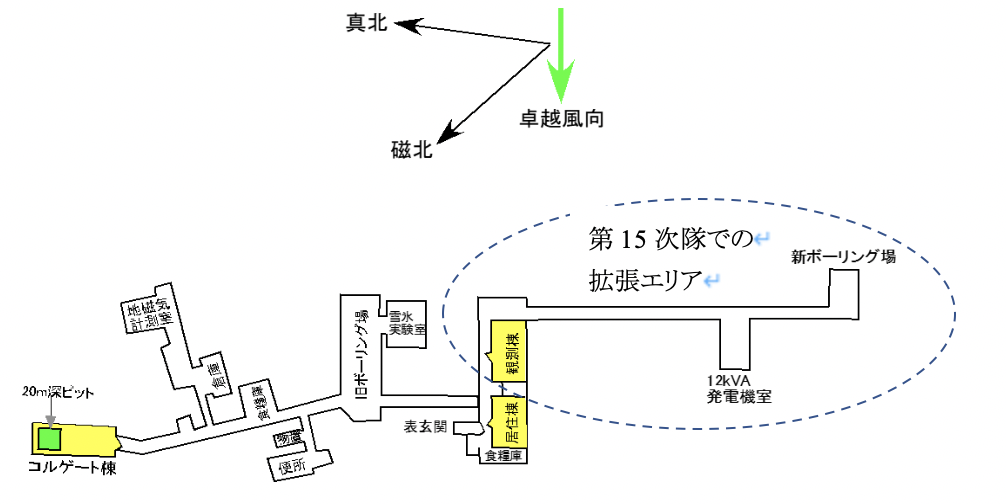

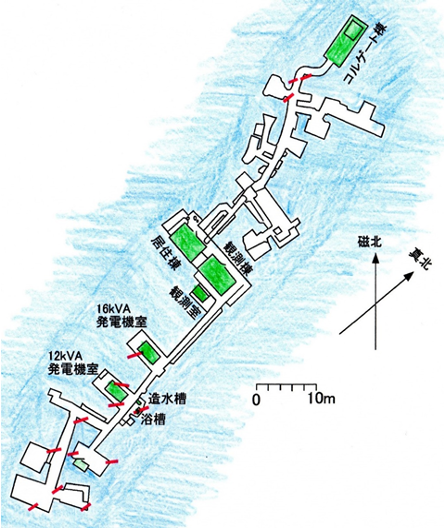

15次隊では、観測棟の他に、12kVA発電機室と新掘削場を基地の南側に新設し、居住区画とは、トレンチに屋根掛けした通路で結びました(図4)。また、発電機室と掘削場は、トレンチを掘った後、H型鋼材を雪面に渡して梁とし、ベニヤで屋根掛けして空間を確保しました。この工法は、屋根に雪が積もり、時間が経過するにつれ厄介になります。この施設が完成した4年後に19次隊で筆者が越冬した時は、発電機室のベニヤは破れ、H型鋼は、雪の圧力で変形していました。雪は時間の経過とともに圧密され縮んでゆきます。この時、雪と一体化した鉄やベニアも一緒に変形するのです。梁やベニヤなどがなければ、天井が徐々に低くなっても、チェーンソーなどで切り落とすことができますが、異物があれば困難です。そのため、雪洞を長期間使うためには、鉄板などで屋根を拭いてはいけないのです。この当時の日本隊は、内陸基地の設営経験が少なく、雪氷工学的な配慮が足りなかったと思われます。この問題に関しては、このシリーズでも紹介しました(文献5)。

16kVA発電機の設置とトレンチ・雪洞の拡張

17次隊では、国際磁気圏観測計画(IMS、1976~1979年)の一環として、関連分野の観測を、昭和基地とみずほ基地で同時に行うことになりました。これに対応するため、1976年4月から、4人が越冬することになり、安全性と居住性を考慮した設営施設の増強と基地の拡張が行われました(文献6)。まず、超高層観測機器を納める観測室(4.2m2)が設置されました。小さな建物ですが、50mmの厚さの木質断熱パネルでできたしっかりしたものです。設営では、トレンチにH型鋼材とベニヤで屋根掛けした空間に16kVA発電機を設置し、既存の12KVA発電機の予備機としました。図5に、平面図を示します。黄色部分が新たに掘削したトレンチや雪洞です。観測室は、緑で示しました。観測室と観測棟の壁の間に階段通路を作り、外部と繋がるようにしました。これはその後、基地のメインの出入口となりました。また、12KVA発電機室の隣の通路から斜坑をベニヤで屋根掛けしふさぎ非常口を作りました。これは、将来の大型物資の搬入口を兼ねていました。さらに、居住棟から15次隊で火災のあった旧発電機室方面へのアクセスを容易にするため、湾曲した階段通路を増設しています。これによって、雪洞内に設けたトイレへの行き来が楽になりました。

6. 発電機エンジンの冷却水熱を利用した温水暖房

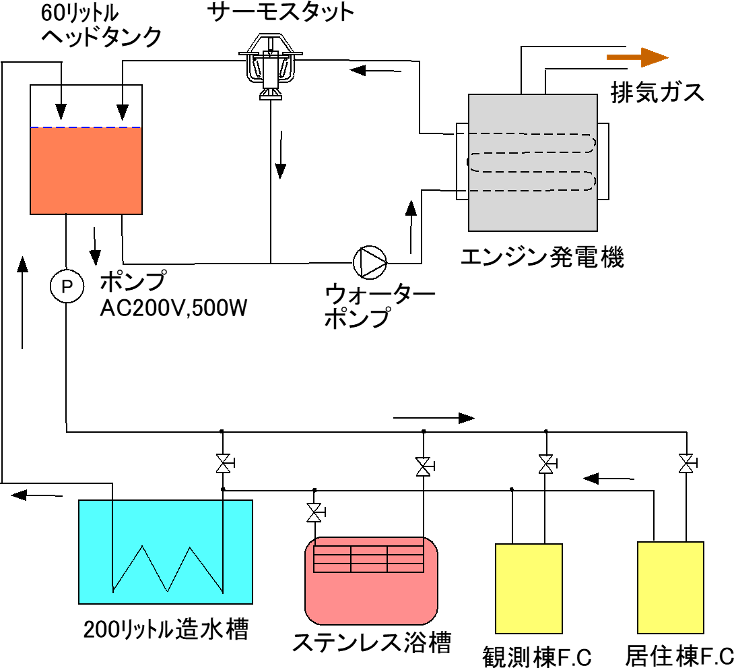

16kVA発電機の導入の他に大きな新規設備は、冷却水熱を利用した造水槽・浴槽と居住・観測棟の温水暖房でした。エンジン付属のラジエータを撤去し、60リットルのヘッドタンクを設け、エンジン冷却水熱で温まった温水を居住・観測棟、浴槽、200リットルの造水槽にポンプで循環させました。造水槽には適宜雪ブロックを投げ込み、食器洗いや風呂水として使用しました。さらに、ステンレス浴槽のラジエターのバルブを開けば、風呂を沸かすことができます。造水槽から雪洞内に設置した断熱配管を居住棟と観測棟まで延ばし、それぞれの棟内にファンコイルユニットを設置し、温水暖房としました(図6)。室温は、外気温とエンジンの水温に左右されましたが、10~20℃に保たれ、換気や屋外への排気管のガス漏れに不安があった石油ストーブを使わずに済むようになりました。基地全体の換気としては、通路の途中の天井から雪面にドラム缶の蓋をくり抜いた筒を取り付けました。ドラム缶の先端を雪面から高く配置しておくと雪面を吹き抜ける雪の粒子が通路に吹き込むことはありませんでした。

サーモスタットは19次隊で設置

排水と廃棄物

14次隊までは、水中ポンプを使用して厨房の排水や風呂水を屋外に排出していましたが、15次隊からは通路内に存在するクラックに落とし込むようにしました。このクラックがどうして詰まることなく使えたのかは明確ではありませんでしたが、19次隊で越冬した筆者は、同じようなクラックが雪洞内のあちこちに存在するのを発見しました(図7)。このクラックは、ほぼ一定の向きであり、氷床流動に起因する構造的なものと推定されます(文献7)。17次隊での入浴・洗濯・調理などの水使用量は、平均43リットル/人・日でした。また、トイレは、雪洞内に穴を掘り、その上に2枚の板を敷いて落とし込み、凍結した汚物を均しながら穴の空間を有効利用しました。ゴミ類は、昭和基地に2回ほど持ち帰りましたが、基本的には、ビニール袋や段ボール箱に入れて屋外の決められた位置に野積みし、風で飛散させないように気を配るのが精一杯でした。

一部は、排水用として利用した。

静電気との闘い

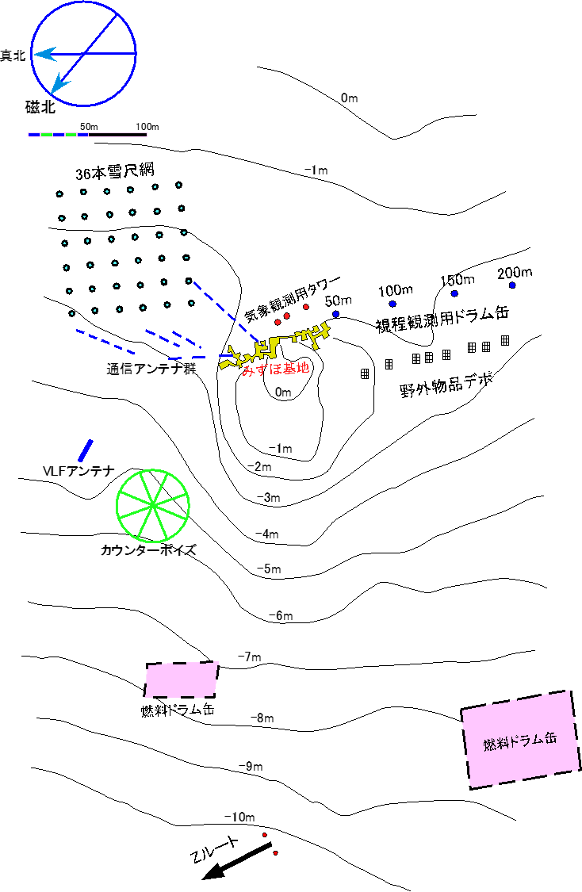

第18次隊では雪氷学者が通年越冬し、屋外の地形測量を行いました。その結果、図8のような地形図が浮かび上がりました。建物を中心に雪の吹き溜まりが発達し、周囲より10mも高い小山になり、風下に向かって緩やかな傾斜地となっています。図の中のカウンターポイズというのは、観測機器の受信信号のノイズを削減するために、17次隊が越冬後半の1976年10月初旬に設置したものです。半径30m、24本の放射状銅線を雪面下30cmに埋め、基地にある全ての観測機器に接続し「接地」としました。この結果、発電機などが原因の雑音レベルが20dBほど減り、超高層部門などの微弱な電波が良好に観測できるようになりました(文献6)。

しかし、翌18次隊では、寒い時期の静電気ノイズに苦労しました。外部から観測棟などに引き込んだケーブルに載った静電気が、気象記録計や通信機器に障害を与え、頻繁に故障を引き起こしました。特にブリザードの時に被害が集中しました。筆者が越冬した19次隊でも観測機器の修理のため、半田ごてを持って毎晩格闘していたことを思い出します。

造水の工夫

18次隊では、12kVA発電機室横の非常口の部分にスノーモビル格納庫を作りました。スノーモビルは、雪捨て、屋外ドラム缶の見廻りや雪氷調査などに重宝しましたが、屋外保管のため、エンジンへの雪の付着や始動性の悪さなどの不都合がありました。しかし、雪洞内の格納庫へ収納することで、夏期にはいつでも使える状態になりました。

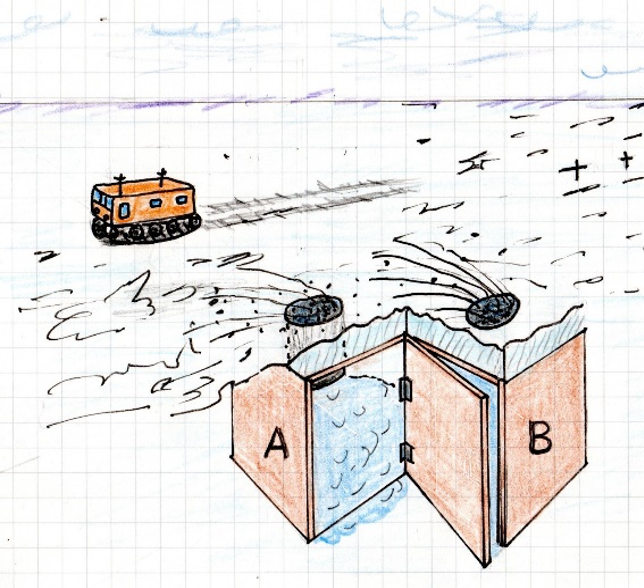

18次隊でのもう一つ大きな改善は、造水槽に隣接した所に、「飛雪溜め」を作ったことです。雪洞から切り出される雪ブロックが豊富にあるときは、造水用の雪の供給に問題はありませんが、そうでない時は、外の雪を居住区画に運び入れる必要があります。その問題を解決するため、天板と底を切り取ったドラム缶の筒を雪面に埋め込み、この筒の中に雪を引き込みます。雪粒はベニヤで仕切った雪洞の中に落ちてゆきます(図9)。90度の角度で隣接したAとBの「飛雪溜め」を作り、Aの雪を使い切ったら、Bの扉を開けて、Aの区画を閉じ、ドラム缶の筒穴に残った雪を、屋外からピッケルなどを使って落とせばし、Aに雪が吹き込みます。Aに溜め込んでる間はBの雪を使います。これを交互に繰り返し造水に使うのです。19次隊との引継ぎ時に、この設備の説明を受け筆者は、「これぞ発明だ!」と胸が躍り、そのアイデアに感服しました。さらに彼らは、水栓蛇口を付けたポリタンクを居住棟のシンクの上に設置し、水道栓付きのキッチンを作りました。17次隊までは、居住棟の石油ストーブで雪を溶かした水を使っていましたが、18次隊からは、造水槽の水をバケツでポリタンクまで運び補給し、炊事に使うようになりました。これらの工夫により一歩進んだ文化生活が実現しました。

18次藤井理行隊員の写真を元にしたイメージ図。

エンジンの管理

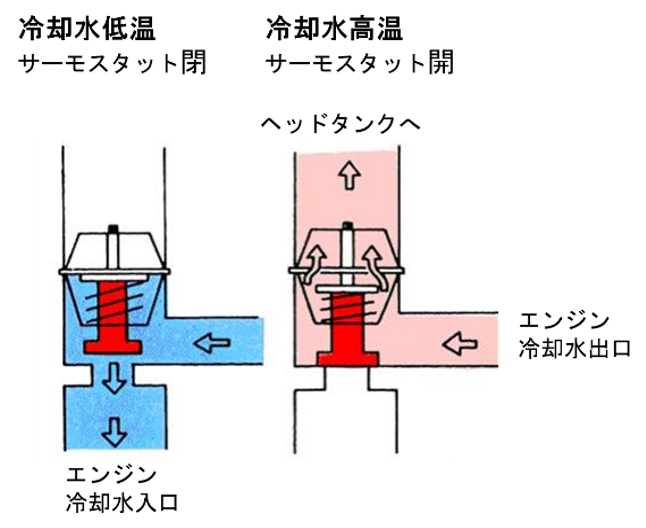

発電機エンジンに使う燃料の温度が低いと、エンジン効率が悪く回転が不安定で、発電周波数がバラツキます。これを改善するため、19次隊では、燃料タンク内に1kWのパイプヒーターを入れ、油温を29℃に保ちました。また、浴槽や造水槽に多量の雪を投入すると、循環系統の冷却水温が低下し、エンジンが低回転になります。そので、エンジン側に、開弁温度65℃のサーモスタットを組み込み、エンジンの冷却水温度が高いときだけ弁を開き、ヘッドタンクに冷却水を送り、低温時には弁を閉じてエンジンに影響がないような回路にしました(図6) 。これにより、エンジン回転数は安定し、風波数の変動が少なくなりました。当時の気象記録機器などの紙送り機構は、風波数を基準にして行っていたので、大きな改善でした。このサーモスタットは、熱膨張を利用した機械的な弁で、原理を図10に示しました。

基地では発電と熱源を担うエンジンは生命線なので、機械隊員は、毎日の定期点検と、500時間毎に行うエンジン整備の手を抜くことはできません。ボーリング作業が無い時の生活用電力は、19次隊の時で、3kWほどでした。エンジンにとっては軽すぎる負荷で、効率のよい状態ではありませんでした(文献9)。

30mタワーの建設

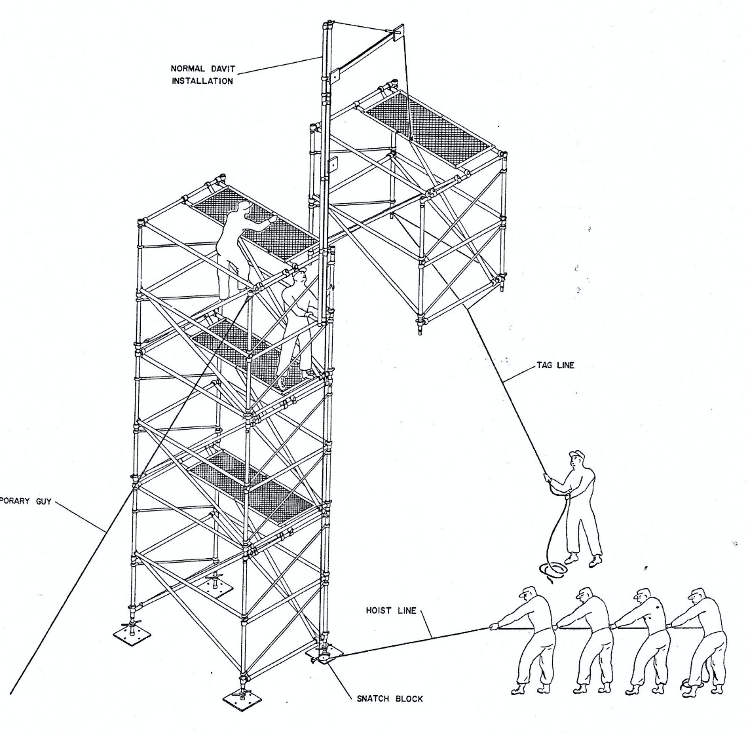

第20次~22次隊までの3年間は、気水圏部門の観測が中心になりました。このために新たに導入したのが高さ30mの観測用タワーです。1979年1月17日~19日までの3日間で、動力を使わず、人力だけでこれを建設しました。このタワーは米国製で、上部に取り付けた滑車で部材を引き上げ、次々と組み上げていくことが可能です(図11)。また、POLEX棟というプレハブ建物を雪洞内に組み立てました。ここには、気水圏部門の観測機器を設置しました。

いっぽう、基地の建物や発電機幌カブースなどの天井が雪の沈下の影響を受け、至る所で不具合が目立ち始めました。居住棟の天井パネルは湾曲し、夏期に漏水がひどくなりました。12kVAおよび16kVA発電機室の屋根梁として使用していたH型鋼材や角材が変形し、屋根全体が垂れ下がってきました。雪洞通路の天井は雪のクリープ現象(塑性変形)により徐々に低くなり、背をかがめてしか歩けない箇所もありました(文献10)。(次回につづく)

文献

文献1: 第13次南極地域観測隊(1972)『私達の見た南極』写真集 p56

文献2: 国立極地研究所(1975)日本南極地域観測隊第15次隊報告

文献3: 第15次南極観測隊(1976)『南極の自然に 15年目の記録』写真集 p45

文献4: 石沢賢二(2019) 南極での一酸化炭素中毒の恐ろしさ.公益財団法人 日本極地研究振興会 メールマガジン, 第18回 シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」

文献5: 石沢賢二(2015) 雪氷を利用した構造空間. 公益財団法人 日本極地研究振興会 メールマガジン, 第2回 シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」

文献6: 国立極地研究所(1977)日本南極地域観測隊第17次隊報告.

文献7: 石沢賢二(1979)氷床の流動に起源をもつクラックの走向.手記(Geo-Adventure)

文献8: 国立極地研究所(1978)日本南極地域観測隊第18次隊報告

文献9: 国立極地研究所(1979)日本南極地域観測隊第19次隊報告

文献10: 国立極地研究所(1980)日本南極地域観測隊第20次隊報告