サイエンスシリーズ「オーロラから宇宙環境を知る」第1回

- 2020.07.22

- シリーズ連載 サイエンスシリーズ「オーロラから宇宙環境を知る」 第22回 メルマガ

- オーロラ, サイエンスシリーズ「オーロラから宇宙環境を知る」, 太陽, 南極, 北極, メルマガ

太陽黒点11年変動とオーロラ活動

福西 浩(東北大学名誉教授)

オーロラは、地上約100kmよりも高い宇宙空間と呼ばれる領域で希薄な大気が輝く現象です。地上付近の大気圧は1気圧ですが、高度が高くなるにつれて大気圧は急激に下がり、高度100kmでは地上の300 万分の1まで下がります。このような希薄な大気では大気中の酸素分子(O2)や窒素分子(N2)は太陽紫外線で酸素原子(O)や窒素原子(N)に分解されます。最もよく見られる緑色のオーロラは、高度100~250km領域の酸素原子が発光したものです。高度250km 以上の酸素原子が発光すると赤色のオーロラになります。

高度100~500kmの希薄な大気が発光するのは、オーロラ発光領域よりもさらに上空の磁気圏と呼ばれる領域で高エネルギーの電子が作り出され、この電子が磁力線に沿って北極・南極上空に降下し、大気と衝突するためです。それでは高エネルギーの電子はどのようにして生まれるのでしょうか。太陽の最も外側は高温のコロナと呼ばれる領域で、ここからプラズマ(主成分はマイナスの電子とプラスの陽子)が宇宙空間に絶えず流れ出しています。このプラズマの高速流が太陽風(Solar Wind)で、地球の磁場を閉じ込め、磁気圏を作り出し、その境界で太陽風が磁力線を横切って流れ去る時に、発電機の原理で電力が生まれます。この太陽風発電の電力によって高エネルギーの電子が作り出されます。したがってオーロラのエネルギーは太陽風が起源です。

最近の太陽黒点数の変化

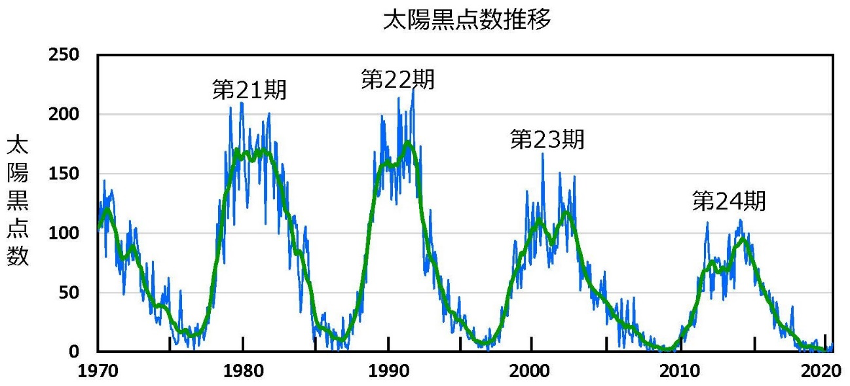

太陽の表面には黒点と呼ばれる領域があり、その数は約11年周期で増減しています。これを太陽活動周期と言います。ガリレオ・ガリレイは望遠鏡を自作し、1610年に太陽表面に黒点があることを初めて発見しました。黒点数の数量化を考案したのはチューリッヒ天文台長のルドルフ・ウォルフで、1849年のことでした。ウォルフ黒点相対数は、時代を遡って1755年から1766年までが「第1太陽周期」になっており、現在は第24太陽周期です。最近の黒点数の推移を図1に示します。

この図から、黒点数が約11年周期で変化増減しているだけでなく、全体にだんだんと少なくなってきていることに気がつきます。また太陽活動が弱まると黒点変動周期も長くなり、第23期は1996年5月に始まり、2008年11月まで周期は12年6月に伸びました。第24周期は2020年現在ほぼ終わりに近づいていますが、第25周期との境界はまだ確定していません。第25期は黒点数の極大値がさらに少なくなるのか、再び増加に転じるのか、世界の関心を集めています。

太陽黒点数の変化と太陽磁場反転の関係

では黒点数の変化から太陽活動度をどうして知ることができるのでしょうか。黒点とは、太陽表面の光球(温度約6000℃)での現象で、ここだけ温度が約4000℃と低くなっています。ペアで現れることが普通で、人工衛星の観測から、太陽内部の磁力線が表面に浮上して漏れ出した領域で、磁力線の出口(N極)と入り口(S極)に相当することが分かりました。強い磁場によってプラズマの流れが抑えられるために温度が低くなっているのです。また、磁力線の浮上は太陽磁場の11年ごとの反転に起因することも分かってきました。

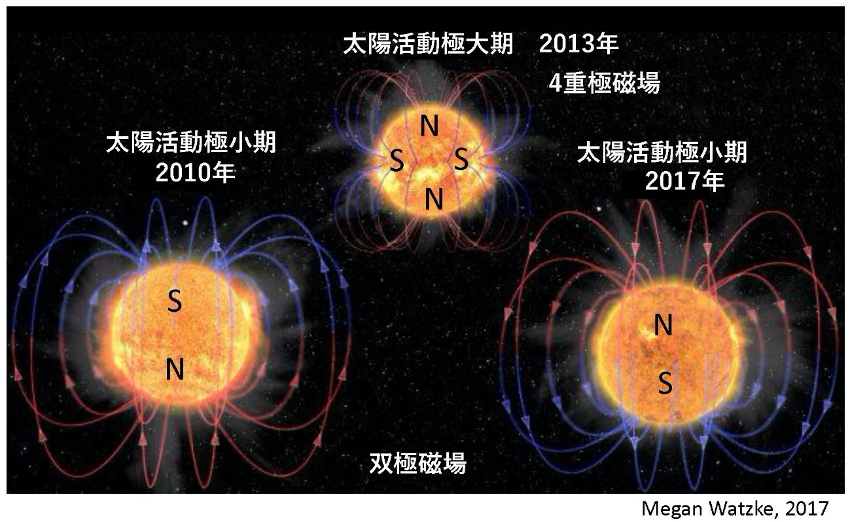

地球の磁場も反転しますが、周期は数十万年と太陽に比べると圧倒的に長いことが知られています。この差は、太陽内部がプラズマという流動しやすいガスからできていることが原因です。太陽磁場の反転は太陽の自転と関係しています。太陽の自転周期は高緯度域で約32日ですが、赤道域では27日と短く、そのために赤道域では自転とともに磁力線が巻きつく形になり、年々磁場が強められ、その結果、磁力線の一部は磁気圧によって浮上し、漏れ出します。図2は、太陽の磁場構造が11年で変化する様子を示したものです。黒点数が最小の時を太陽活動極小期と言い、赤道域での磁場の巻き付きは少なく、磁場は太陽内部の中心に棒磁石を置いたような双極磁場構造になります。逆に、黒点数最大の時は太陽活動極大期と言い、赤道域での磁場の巻きつきが多く、磁場は4重極に近い形に変化します。磁力線の浮上・漏れ出しが多くなり、黒点数も増大します。

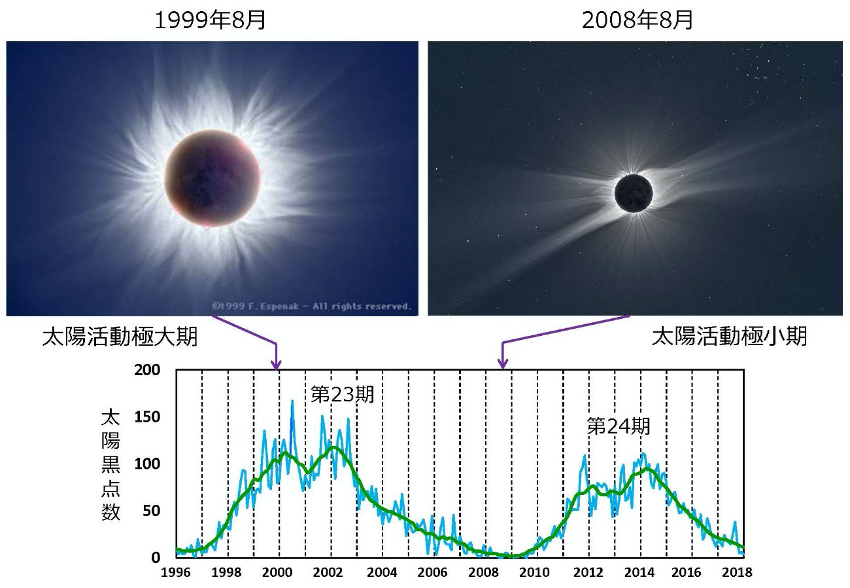

太陽黒点数と磁場構造の変化にともなって太陽最上層部のコロナの構造も変化します。図3は太陽活動周期と皆既日食時のコロナの形態変化の関係を示した図です。太陽活動極小期は双極磁場構造に対応して翼をもった太陽(有翼日輪)になります。一方、太陽活動極大期は典型的なコロナの形になります。太陽の爆発現象フレアは黒点で起こるので、太陽フレアの発生回数も黒点数に比例して多くなります。太陽フレアが起こると高密度のプラズマの塊が太陽コロナから放出されますが、この現象はコロナ質量放出(CME)と呼ばれ、地球までやって来ると磁気嵐を起こし、オーロラ活動が活発になります。

太陽活動周期とオーロラ

一般に太陽活動極小期はオーロラが出現しにくいと言われていますが、このメールマガジンに掲載された八重樫あゆみさんの「アラスカから届ける、太陽活動停滞期のオーロラ」では極小期のオーロラがたくさん紹介されています。それでは極大期と極小期でオーロラ活動にはどのような違いがあるのでしょうか。

太陽活動極大期には黒点磁場に起因する太陽フレアやコロナ質量放出(CME)が頻繁に発生し、高密度で高速の太陽風が地球まで到達し、磁気嵐の発生頻度が高まります。磁気嵐が発生すると、オーロラは極域だけでなく、かなり低い緯度でも発生します。北海道で低緯度オーロラと呼ばれる赤いオーロラが見られるのは巨大な磁気嵐が発生した時です。

一方、太陽活動極小期ではフレアに伴う磁気嵐の発生は極端に少なくなりますが、太陽風は常に吹いていますので、太陽風発電能力は下がりますが、エネルギー供給は続いており、オーロラも発生します。さらに、太陽コロナホールに起因するオーロラが発生するのも極小期の特徴です。極小期では太陽磁場は双極磁場構造となり、高緯度の開いた磁力線の領域から高速の太陽風が吹き出しています。この領域は磁力線が開いているために温度が下がり、暗く見えるためにコロナホールと呼ばれています。このコロナホールから吹き出す高速の太陽風が地球に到達するとオーロラ活動が活発になり、時には磁気嵐が発生します。地球から見たコロナホールの位置は太陽の自転とともに移動していきますので、コロナホールに起因するオーロラ活動は太陽自転周期の27日~30日間隔で繰り返し起こることになります。したがって極小期では1か月前のオーロラ発生予報がしやすくなります。