シリーズ「南極・北極研究の最前線」第6回

- 2016.04.09

- 第5回 メルマガ

- シリーズ「南極・北極研究の最前線」, 研究, 南極, 北極

南極湖沼、何を探ったら(もっと)面白いのか?

国立極地研究所准教授 工藤 栄

2014年に出版されたLaybourn-Parry and Wadham「Antarctic Lakes」でまとめられている議論を元に、自分なりの考えをまとめてみた。

1.南極湖沼の概論

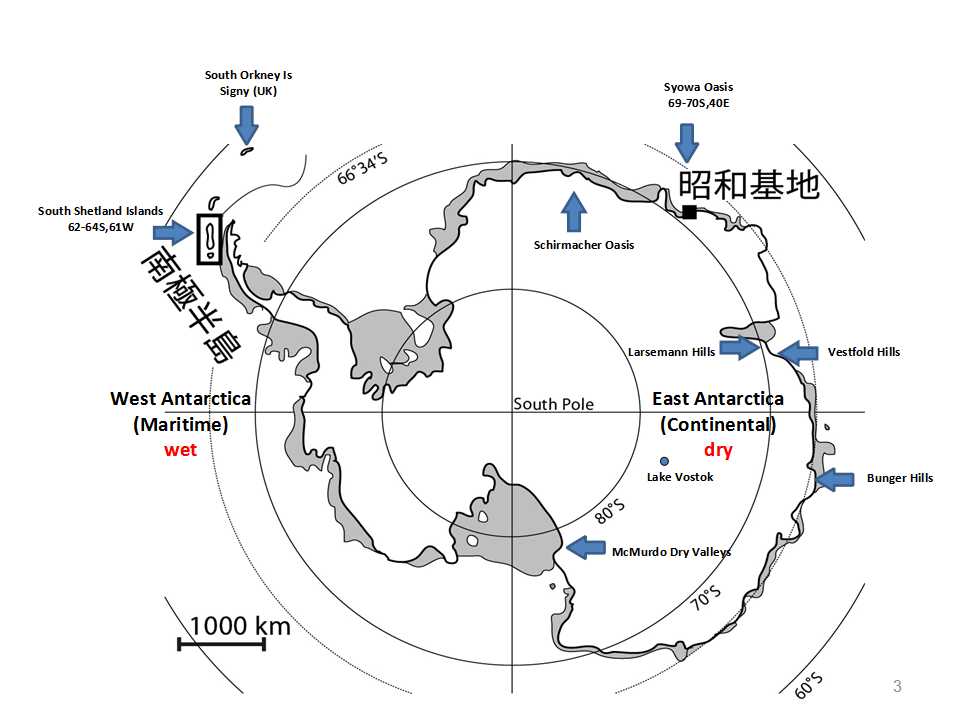

南極大陸はその面積のおよそ98%の氷床で覆われ、2世紀ほど前までは人間活動の全くない隔離された寒冷な大陸である。大陸縁辺や内陸部の限られたエリアには氷床から解放された露岩域がわずかに点在する。露岩域は南極大陸上での生物活動が可能な限られた場となっており、季節的な氷雪の融解水がコケや地衣類を育み、特徴ある景観をなすことから、南極オアシスと呼ばれることもある。融解水は氷食を受けた窪地にたまり、ベストホールド・ヒルズ(Vestfold Hills)、シルマッハ・オアシス(Schirmacher Oasis)、昭和オアシス(Syowa Oasys)、 バンガーヒルズ(Bunger Hills)、ラースマンヒルズ(Larsemann Hills)などの大陸縁辺部のほか、サウスビクトリアランド内陸部にあるドライバレー(Dry Valleys)などに、多様な氷河湖が形成されている。また、南極半島部やその周辺にある島嶼の露岩にも湖沼が発達している(図1)。

|

|

| 図1 湖沼観測がなされてきた南極オアシスの位置(青矢印) |

これら湖沼の中には氷床の縮小に伴って生じた地盤隆起が成因でできた海跡湖もある。融水の涵養と蒸発のバランスで淡水から超塩湖にわたる多様な塩分濃度を示すほか、氷床上や棚氷縁に出来上がる湖沼など、地球上でも極めて多様な湖沼が存在する。近年、大陸氷床の下に380以上とも推定された氷床下湖もあり、百万年ともいわれる長期間、氷床で閉ざされた湖の特性、氷床下での湖間のつながりや流動、そして、生き物の存在可能性など、ホットな議論が展開されている。しかし、掘削の困難さや掘削行為自体で生じる生物汚染やその影響など、解決すべき問題も多く、直接的な観測や試料採取へのチャレンジが続いているところである。

2.歴史

20世紀初頭、ベルギー・ドイツ・フランス・イギリスの探検隊が海洋性南極の島嶼や南極半島部に湖沼を見つけて生物群集の記載報告したのをはじめとし、イギリスのスコットによる大陸内陸部の露岩地帯・ドライバレー(Dry Valleys)の発見、その後、テイラーによるドライバレー(Dry Valleys)湖沼群に関する観測が南極湖沼研究の当初になされたものである。国際地球観測年(IGY)を契機に開始された各国の南極観測の取り組みの中で、観測基地周辺での湖沼に関する近代科学的研究も活発化した。湖水の物理化学的性質や陸水学的特性、あるいは湖中で見つかるプランクトンや湖底のベントス生物、それらの生物生産性といった研究報告が20世紀後半には数多くなされた。当時、地球上の生物生産性の解明が最重要課題として低緯度・中緯度の陸域・海洋で取り組まれていた時代でもある。生物活動の場として注目されていた南極オアシスにおいても、生物生産とそのプロセスに関する研究が着手され、環境動態と微生物群集の生物生産研究がなされた。

わが国でも昭和オアシスの湖沼水質の多様性や生物生産測定がなされたほか、ドライバレー(Dry Valleys)において、湖水の形成履歴などの解明に大きく貢献した。近年では湖底に巨大な立体構造をとるコケボウズ群集が発見され、その生態系としての群集や生産構造、光合成生理学的特性などの研究が展開されている(写真1)。

|

|

| 写真1 昭和オアシスの湖沼、長池でのコケボウズ群落の潜水調査。水深3~7m付近には湖底から数10㎝の高さに立ち上がるコケボウズが群生している。 |

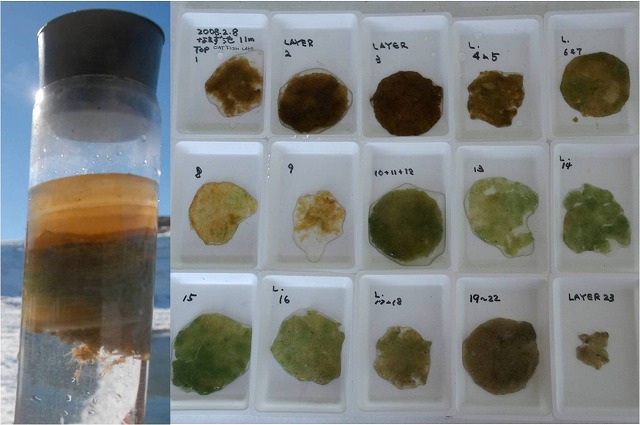

今世紀、世界的な地球環境変動への関心が高まりで、湖底堆積物解析を通じた環境変遷履歴に関する研究が数多くなされるようになった。多くの南極露岩域湖沼は最終氷期以降の温暖化で氷床が後退した後に形成された、比較的若い(1万年未満)ものではある。しかし、周年低温で湖氷も発達し、流入出もきわめて限定的なものであるため、湖底堆積物は中・低緯度湖沼では一般的な生物撹乱や分解、風などによる物理的かく乱、湖外から運ばれた物質の堆積の影響の小さなものである。したがって、ここ1万年程度の範囲ならば、湖の環境と湖沼生態系の変遷を探る試料としてきわめて有効なものでる(写真2)。

|

|

| 写真2 湖底のマット状微生物群集と堆積物が示す層状構造(年層)。スカルブスネス・なまず池水深8m付近から採集した堆積物表層のコア(左)と各層の様子(右)。右写真中の番号は上からはがした層の順番を示す。1枚ずつはがれやすい部分とはがれにくい部分が混在していた。 |

3.描き出されてきた南極湖沼の姿

大部分の露岩域湖沼は貧栄養環境で、低・中緯度帯の湖沼とは、水中に動物プランクトン群集に乏しく、微生物群(バクテリア、藻類、原生生物)がごく少量優占する一方、湖底には微生物群集が発達し、しばしば壮観なシアノバクテリアマットやコケ群落が覆う景観をなす点で、大きく異なっている(写真3)。また、中・低緯度湖沼では普通にみられる節足動物、環形動物、軟体動物など従属栄養性の底生生物群集はほとんど存在しない。年間を通じ低温で緯度と氷雪のために低い日射環境となることが生物の生理的特性を規定するようで、南極湖沼に生息する微生物には、これら環境を克服するような進化・適応が認められる。棚氷前縁湖では海洋とつながっているため、例外的に海産魚類が深層部に入り込めるが、それ以外の南極湖沼には魚類は確認されていない。

|

|

| 写真3 湖底の微生物群集(バクテリア・藻類・コケ類など)が作り上げた湖底景観。スカルブスネス・なまず池水深3~5mの湖棚崖付近の様子。 |

4.データのギャップ

これまでの研究を通じ、南極湖沼生態系は切り詰められた食物連鎖、低い種多様性、低い生産性に特徴付けられると説明されているが、これら特性は、調査対象となりえたいくつかの湖沼において、おおむね夏に観測されたデータや試料から得られた知見から推察されたものである。いまだ周年サイクルの中で生じている湖沼環境変動や生物過程に関しては十分な調査観測がなされておらず、いくつかのスナップショット、映画の一コマのなかから全体像を想像しているレベルと言える。多くの南極での自然科学研究で抱えている問題でもあるが、十分な予算と複雑な設備を要しない限り、観測困難な冬季や長期にわたる周年の詳細なデータや試料の獲得は難しい。

限られた湖沼ではあるが、米国・オーストラリア・イギリス・ニュージーランドはドライバレー(Dry Valleys)、ベストホールド・ヒルズ(Vestfold Hills)、シグニー島(Signy Island)において、生物過程に焦点を当てた研究を成し遂げ、中でもマクマード・ドライバレー(Dry Valleys)においては LTER計画のもと、湖沼生態系の機能や気候変動への応答などの判断材料として、長期データセットを提供してきた。シグニー島での湖沼研究はおおむね終了しているが、貴重な周年変動に関するデータ記録が残されている。ベストホールド・ヒルズ(Vestfold Hills)に関してもここ30年ほどの周年データがある。

昭和オアシスでは、湖内環境と自動気象観測機器による連続データ取得に10年ほど前から取り組み、ここ5年間の連続的な環境変動データとして公開を開始した。これらの取り組みのような自動観測記録測器、さらにはデータ通信システムを利用した連続観測モニタリングネットワークを充実させ、観測湖沼やエリアを拡大していくことで、多様な環境特性を示す南極湖沼生態系の時間変動性をとらえる努力が必要である。

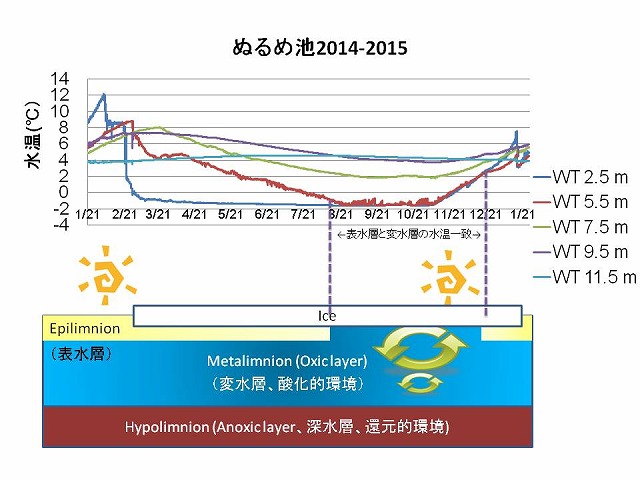

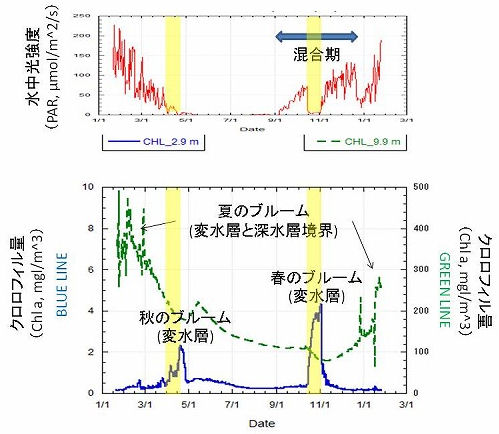

また、数多い塩湖においては混合層でのデータに比べ、湖沼生産への貢献が極めて大きい中・深層境界での物質動態や生物地球化学データはほとんどない(図2と3)。また、多くの報告は基礎湖沼学的記述が中心であり、まだまだ炭素循環過程や生態系の機能に関する研究は限られた湖沼で取り組まれているにすぎない。分子生物学手法の発展で生物群集、特に原核生物の多様性が報告されだしてはきたが、多くの場合、物理・化学的環境の特性記述ができておらず、湖沼生態系での機能や評価ができていない。

氷床下湖を含め、棚氷前縁湖や季節的に出現する氷上湖の調査は、これら湖が恒久的観測基地のそばにないことも大きな理由となって、ほとんど未着手である。

|

|

| 図2 部分循環性を示す昭和オアシス・ラングホブデにある「ぬるめ池(塩湖)」の複数深度の水温時間変動(上)と水温変動から描かれる湖氷の発達期間と表水層・変水層の混合パターン(下)。深水層は周年上部の酸素を含む水層とは混合しないが、表水層と変水層は春季に水温が一致することから、この期間に混合が生じているようだ。 |

|

| 図3 連続観測記録で明らかになった塩湖の環境と生物変動実態例:「ぬるめ池」の水深6mに入射する日射(光合成有効放射)(上)、水深3m(変水層)と10m(変水層と深水層の境界)のクロロフィル量の連続観測記録。変動パターンと大きさは、(1)変水層ではプランクトン光合成生物の増殖が湖氷が発達した後、日射の弱い晩秋と早春(黄色で色付けした期間)の2回のブルーム現象(大規模増殖)があり、変水層と深水層境界付近では真夏に極大となる、また、(2)変水層と深水層境界でのブルームは変水層の100倍にも達することがわかる。 |

5.目指すべき方向

この惑星で最も観測困難な湖沼で、データ/試料の長期連続取得、無人化、自動化、衛星観測、あるいは氷床下湖の掘削など、近年の科学技術進歩を積極的に取り入れて、「地球環境変動のセンサーとしての南極湖沼観測」が、今後も各国で取り組まれていくだろうことは、ある程度予想される。氷床末端の露岩域湖沼は氷床融解や降水変動の影響を受けやすく、また、氷床上に季節的に発達する氷上湖の面積変動は氷床融解のわかりやすいシグナルとなり得る。氷床下湖の水の動態は海洋への淡水や鉄分供給を通じて海洋循環を介した気候変動や海洋生態系への影響が懸念されるところで、純粋な未知なる世界への科学的興味に加え、社会的ニーズも期待されるからだ。しかし、「地球環境変動のセンサー」として南極湖沼研究を進展させるという目的のみならば、私には南極湖沼研究がそれ程魅力的には思えない。現在の南極露岩域湖沼が占める地球上での面積は決して大きくないし、その中に多様な生態系が発達しているとはいえ、全地球上の生物活動から見ると量的にも大きなものが期待されないため、地球環境変動の影響は敏感に受けながらも、そこでの生物活動量やその変動が地球環境へ大きな作用を及ぼすとは考えにくいからだ。

地球環境はこれまでも、そして、これからも変動し続けるものである。過去数度の氷期-間氷期サイクルでは、おそらく湖沼生態系は大規模な絶滅と繁栄を繰り返し経験しつつも存続してきたと思われる。南極の湖沼は生物活動の極限の中にあって生存可能な場として、ある時は「ノアの方舟」のように、次世代へ生物を運ぶ機能を果たしてきたのかもしれない。私は、現在の露岩域湖沼にみられる生態系と湖沼環境の多様化は、環境変動を超えて生き続けることができてきた生物の進化と適応、そして生物による環境構築(改変)のいくつかのシナリオで描かれた答えであると認識している。南極湖沼はそんな「地球規模の実験場」として、環境と生物の相互関係を探る観測研究対象なのだ、という視点を持ってこそ、生物屋である私には面白いように思える。このためにもまた、南極湖沼生態系間の相互比較が可能なレベルでの観測事実の積み上げが今後ますます必要となってくると考えている。

工藤 栄(くどう さかえ)プロフィール国立極地研究所准教授、総合研究大学院大学准教授。1991年東京大学大学院理学研究科(植物学)修了、博士(理学)、国立極地研究所助手を経て現在に至る。第40次・45次・51次越冬、43次・44次・48次・49次・55次夏隊で南極観測に参加、また56次隊では外国共同でスペイン隊に参加。51次越冬隊長。専門は生態学・湖沼学。 |