シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」 第23回

- 2021.01.10

- 第23回 メルマガ

- シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」, 観測隊, 技術, 南極

内陸の前進拠点・みずほ基地 (その3 20次隊から27次隊)

石沢賢二 元国立極地研究所技術職員

1. 30m観測用タワーを使った研究

第20次隊が建設した30m観測用タワー(図1)を使って大気・雪氷関連の研究が行われました。放射収支や大気境界層、飛雪空間密度の高度分布などの観測です(1,2,3,4)。ブリザード時の飛雪の高度分布で思い起こされるのは、第1次隊の西堀越冬隊長が行った「タバコの空き缶」を使った実験です(5)。

昭和基地で越冬した西堀隊長は、積もった雪がどんな風に飛ぶのかを測ってみようと思い、ブリザードメーターを作りました。飛雪量を高さ毎に測る装置です。当時、観測隊の非常装備品として、缶入りピースというタバコが含まれていました。この空き缶を20cm間隔で横向きに並べて1本の柱に取り付けます(図2)。

缶の蓋には一定の大きさの小さな長方形の穴があり、反対側には空気抜きの穴を開けて、缶の中に溜まった雪の量を測りました。ピース缶が風上を向くように、柱には方向舵を付けました。その結果は予想どおり、ほとんどの雪が地を這って流れていることを確かめたのです。21次隊の小林隊員は、30mタワーを使って吹雪の観測を詳細に行いました。これほど高いタワーで行ったのは南極では初めてで、それまではバード基地で行った4mが最高だったそうです。

(文献5)

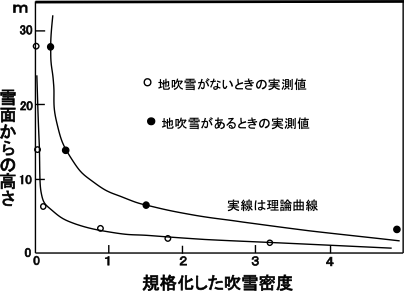

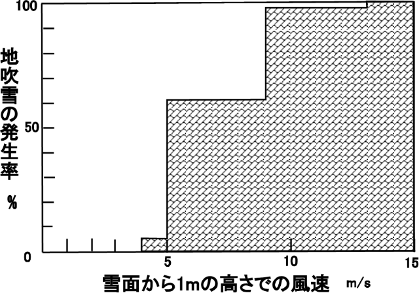

高さ6.5m、14m、28mの3点に吹雪計を取り付け、図3に示すように、高さが増せば吹雪の空間密度は指数関数的に減少していました(6)。その後、22次隊では西村隊員、23次隊では高橋隊員が継続して実施し、カタバ風帯での吹雪の構造を解明しました。カタバ風とは、放射冷却で溜まった大陸氷床上の冷たく重い空気が自らの重みで斜面を流れる現象で、「斜面下降風」とも言われます。みずほ基地では、ほぼ東風となり、特に午前中に強く吹き降ろします。雪面から1mの高さの風速と地吹雪発生率との関係は、図4のようになり、9m/s以上になると大抵地吹雪が発生することが分かります(6)。大陸を雪上車で旅行するとき、カタバ風に視界を阻まれ前進できないことがしばしばあります。しかし、

運転席上部にある扉を開け、少しでも高い所から眺めると視界が開けます。内陸のコンコルディア基地に毎年大規模な燃料輸送を行っているフランス隊は、ブルドーザの正面に大型のライトを何個も取り付け、視界不良の中でも進めるように工夫しています(図5)。

2. 静電気ノイズ

第22次隊の記録には、ブリザード時の静電気によるノイズの凄まじさが記載してあります。屋外センサーから室内に取り込んだケーブルに帯電した静電気の影響で、気温や雪温の計測器のオペアンプが何度も破壊しました。オペアンプとは、微弱な電気信号を増幅することができる集積回路で、入力信号の初段に取り付けてあるため、静電気の影響を受けやすい部品です。他の電気回路基盤からこの部品を取り外し再利用しますが、同じトラブルが発生します。さらに、15m/s以上の風速になると室内で放電現象がおきます。

計測機やそれを収容する金属製のラック、ケーブルに帯電した静電気が人体との間で放電するのです。ペンレコーダは、指示値が安定せず、左右に振れ、とんでもないところに打点します。データ取得用テープレコーダは、停止や巻き戻しを勝手に繰り返し暴走します。ひどい時は、屋外から取り込んだ通信用同軸ケーブルの内部導体と外部導体間でスパークすることもしばしばでした。そのため、ブリザードが始まりそうにると、信号ケーブルの入力端子を計測器から取り外して、電子機器の部品を守るようにしました。筆者は、みずほ基地での静電気の体験から、今でも冬になると金属製のドアノブを廻すのが嫌で、恐る恐る触れています。

3. 氷床掘削

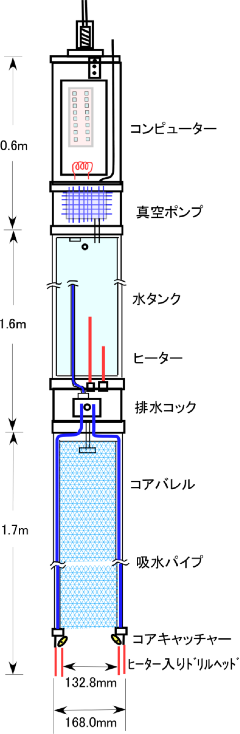

第24次隊では、サーマルドリルを使った氷床ボーリングが始まりました(7)。サーマルドリルというのは、ドリルの先端に2.5kWのヒーターを組み込み、お湯を作りながら氷に穴をあけ、雪氷コアサンプルを得る装置です。24次隊では1983年7月に411mの深さまで掘り進みました。翌年1月末に25次隊に引継ぎ、ボーリング孔の口径測定を実施したところ、5か月前に最深部で172mmあった口径が、153mmに収縮しているのが判明しました(8)。孔内は空洞なので周囲の圧力で孔径が小さくなったのです。さらに3月末には142mmになり、新たに持ち込んだ小口径ドリル(直径145mm)も利用不能になりました。しかし、ここで諦めないのが日本の観測隊です。藤井リーダー以下、掘削担当の隊員はさまざまな試行錯誤を繰り返し、ヒータヘッド(図7)を改良し、口径を拡大しました。そして、ウインチに巻き付けたケーブルを目いっぱい使い切って、深さ700mまで掘削しました(9)。この経験から、後に行われるドームふじ基地での深層掘削では、氷の密度(917kg/m3)と同じような特殊な液体を孔内に満たし、孔径収縮を防ぎ、メカニカルドリル方式で掘削することになります。

文献9 に加筆。

4. 雪のクリープによる建物の変形

20次隊の頃から、雪の圧力による建物への影響が報告されるようになりました。居住棟の上の雪の厚さが2mに達し、屋根パネルと壁パネルが湾曲し、夏期には屋根パネルから漏水しました。また、17次で作った小さな観測室のドアが閉まらなくなりました。

23次隊では1982年2月23日に、居住棟の上の屋根掛け工事を行っています。

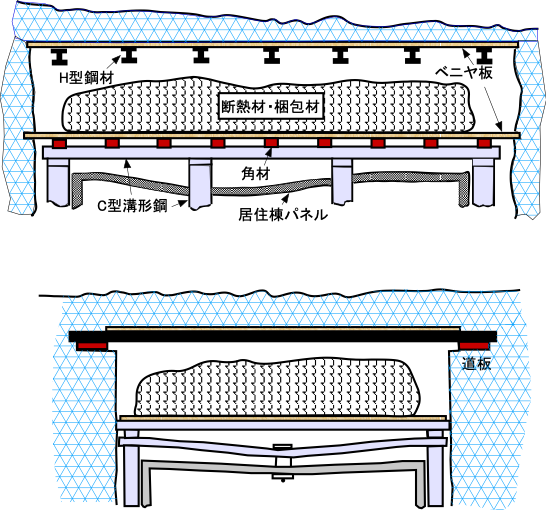

道板4枚の上に長さ5mのH型鋼材を載せ、その上にベニヤ板11枚を敷き詰め、居住棟の屋根に雪の荷重が直接掛からないようにしました。しかし、屋根上部の雪をすべて除去しなかった影響で、漏水は止まりません。そのため、24次隊では、屋根上の雪を排除し、その空間を断熱材と梱包材で満たし、H型鋼材を3本追加しました(図8)。その結果、屋根パネルを内部から支えていた支柱は、荷重から解放され浮き上がりました。

雪のクリープによる影響がさらに激しい場所が12kVA発電機室と16kVA発電機室でした。発電機本体が入った幌カブースの内部温度は30℃にもなります。このため、カブースの上部は、雪に押され、今にも幌が破れそうになっていました。そこで21次隊では、この雪を排除し、柱と道板でカブースを囲う工事をしました。狭い所でガチガチに氷化した雪を取り除くのは難工事でした(図9)。

さらに、発電機室前の風呂場周辺の通路の天井は、H型鋼材、角材やベニヤ板などで補強してあるものの、床からの高さが150cmほどに低くなり、腰をかがめて通らなければなりません。25次隊ではこの周辺の除雪作業をしました。雪にへばりついた角材などを除去するのは大変な重労働でした。雪のクリープに対処するには、木材や鋼材で補強すべきでなく、雪洞内部からこまめに除雪を繰り返すしかないと痛感しました。

5. 排水の処理と雪温の上昇

みずほ基地の人員は4、5人で、輪番制で当直が回ってきます。仕事内容は、3度の食事の準備と後かたづけ、造水槽への雪入れ、台所の清掃、ゴミ・トイレ汚物の廃棄などです。どの隊でも苦労したのが排水の処理でした。前回にも紹介しましたが、所々に発達するクラックに流し込んだりしていましたが、しばらく流すと凍結し使えなくなります。そのため、20リットルペール缶入りの汚水をコンロで60℃まで温め、雪の中に捨てたりしました。加温に時間がかかるし、臭いもするので、26次隊では、雪への排水は止め、屋外に排出する方法に切り替えました。その方法がユニークです。ペール缶に貯めた汚水が80%になったら、フック状に曲げた太い針金を、缶の中に入れ、一日中通路で放置します。凍結した汚水缶を暖房の効いた居住棟に入れて一晩寝かせると、缶と接した部分が融解し、氷化したブロック状の汚水が取り出せます。これを「みずほキャンデー」と名付けました。このキャンデーは2~3個/日でき、週に1回、針金フックを利用して非常口から吊り上げ屋外に排出しました(10)。

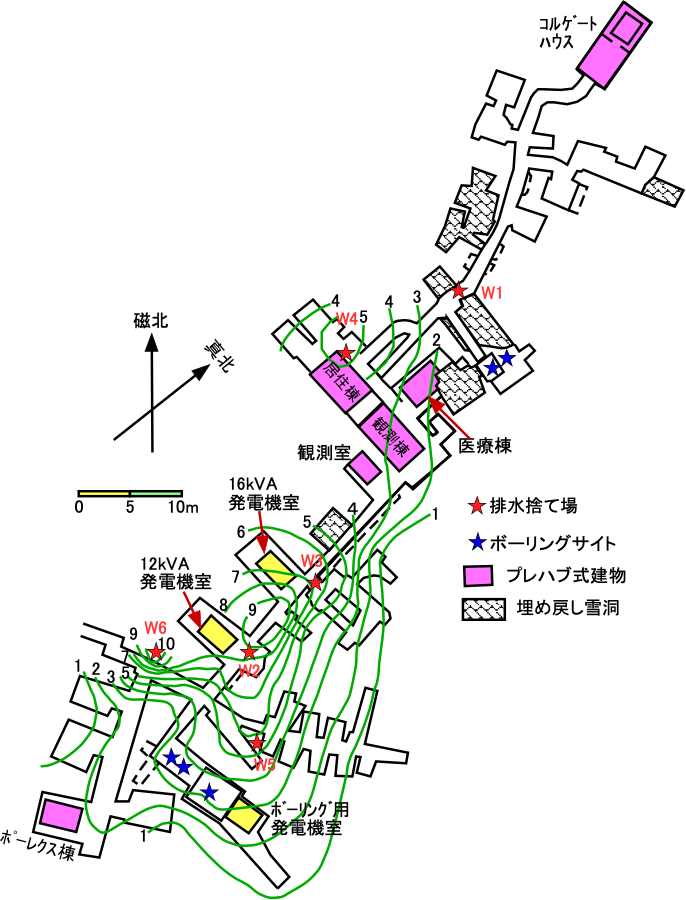

24次隊の中尾隊員は、面白い測定をしました。基地の雪洞床下の雪温を測定したのです。雪面から4.5~6.5mの深さの雪中温度が図10です。排水を捨てた場所の雪温が、雪洞から離れた通常の場所より高くなっているのがわかりました。最も高いところは、排水地点W6付近で、10℃も上昇しています。排水が凍結する際に出した潜熱の影響です(11)。W1~W6までいろんな場所に排水していますが、W2,W3は、1976~1983年までの8年間継続して利用されたところです。いっぽう、W6は、この測定が行われる3か月前から使われだした新しい場所です。この測定結果から思い起こされるのは、1950から1960年代にかけて米国がグリーンランド北西部の氷床に巨大な軍事基地を作った時の経験です。汚水廃棄場所付近の雪温が上昇して、雪洞の床が1.2mも沈下し、施設は使えなくなりました(12)。内陸基地の排水は、建物から十分離れた場所で行うことが大事です。

数値は基地の影響を受けない場所からの温度差。(文献11 に加筆)

トイレに関しては、筆者が越冬した19次隊の時は、雪洞内の床に穴を掘り、ここに2本の道板を渡し用を足しました。凍結した汚物が次第に盛り上がってくるので、横に置いてある古いピッケルで均して空間を有効利用しました。この雪洞は居住棟から離れて不便だったため、21次隊からは、居住棟近くに小屋を作り、汚物を厚手のビニール袋の中に入れ、凍結後屋外の決まった場所に集積するようにしました。ゴミや汚物は一時、昭和基地に持ち帰りを試みましたが、ビニール袋が破れたりしたため、結局、拡散させないことが一番という結論に達し、雪の中に残置しました。

6. 食事と娯楽

食材は冷凍品、乾燥品、缶詰などでした。その頃持ち込んだ缶詰は、現代のものより品質が悪く不評でほとんど使われませんでした。また、いったん凍結すると繊維状になったり分離したりして使えなくなるのは、こんにゃく、タケノコ、全卵、マヨネーズなどでした。また、切り身になっていない魚などは鋸で切り分ける必要があります。納豆、大根おろしなどの乾燥品は、前の晩から水でもどしておきます。

空気が乾燥しているので、朝起きたら喉がカラカラに渇き、ジュース、お茶をよく飲みました。17次隊の記録によると、水分摂取量は1.6リットル/人・日で、多い人は3リットルにもなりました。食料やし好品も含めて1.8kg/人・日、水の使用量は、4人で1日30リットルでした(18次隊)。二十日大根、カイワレ大根、もやし、春菊などの栽培も隊により行われました。

入浴は、エンジンの余熱で沸かしているため、常時入ることはできますが、浴槽の周囲温度が-20℃ほどなので、洗った髪の毛はすぐに凍り付きます。浴槽の水は週に1~2度交換しますが、これが結構面倒です。排水場所であるクラックが離れているので、排水栓を引き抜くことはできません。底に残った水はスポンジで丁寧に吸い取ります。

(第19次隊での筆者)

娯楽品としては、音楽カセットテープ、書籍、ゲーム(囲碁・将棋・麻雀・カード・キャロム)などでした。最も読まれたのは調理の本です。22次隊でビデオカセット装置が導入されました。筆者が2回目に越冬した24次隊の時は、本数が足りなく同じテープを何度も見ました。漫才などのビデオテープもありましたが、話の筋と落ちは分かっているのに、同じ場面でみんなで笑うのが習慣になっていました。

7. 事故のけが人を救った小型航空機

25次隊では大きな事故が発生しました。公式記録写真を撮影中、隊員が雪上車の履帯(キャタピラー)の下敷きになり、腰の骨を折ったのです。この時、みずほ基地に医療隊員は不在でした。医師を乗せた小型固定翼機(ピラタスポーター)が昭和基地から4時間余りで飛来し診察しました。この機体は、夏期の運航再開のための試験飛行をちょうど前日に終えたばかりでした。

この飛行機で運ばれた患者は、すぐに昭和基地の医務室に収容され、検査の結果、骨盤の多重骨折、尿道損傷と診断され、軽快するまで3か月半を要しました。航空機が使えない冬期にこの事故が起きていたら大変な惨事になったと想像されます。

当時、航空機のナビゲーションに使えるGPSなどはもちろんありません。オメガなどの電波航法システムはほとんど役にたたず、地文航法に頼っていました。パイロットの横にナビゲーターが乗り込み、雪面に残った雪上車のシュプールを目視で追跡していくのです。ルート上の所々には、ドラム缶で作った航空標識がありました。これで位置を確認しながら、アンテナなどの人工物が点在する基地を白一色の中から見つけるのが、ナビゲーターの仕事です。みずほ基地に近づけば、VHF通信機の電波が届くので、方向探知機を利用することができます。昭和基地からコンパスだけを頼りにみずほ基地に向け直進したが、基地が見つからず、昭和基地に引き返したこともありました。海に向かってくれば海岸線が見えるので位置確認は容易にできます。この雪上車事故は、内陸基地の運営に課題を残しました。

8. 有人基地としての役割を終える

1986年10月12日、27次隊越冬隊が基地の扉を閉め、みずほ基地は無人基地となりました。17次隊が常駐を始めてからちょうど10年間の越冬運営でした。内陸での活躍の場は、その後、あすか基地とドームふじ基地に移ることになります。

文献

1. 国立極地研究所(1980)日本南極地域観測隊第20次隊報告

2. 国立極地研究所(1981)日本南極地域観測隊第21次隊報告

3. 国立極地研究所(1982)日本南極地域観測隊第22次隊報告

4. 国立極地研究所(1983)日本南極地域観測隊第23次隊報告

5. 西堀栄三郎(1958)『南極越冬記』岩波新書

6. 小林俊一(1991)吹雪時における降水量の一推定法 雪氷53巻1号 53-59

7. 国立極地研究所(1984)日本南極地域観測隊第24次隊報告

8. 国立極地研究所(1985)日本南極地域観測隊第25次隊報告

9. 藤井理行(2012)目からウロコのドリル開発(2) サーマルドリルはお湯で掘る 雪氷74巻5号 366-369

10. 国立極地研究所(1986)日本南極地域観測隊第26次隊報告

11. Nakawo M.(1985) The rise of snow temperatures caused by the sewage disposal, Mizuho Station, Antarctica. Memoirs of National Institute of Polar Research. Special issue 39 223-232

12.Elmer F. Clark(1965) Camp Century evolution of concept and history of design construction and performance. CRREL Technical Report 174