シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」第16回

- 2019.01.21

- 第16回 メルマガ

- シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」, 観測隊, 技術, 南極

南極観測を支える海上輸送 その3 日本の南極観測船

石沢 賢二(国立極地研究所極地工学研究グループ)

1.国際地球観測年(IGY)

世界各国が国家事業として南極観測に力を入れだしたのは、国際地球観測年(International Geophysical Year)という、国際科学研究プロジェクトが契機でした。このプロジェクトは、1957年7月1日から1958年12月31日までの期間中に、オーロラ、大気光(夜光)、宇宙線、地磁気、氷河、重力、電離層、経度・緯度決定、気象、海洋、地震、太陽活動の12項目にわたって行われました。英語から日本語への直訳は、「国際地球物理学年」となりますが、単に地球物理学の分野に限らず広範に及んだため、日本学術会議IGY特別委員会では、「国際地球観測年」を正式名称として採用しました。この一大イベントのため、当時のソビエト連邦とアメリカ合衆国は、人工衛星スプートニク1号(1957年10月4日)とエクスプローラ1号(1958年1月31日)をそれぞれ打ち上げ、バンアレン帯の発見、中央海嶺、プレートテクトニクス説の確認などの成果をあげました。

この国際的イベントは、1882年(明治15年)から1883年にかけて行われた第1回国際極年と1932年(昭和7年)から1933年にかけての第2回国際極年に次ぐ、第3回極年として位置づけられました。このIPY(International Polar Year)というアイデアは、1872年(明治5年)~74年に行われたオーストリア・ハンガリー北極探検隊を指揮したオーストリアのカール・ウェイプレヒト中尉の提唱により実施されたものです。この探検隊は、フランツヨセフ島を発見した帰路に、バレンツ海で船が氷に閉じ込められて越冬する羽目に陥りました。帰還後ウェイプレヒトは、気象学と地球物理学の基本的な問題を解明するには、極地観測が重要で、それは一国だけではできず、国際協力が必要だと主張しました。

彼の考えは、国際的な関心を呼び、1879年に国際極委員会が設立され、最初の極年を1882年~83年にし、共同観測を行うことを決めました。第1回極年では、ヨーロッパの12か国が参加し、北極に13回、南極に2回の探検を行い、北極圏に12か所、亜南極に2か所の研究施設を設け、気象や地磁気のデータを収集しました(文献1)。第2回極年は、50年後の1932年~33年に行われました。この時は、新たに発見された「ジェット気流」の世界的な影響を調査する目的もあり、34か国が参加、北極圏内に42、南極圏内に5か所の観測所が設けられました。第3回は、それから50年後の1983年からの1年間と予定されていましたが、科学の急速な進歩に合わせ25年前倒しにして、1957から1958年と決まりました。日本は、戦後の国際的地位を認めてもらうことを目指し、南極観測への参加を表明しました。しかし、1955年9月にブラッセルで開かれたIGY特別委員会では、オーストラリア、イギリス、ニュージーランドが日本の参加に反対しました。最終的には、米国とソ連が賛成、参加が認められ、リュツォ・ホルム湾での基地建設が受け入れられたのです(文献2)。

2.「宗谷」の改造

南極観測が本決まりになり、まず手をつけなければならないことは、南極までたどりつける船を確保することでした。日本には、耐氷船や砕氷船はありません。外国船のチャーターなども検討されましたが、最終的には、海上保安庁の灯台補給船であった「宗谷」を大幅に改造して使用することになりました。「宗谷」は、波乱万丈の船歴を持っていました。1936年(昭和11年)、ソビエト連邦が、カムチャツカ半島沿岸で使用する耐氷型貨物船3隻を長崎県の川南造船所に発注しました。そのうちの1隻が後に「宗谷」となるのですが、進水時は、ロシア語名で「ボロチャエベツ」と名付けられました(図1)。

|

図1 1938年2月に進水した「ボロチャエベツ」(日本財団電子図書館) |

しかし、戦局が悪化し、ソ連と日本が緊迫した関係となったため、引き渡しができなくなり、艤装が終了し完成した時は、「地領丸」という船名になりました。1939年11月、日本帝国海軍に徴用され、特務艦「宗谷」となり、戦後は、旧樺太などからの引き揚げ船として活躍しました。その後、海上保安庁の灯台補給船となり、1956年に南極観測船として改造されたのでした。蒸気エンジンやボイラを撤去し、2基のディーゼルエンジンに換装、小型ヘリコプター2基を収容できる格納庫とヘリ甲板、固定翼機であるセスナ機の架台などが増設されました。7か月に及ぶ昼夜兼行の工事を終え、1956年11月8日、東京晴海ふ頭から出港しました(文献3)。

「宗谷」の仕様は、満載排水量4,235トン、全長83.3m、幅12.8m、喫水7m、4,800馬力、巡航速度12.5ノット、乗員77名、隊員53名でした。

3.第1次隊から6次隊までの「宗谷」の航海

貨物約400トンを満載した第1次隊の「宗谷」は、1957年1月7日に氷海に到達、天候に恵まれ、リュツォ・ホルム湾の定着氷を砕氷し、1月24日、南緯69度、東経39度に到達しました。昭和基地を開設した後、11名の越冬隊員、樺太犬19頭、猫1匹を残して帰路につきました。往路では天候に恵まれましたが、復路では天候が悪化し、ビセット(海氷に閉じ込められ外洋脱出が不可能な状態)になり、ソ連の砕氷船「オビ」に救出され、やっとのことで外洋に出ることができました(図2)。

|

図2 第1次隊の帰路で”オビ”に救出された「宗谷」。左がソ連の砕氷船「オビ」、右が「宗谷」 |

第2次隊では往路にビセットになり、米国の「バートン・アイランド」に救援を要請しましたが、基地への接近は不可能になり、越冬を断念、第1次越冬隊員11名をセスナ機(ビーバー号)で収容したものの、15頭の犬は基地に置き去りになりました。第3次隊では、1トン以上の積載量がある大型ヘリコプターを2機持ち込み14名の越冬隊員と物資輸送を行い、昭和基地を再開しました。その際、タロとジロの生存が判明し、日本国民に感動を与えました。

第4次行動では、1959年12月27日に氷海に到達し、翌年2月6日に輸送を完了しました。第5次行動では、1961年1月7日に氷海に到着、2月4日に輸送を完了し3月3日に氷海を離脱しました。第6次行動が、「宗谷」の最後の航海となりました。この隊の目的が昭和基地の一時的な閉鎖であったため、隊員数は18名だけで、第5次越冬隊員16名をヘリコプターで収容しました。「宗谷」の船体は限界に近づき、1962年4月に帰国し、合計6回に及ぶ南極の任務を終えることになりました(文献4)。その後、海上保安庁の北洋巡視船として改修され、1978年7月に解役されるまで、海難救助等で活躍しました。現在は、「船の科学館」に引き取られ、東京お台場のふ頭で一般公開されています。

4..「ふじ」の就航

「宗谷」が退役した翌年の1963年8月20日、南極観測の再開と輸送担当を防衛庁にすることが閣議決定されました。これに先立つ1962年11月、中曽根康弘元科学技術庁長官と長谷川峻前文部政務次官が米国のマクマード基地とアムンセン・スコット南極点基地を視察しました。お膳立てしたのは、村山雅美元越冬隊長でした。帰国後、直ちに池田勇人総理大臣、荒木文部大臣、和達清夫学術会議会長らを歴訪して、南極観測再開を強くアピールしました(文献2)。

新船の設計にあたり、米国海軍の砕氷艦「グレーシャー」(5,500トン、16,000馬力)をモデルシップにして検討が始まりました。建造を日本鋼管鶴見造船所が請け負い、1965年3月18日に進水しました。「ふじ」の仕様は、基準排水量5,250トン、長さ100m、幅22m、深さ11.8m、デーゼル電気推進12,000馬力、氷厚1mを3ノットで連続砕氷、乗員182名、隊員40人が収容可能でした。1965年1月には、2人の元越冬隊員(松田達郎と木崎甲子郎)がソ連のミールヌイ基地経由で昭和基地を訪問・調査し、第7次隊からの越冬が可能と判断しました。それを受けて、1965年11月20日、「ふじ」は、東京を出港し、南極観測が再開されました。

「ふじ」は、第24次隊まで、合計18回の南極航海を行いましたが、接岸できたのは6回だけでした。当時の南極砕氷船としては、最も優れた性能をもっていたにも関わらず、この結果は、リュツォ・ホルム湾の海氷状況がいかに厳しいかをうかがい知ることができます。表1に「宗谷」と「ふじ」の要目の比較を示しました。「ふじ」は日本で初めての本格的な砕氷船として作られ、「宗谷」のほぼ倍の大きさを持っています。また、表2は、搭載ヘリコプターの比較で、再開後も空輸に重点を置いたため、ヘリコプターはより強力なタービンエンジンを搭載した機種に変更しました。

表1 「宗谷」と「ふじ」の比較(文献4)

| 「宗谷」 | 「ふじ」 | |

|---|---|---|

| 満載排水量(トン) | 4,866 | 8,566 |

| 満載排水量(トン) | 83.7 | 100.0 |

| 全長(m) | 12.4 | 17.0 |

| 馬力 | 4,800 | 12,000 |

| 航続距離(マイル) | 16,400(速力11ノット時) | 15,000(速力15ノット時) |

| 搭載航空機 | ベル47G-2型2機、シコルスキーS-58型2機 | ベル47G-2A型1機、シコルスキーS61A型2機 |

| 観測隊物資搭載量(トン) | 400 | 500 |

| 観測隊員(人) | 34~53 | 40~44 |

*1: 1マイル(海里)=1.852km、

*2: 1ノット=1マイル(海里)/時間の速度 11ノットは、約20km/時

表2 搭載ヘリコプターの比較(文献4)

| シコルスキーS-58 | シコルスキーS-61A | |

|---|---|---|

| 全長(m) | 20.04 | 22.19 |

| 全高(m) | 4.85 | 4.91 |

| 主回転翼径(m) | 17.06 | 18.9 |

| エンジン馬力(HP) | 1,525 | 1,250×2 |

| 自重(kg) | 3,842 | 11,450 |

| 全備重量(kg) | 5,909 | 19,000 |

| 巡航速度(ノット) | 90 | 107 |

| 航続距離(海里) | 288 | 471 |

第7次隊からの南極観測再開の目玉の一つとして、第9次隊での昭和基地~南極点往復観測旅行がありました。そのため、自重約9トンの大型雪上車KD601を持ち込みました。ヘリコプターによる空輸ができないため、自走で揚陸するほかありません。1966年1月27日、「ふじ」は、定着氷を砕氷前進し、オングル海峡に入り、東オングル島見晴らし岩の東300mに接岸しました。揚陸の際、走行に支障がないものはすべて外し、接岸点から安全地帯である150mまでは、道板を敷き並べ、重量8.4トンの状態で自走し、東オングル島に揚陸することができました。

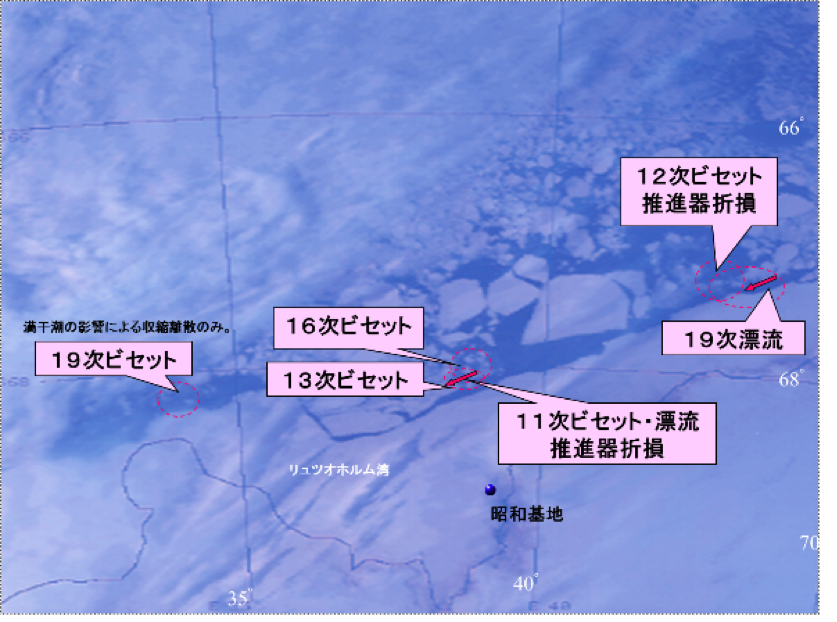

5. 第11次隊から13次隊までのビセット

「ふじ」は、処女航海の第7次隊以来、第11次行動までオングル島に接岸できました。しかし、11次隊の帰路、定着氷から流氷域に出ようと砕氷航行中に、右推進翼4枚全部を根元30cmを残し完全に欠落してしまいました(表3参照)。氷の圧力にプロペラの強度が打ち勝てなかったのです。1970年2月25日、昭和基地の北西40マイルの地点でした。氷厚は4~8m、積雪1mもありました。「ふじ」は氷に閉じ込められ、氷と共に流され、船体は最大3度まで傾きました。約20日間に亘るビセットの後、3月18日にようやく海氷が緩み、プロペラ、舵とも自由になり、自力で氷海を離脱することができました。東京の南極本部では、ソ連と米国に救援を要請し、ソ連の「オビ」は、「ふじ」まで12.9マイルの地点まで接近しましたが、氷状が悪く近接を断念した。また、米国の砕氷艦「エジスト」は、海上自衛隊が派遣した連絡士官を乗せてニュージーランドのウェリントン港から救援に向かいましたが、「ふじ」が自力脱出したため、救援行動を途中で終結しました。

第7次隊から11次隊までは、昭和基地接岸を果たせたため、接岸を前提とした輸送計画が立てられるようになっていました。そのため、長尺部材を使った建物や、10トンもあるブルドーザ、50klアルミタンクなどが搬入されました。しかし、第12次隊から第18次隊までは、接岸できず、空輸に頼らざるを得ませんでした。空輸できないものは、再度日本に持ち帰り、次年に積み直しになりました。

第12次行動では、往路の1971年1月10日、昭和基地の東北東300km、ソ連のマラジォージナヤ基地の北方約50km付近の流氷域を砕氷中に右プロペラ1枚を折損しました。そのため、2月10日まで32日間のビセットとなりました。ビセット中、爆薬925kgを使って、合計5回の氷盤爆破を行いました。これは、「ふじ」就航以来初めての本格的な航路啓開(航路を切り開く意味)氷盤爆破でした。防衛庁では、海上自衛隊の艦船で救援任務部隊を編成する準備を進めましたが、派遣するには至りませんでした。ビセット期間中、観測隊がどのように過ごしていたかは、文献5に詳しく書いてあります。

第13次行動では、定着氷内の厚い氷に阻まれ、昭和基地の16.7マイルまでしか近づけませんでした。1972年2月22日、ここから反転北上しましたが、定着氷縁にハンモックした氷が3~5マイルにわたって存在したため、氷状の好転を待って待機を余儀なくされました。1か月以上経った3月28日、ようやく氷海を離脱しました。この時、推進用エンジンの残燃料は、478.2klしか残っていませんでした。南極圏行動日数は103日に及び、「ふじ」就航以来の最長期間となりました。ちなみに、往復で行ったラミング回数は6,737回で、「宗谷」、「ふじ」、「しらせⅠ」、「しらせⅡ」を含めて、歴代最多の記録です。表3には、「ふじ」の18航海中のラミング回数とプロペラ等の損傷状況を示します。

表3 「ふじ」の往復航海におけるラミングの回数とプロペラ等の損傷状況(文献6)

| 隊次 | ラミング回数 | プロペラ等の損傷 | 隊次 | ラミング回数 | プロペラ等の損傷 |

|---|---|---|---|---|---|

| 7 | 50 | 16 | 1,116 | ||

| 8 | 794 | 17 | 1,283 | ||

| 9 | 1,470 | 18 | 756 | ||

| 10 | 38 | 19 | 699 | 左軸湾曲 | |

| 11 | 1,940 | 右4枚折損、左1枚亀裂 | 20 | 3,390 | |

| 12 | 1,269 | 右1枚折損 | 21 | 58 | |

| 13 | 6,737 | 右1枚亀裂、左1枚亀裂 | 22 | 48 | 右1枚亀裂、左1枚 |

| 14 | 2,018 | 右2枚亀裂、左1枚亀裂 | 23 | 1,600 | |

| 15 | 42 | 右1枚亀裂 | 24 | 108 |

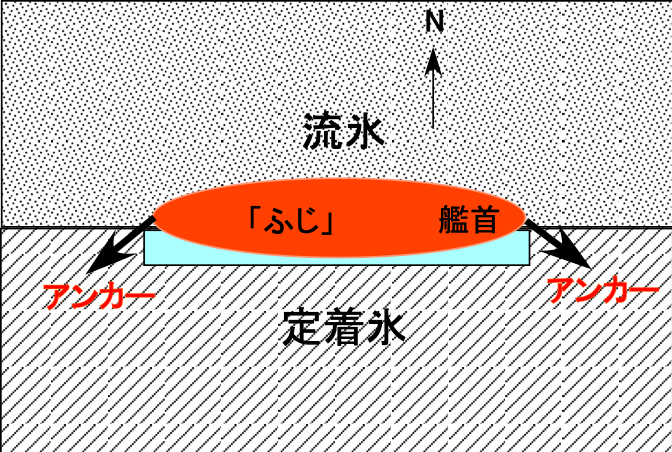

6.第19次隊の漂流

1977年12月28日、流氷域に進入を開始した「ふじ」は、31日には、定着氷と流氷の境目にできる分離帯水路(flow lead)に入り、南下しました(図3)。波の全くない穏やかな海上を進みましたが、徐々に北寄りの風になり水路が狭くなりました。ビセットを警戒し、定着氷縁に窪みを作って氷にアンカーを打ち待機することにしました(図4)。

|

図3 分離帯水路(リード)を進む往路第19次隊の「ふじ」(文献6) |

|

図4 定着氷に窪みを作り、アンカーを打ち待機(文献6の図に加筆) |

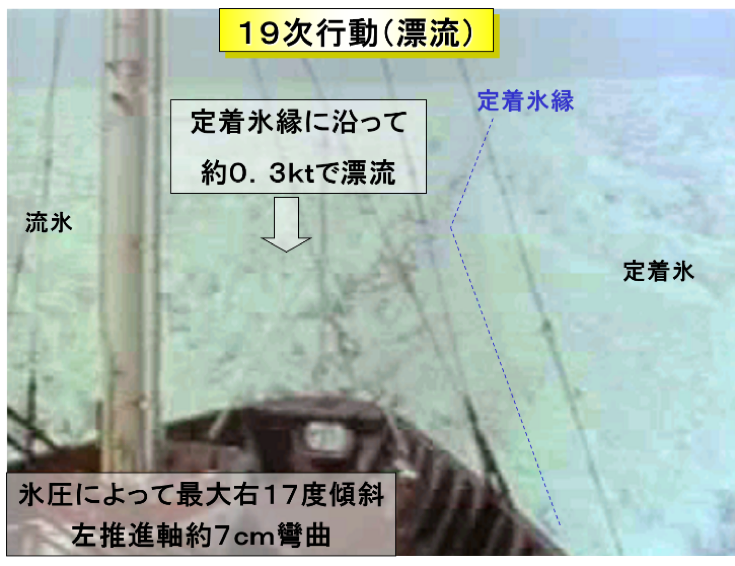

ここで、のんびりとした新年を迎えました。ところが、1月3日未明、平均風速20ノット(10.3m/s)の東北東の風になり、「大利根水道」と呼んでいた分離帯水路は、完全に閉じてしまい、最密群氷(隙間の無い流氷状態)に閉じ込められたまま、定着氷縁に沿って西に流されたのです。アンカーは切れて「ふじ」は為すすべもありません。流され始めたのは、1月3日、現地時間の12:13でした。流氷の速度は約0.3ノット(0.56km/h)で艦尾方向から後ろ向きに流されていきました(図5)。

|

図5 第19次隊で定着氷縁に沿って漂流した「ふじ」(文献6) |

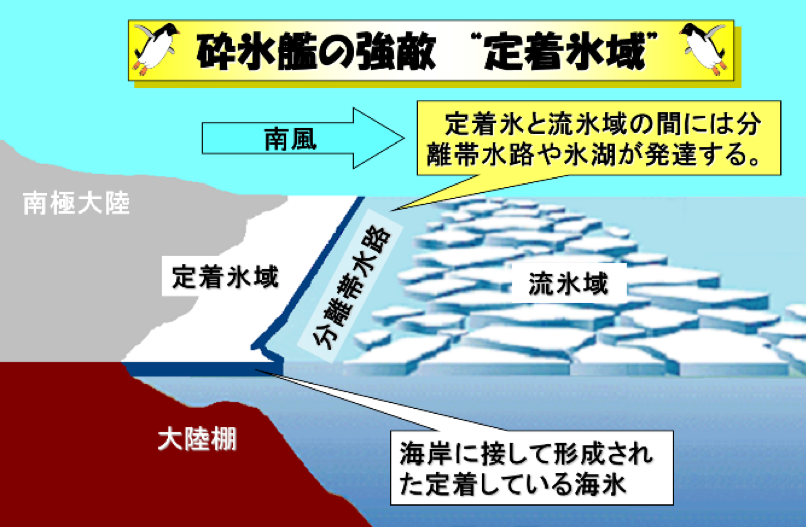

この間、船体の右舷側(定着氷側)が持ち上げられ、最大17度傾きました。流氷は飴のようにたえず姿形を変えてメラメラと流動し、大きなブロックが第一甲板(観測甲板)の外側通路にまで入り込んできました。筆者は、この時、南極観測隊員として乗船していました。非常に恐ろしかったのを覚えています。艦長から「総員耐寒準備」という艦内放送があり、観測隊員は、防寒衣類を袋に詰め込んで隊員公室に集合しました。隊長から、「万一の時には船から脱出しなれればならない。」と説明がありました。しかし、幸運にも、1月4日未明(現地時間02:50)、大きな氷山を遣り過ごしたのち後、流氷群から解放されたのです。帰国後、年次検査のため、ドックに入渠して判明したのですが、左プロぺラ軸が約7cm湾曲しているのが見つかりました。 図6は、定着氷縁付近の氷状を示したものです。図7はその模式図です。大陸から南風が吹けば、流氷は沖合に流され、分離帯水路ができます。この水路を利用すれば、砕氷船は快適に進むことができます。ところがいったん北寄りの風に変われば、流氷が南に押し戻され、分離帯水路は消滅し、定着氷付近はいろんな圧力が働く複雑な氷状になるのです。こういう海域で船がウロウロして危険なことは、過去の記録が教えてくれます。図8は、「ふじ」がビセットされた位置を示し、いずれも定着氷付近の流氷域で閉じ込められています。また表4は、「ふじ」がビセットされた記録です。「ふじ」の18回の航海で、5回もビセットされています。

|

図6 分離帯水路から定着氷に進入する「ふじ」(文献6) |

|

図7 定着氷、分離帯水路、流氷域の模式図(文献6) |

|

図8 「ふじ」がビセットされた位置(文献6) |

表4 「ふじ」がビセットされた隊次と期間(文献6)

| 隊次 | ビセット期間 |

|---|---|

| 11 | 1970年2月25日~3月18日(21日間) |

| 12 | 1971年1月10日~2月10日(32日間) |

| 13 | 1972年3月13日~3月28日(16日間) |

| 16 | 1975年2月13日~2月19日(7日間) |

| 19 | 1978年2月11日~2月23日(13日間) |

7.「しらせ」の就航

「ふじ」が就航してまだ10年しか経っていない1976年、観測事業を取り仕切る南極本部は、「ふじ」の輸送能力が小さすぎると指摘しました。また、「ふじ」の老朽化が進んでいること、昭和基地の拡大に伴う燃料輸送量の増強、広範な観測調査活動などを理由に、新船建造の必要性を強調したのです。それを受けて、新船建造の準備が始まり、「ふじ」を建造した日本鋼管が244億円で受注、1981年12月11日、「しらせ」として進水しました。仕様は、基準排水量11,600トン、長さ134m、幅28m、3軸プロペラ、3万馬力、巡航速度15ノットで46,300kmの航続距離、乗員170名、隊員60名の収容能力でした(図9)。

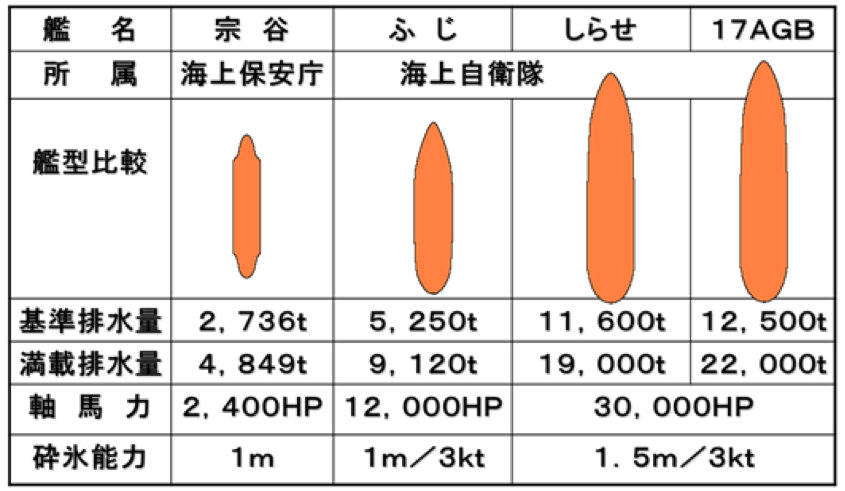

|

図9 「宗谷」「ふじ」「しらせI」「しらせII(17AGB)」の大きさ、性能の比較(文献6) |

「しらせ」は1983年11月14日、第25次隊員をはじめ総勢231名が乗船し、南極に旅立ちました。この時の観測事業の大きなイベントは、昭和基地発電システムの更新とセールロンダーネ山脈での調査および新あすか基地の建設場所選定でした。「しらせ」は、昭和基地のあるリュツォ・ホルム湾に進入する前に、セールロンダーネのブライド湾に向かい、人員と観測物資を輸送しました。これまでにない新しい運航の試みでした。その後の「しらせ」の航海は順調で、昭和基地に接岸できなかったのは、第49次隊までの全25航海のうち、第35次隊の1回だけでした。その強力な砕氷能力は、ANARE(豪州南極観測探検隊)の砕氷船を2回も救出する実績に繋がりました。1985年12月、第27次隊行動の往路にアムンセン湾で海洋観測中にビセットされた「ネラ・ダン」(3,500トン)を外洋まで曳航しました。また、1998年12月、第40次隊行動の往路で、「オーロラ・オーストラリス」を救出しました。

第51次隊からは、2代目「しらせ」が就航しましたが、第50次隊の輸送には建造が間に合わなかったので、オーストラリアの「オーロラ・オーストラリス」をチャーターし、100トン余りの物資を昭和基地まで輸送しました。その折、筆者はこの船をチャーターするための事前調査として、ホバートから乗船し、オーストラリアのケーシー基地までの往復航海を体験しました(文献7)。また、第50次隊の輸送担当者として、この船で昭和基地沖まで航海しましたが、定着氷にたどりつくのが精いっぱいで、「しらせ」の性能が如何に優れたものかを思い知らされました(文献8)。

「しらせ」の航海実績については次回に述べることにします。

8. 文献

文献1 https://www.api-ipy.gc.ca/pg_IPYAPI_018-eng.html

文献2 小島敏男(2005) 『南極観測船ものがたり』 成山堂書店

文献3 (財)日本海事科学振興財団 船の科学館編(2003) 『船の科学館 資料ガイド 南極観 測船 宗谷』

文献4 文部省(1972) 『南極観測25年史』 大蔵省印刷局

文献5 山田知充編(2012) 『氷海に閉ざされた1296時間:第12次南極越冬隊の記録』 極地研ライブラリー、成文堂書店

文献6 茂原清二(2014) リュツォ・ホルム湾氷海の脅威, 南極OB会, 第15回「南極の歴史」講和会, 2014年3月29日

文献7 石沢賢二・北川弘光(2010) オーロラ・オーストラリスによる輸送とオーストラリアのケーシー基地及びマッコーリー島基地の施設, 南極資料, Vol.51, No.2, pp. 209-240

文献8 石沢賢二・水野誠(2010) オーロラ・オーストラリスによる第50次隊での昭和基地におけ る人員・物資輸送, 南極資料, Vol.54, No.1, pp. 130-147

石沢 賢二(いしざわ けんじ)プロフィール前国立極地研究所極地工学研究グループ技術職員。同研究所事業部観測協力室で長年にわたり輸送、建築、発電、環境保全などの南極設営業務に携わる。秋田大学大学院鉱山学研究科修了。第19次隊から第53次隊まで、越冬隊に5回、夏隊に2回参加、第53次隊越冬隊長を務める。米国マクマード基地・南極点基地、オーストラリアのケーシー基地・マッコ-リー基地等で調査活動を行う。 |