シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」第17回

- 2019.04.22

- 第17回 メルマガ

- シリーズ「南極観測隊の生活を支える技術」, 観測隊, 技術, 南極

南極観測を支える海上輸送 その4 初代「しらせ」の運航

石沢 賢二(国立極地研究所極地工学研究グループ)

1.「ふじ」後継船の計画

「ふじ」は、第7次隊から24次隊まで、合計18回の南極行動を実施しました。初期の7次から11次行動までは5回連続して昭和基地に接岸することができました。ところがその後、厳しい海氷に遭遇し、第19次隊まで接岸できず、すべての物資と人員の輸送は、大型ヘリコプターに頼らざるを得ませんでした。結局、18回のうち接岸できたのは6回のみでした。第15次行動あたりから老朽化による能力低下がみられるようになったため、「南極輸送問題調査会議」で、対処方法が検討されました。

その時、将来の輸送形態として4つの案が取り上げられました。①単船による輸送、②航空輸送、③「ふじ」の延命、④コンボイ方式(砕氷船と随伴輸送船)による輸送でした。各国が実施している輸送方法を参考にすると、②の航空機だけで行っている国は無く、大型物資の輸送などには船舶輸送が不可欠です。④の方法を採用しているのは、米国です。基地までの海氷ルートを砕氷船が切り開き、その後を貨物船やタンカーが追いかけて航行し、大量の物資補給を行います。検討の結果、「宗谷」や「ふじ」と同じように、①の単船による方法に決着し、昭和54年度計画砕氷船(54AGB)として建造されることになりました。この会議では新船の基本要目を以下の3つにまとめました(文献1)。

①厚さ1.5mの定着氷を3ノット(時速5.5km)で連続砕氷できること。

②観測隊員60名および観測隊物資約1,000トンの搭載能力を有し、海洋・気象・電磁波・地磁気等の観測室を設置すること。

③巡航速度15ノット(時速27.8km)で、25,000マイル(46,300km)を航続できること。

この要目をもとに、防衛庁が基本設計を行い、当時の日本鋼管が建造することになりました。

建造経費として、1979年(昭和54年)から1981年(昭和56年)の3か年にかけて、約246億円の国家予算が認められました。1980年3月に日本鋼管鶴見製作所で起工され、1981年12月に進水、翌1982年11月に完成しました。

2.船名の公募と命名

1980年(昭和55年)の11月から12月まで、新船名称の一般公募を行いました。応募総数は、62,275通(うち無効872通)で、1位「さくら」、2位「やまと」、3位「しょうわ」、4位「オーロラ」、5位「あさひ」、6位「みずほ」・・・・15位「しらせ」の順でした。第1回「船名選考委員会」では、上位30位以内から、「極光」、「瑞穂」、「白瀬」の3候補を選出しました。第2回の委員会で、「白瀬氷河」を由来とする「白瀬」に決定し、昭和56年12月11日、防衛庁の進水命名式において「しらせ」と命名されました。筆者は、新船名の公募が行われた年に国立極地研究所事業部に就職したため、全国から郵送されてきたハガキを仕分けする作業を手伝いました。

3.新砕氷船「しらせ」の性能

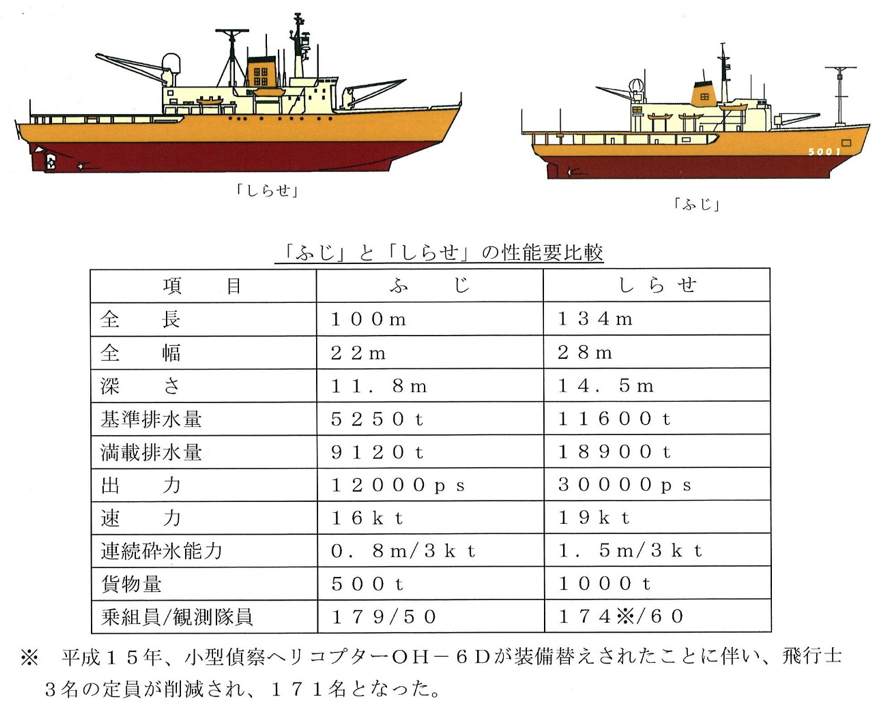

新船の任務は基本的には「ふじ」と変わりませんが、昭和基地から約700km離れたところに新基地を作る計画もあり、「ふじ」のほぼ2倍の規模として建造されました。表1に、「しらせ」と「ふじ」の主要性能要目を比較して示します。

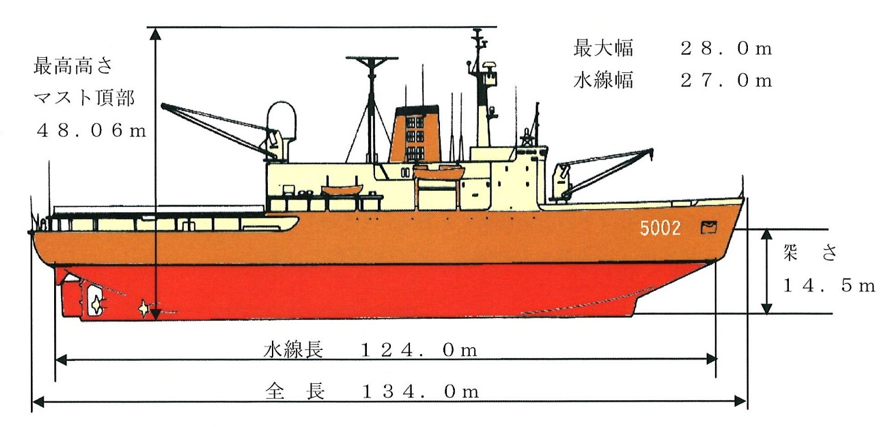

また、主要寸法を図1に示します。

氷に体当たりして砕氷を行うことをラミングと言いますが、そのときに影響するのが、船首の形状です。「ふじ」の時代は、氷海水槽が無く、模型実験でその性能を確かめることができないため、当時のソ連や北欧諸国の砕氷船を参考に形状を決めました。「しらせ」の設計にあたっては、ドイツのハンブルクの氷海水槽で確認試験を行い、船首砕氷部分の傾斜角を「ふじ」の30度に対して21度としました。図2に比較図を示します。参考に、現在使用している2代目「しらせ」(17AGB)の船型も示しました。

本船は南半球の夏に行動することから最低外気温-30℃を想定しました。また、機器類の耐衝撃性に関しては「ふじ」の設計基準を踏襲しました。主推進装置のすべての部品は、船の前後方向については2G(重力加速後の2倍)の加速度に耐えられること、さらに、推進システムに関する電装品と他の主要機器は、あらゆる方向に3Gに耐えられること、となっています。船型と砕氷能力については、理論研究によるコンピユーター解析、外国の砕氷船の実績解析、模型による氷海水槽での試験解析などから決定されました。

推進方式は、砕氷船に好んで採用される電気推進方式を選択しました。この方式は、デーゼルエンジンで発生した力を直接推進軸に伝えるのではなく、6基のディーゼル発電機で発電した交流電力を直流に整流し、これを3基の直流モーターに供給し、3基のプロペラを駆動するものです。この方式の利点として、以下のことが挙げられます。

①短期間内に高トルクが得られる。

②迅速で頻繁な前進/後進の切り替えが容易である。

③自動遠隔制御が容易であるため、操縦性が良好である。

④砕氷時に過度の衝撃トルクがディーゼルエンジンに直接かからないために、エンジンが保護される。

プロペラの直径は4.9m、固定ピッチの3軸です。各プロペラは4枚の翼で構成されています。1軸当たり1万馬力の均等配分としました。砕氷船のプロペラ軸系において大事なことは、軸が曲がるのを防ぐことです。そのため、各部の強度を、 プロペラ翼<翼固着用ボルト<軸になるように材料選定を行いました(文献2)。事故時の翼の交換と修理を考慮した設計方針です。

筆者は、第24次越冬隊員として東京から「ふじ」に乗船し、帰路は南極初航海の「しらせ」で帰りました。「ふじ」の船室は、配管がむき出しで、様々な機械から出る音がうるさく、居心地はけっして良いものではありせんでした。ところが、新船の隊員寝室は、机や寝台も木製の2人部屋で、「ふじ」とは雲泥の差があり快適でした。ひとつ気になったのは、後部船室でのプロペラから発する騒音がひどく、ガラガラと大きな音を立てていたことです。その後、2回目の乗船となった第28次隊では改善されていました。

4.「しらせ」の南極での運航

南極での初運航となった第25次隊には、大きなミッションが組み込まれていました。新しい基地建設地の調査です。昭和基地から西に約700km離れたセールロンダーネ山地の近傍に第3の基地を建設する計画が、新船就航の目玉の一つとして立案されていました。これまでの「ふじ」は、夏期建設作業や野外調査の支援をするため、しばらく昭和基地に停泊するのが通常でしたが、今回は、1月末に昭和基地での仕事を切り上げ、2月早々に基地を離れ、セールロンダーネのブライド湾に向かいました。船上から小型雪上車やスノーモビル、小屋の建設資材を大型ヘリコプターで輸送しました。調査隊が大陸で活動中、「しらせ」は、海洋観測を行いながらこの湾に留まり、2月23日に調査隊を収容し、北上・帰路につきました。「ふじ」に比べ、砕氷、荷役能力が大幅に改善されたため、昭和基地の補給・支援だけでなく新たな観測活動の支援もできるようになったのです。新基地調査には、第24次越冬後の筆者も参加しました。昭和基地の風景とは全く異なり、奇怪な岩峰を目のあたりにし、スノーモビルで駆け抜けました。(図3)。

その後、第26次隊からは新基地の建設が始まり、「あすか基地」と命名されました。建物は毎年増築され、第28次隊から越冬が始まりました。越冬が始まるまでの4年間の「しらせ」の運航状況は表2に示した通りです。第26次隊からは、昭和基地に入る前に、ブライド湾に寄り、物資・人員輸送を行い、帰路に再びブライド湾に進入し隊員を収容するというオペレーションになりました。

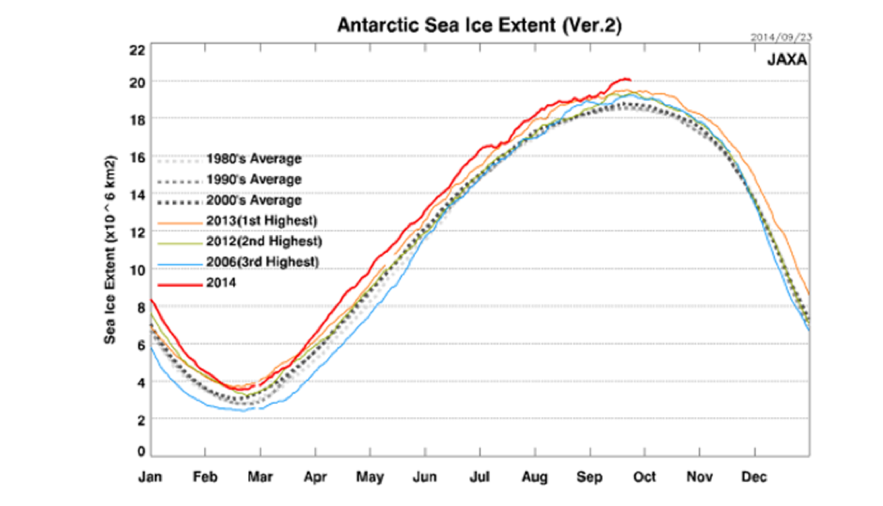

実はこれらの運航日程は、「しらせ」にとってはむしろ好都合だったと考えられます。というのは、昭和基地にたどり着くためには、約40マイル(74km)にわたり、リュツォ・ホルム湾の定着氷を砕氷する必要があります。南極全体の1年間の海氷の推移を示したのが図4です。2月末から3月始めにかけて最も少なくなります。

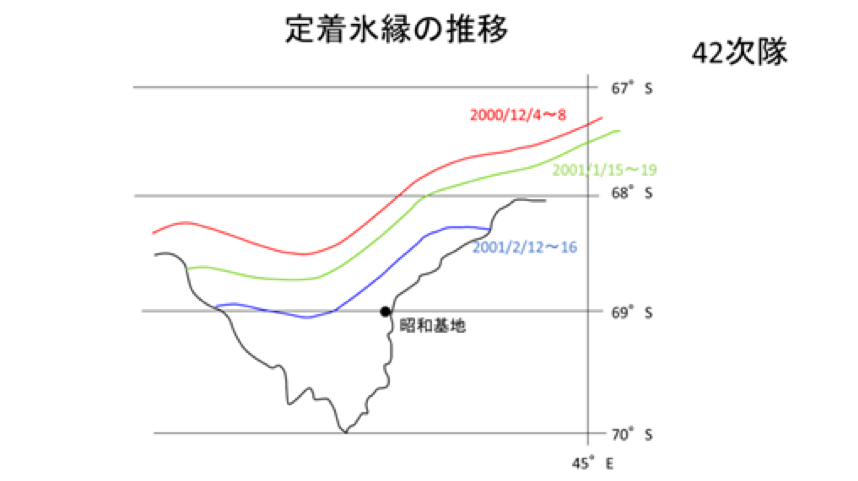

また、図5には、リュツォ・ホルム湾の定着氷縁の推移を示しました。12月から2月にかけて急速に海氷は後退するため、砕氷行動は楽になります。これまでは、一日でも早く昭和基地に物資を輸送し夏期作業を始めたいという思いで、厚い海氷のラミングを繰り返したのです。しかし、建築作業などに使う大型物資が、すでに基地に在庫してあるなら、ヘリコプターで人員を運ぶだけで、作業は可能なのです。「しらせ」は海氷状況の良い1月下旬以降に、次のシーズンの物資を昭和基地に届ければよいはずです。このようなオペレーションは、アメリカ隊などが以前から実施していることです。砕氷船が基地に到着するのは、1月末から2月の頃です。砕氷船の運航日程は、砕氷航行を優先して決めるべきだと筆者は考えています。

5.「しらせ」の25年間の氷海航行

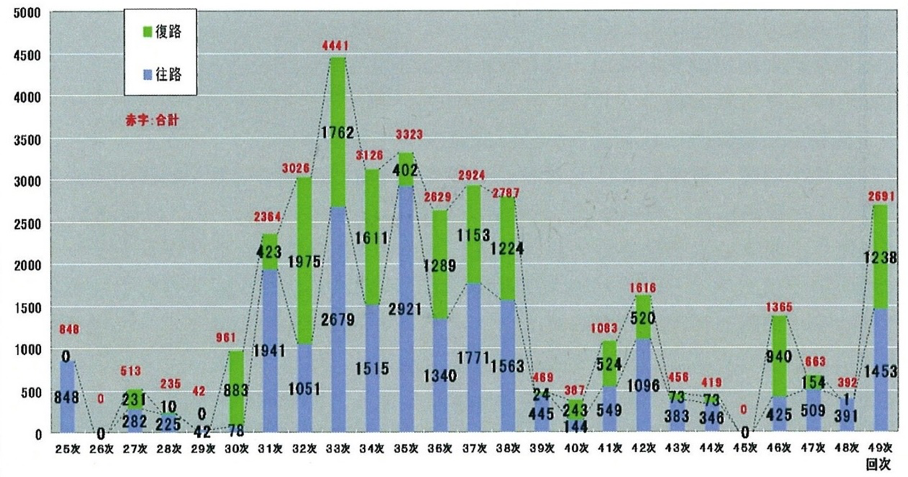

図6は、25年間の「しらせ」のラミング回数を示したものです。水色は、流氷域に進入し定着氷を経て昭和基地までの往路、緑は、昭和基地から流氷縁を抜けるまでの復路の回数です。第25次隊から30次隊までは、海氷状況は良好で、容易に昭和基地に接岸できました。ところが、31次隊から急にラミングの回数が増え、往復で2,000回を超えました。33次隊では最高の4,441回を記録しました。そして35次隊では接岸を断念しました。接岸できなかったのは、25回の南極航海のうち唯一この隊次だけでした。その後、39次行動中に、オングル島周辺の定着氷はほとんど流出してしまいました。45次隊のラミング回数はなんとゼロで、オングル島周辺は開水面となり、「しらせ」は初めてオングル島を1周することができました。しかし、最後の航海となる49次隊では再び2,000回を超えるラミング回数となりました。

初代「しらせ」の運航は、49次隊で終了し、後継船となる二代目「しらせ」は、第51次隊から就航しました。1年間の空白となった第50次隊では、オーストラリアの「オーロラ・オーストラリス」をチャーターして100トンほどの物資を輸送しました(文献3)。この時は、筆者が輸送担当として乗船しました。この砕氷船の砕氷能力は「しらせ」に比べると雲泥の差で、リュツォ・ホルム湾の定着氷に到着するのが精一杯でした。

6.「しらせ」の運航中のできごと

あすか基地の越冬は、第32次隊で終了しました。28次隊から合計5回だけでその歴史を閉じました。その大きな理由は、ドームふじ基地での深層掘削準備が本格的に始まったため、輸送や人員の制約からあすか基地の運営が難しくなったことです。また、あすか基地の建物のほとんどが、スノードリフト(雪の吹き溜まり)で埋没したことも一因です。あすか基地は、標高約980mのカタバ風帯にあり、内陸から吹き降ろす風の通り道にあたり、強風が四六時中吹き荒れる悪条件の場所でした。もう少し山側に建設すれば、埋没しなくて済んだのではないかと、悔やまれます。

第33次隊では、ドームふじ基地への物資輸送のため、新たに開発した大型雪上車を搬入しました。これは、「しらせ」の船倉やクレーンの能力を考慮して設計されたものです(図7)。

大きなトピックスとして、「しらせ」は、南極海でオーストラリアの観測船を2回にわたり救出しました。第27次隊の往路、オーストラリアのフリマントルに停泊中に、オーストラリアの観測船「ネラ・ダン」の救出命令を受け、海洋観測を中止して現場に急行しました。周囲はハンモックした厳しい氷況でしたが、1985年(昭和60年)12月14日に会合し、救出作業を開始しました。曳航中に「ネラ・ダン」のボラードが破損するなどのアクシデントがあったものの、無事救出に成功しました(図8)。また、第40次隊の往路、またもフリーマントルに寄港中、「オーロラ・オーストラリス」がプリッ湾で推進軸系に不具合を生じ、航行不能になったとの情報が入りました。フリマントルで曳航索を積んで現場に向かい、同船の周囲を砕氷した後、流氷域までエスコートし12月18日に氷海を離脱しました。

7.退役後の「しらせ」

合計25回の南極砕氷航行を終えた「しらせ」は、気象関係の財団に引き取られました。現在、千葉県船橋港に係留され、さまざまなイベント会場として利用されています。また、甲板の錆などがひどくなってきたため、かつての観測隊員や「しらせ」乗組員のボランテア活動により、錆落としや塗装作業などが時々行われています(図9)。

8.文献

1.砕氷艦 「しらせ」 編集:初代「しらせ」25年の航跡

2.赤井謙一:『世界の砕氷船』 成山堂

3.石沢賢二、水野誠 (2010) オーロラ・オーストラリスによる第50次隊での昭和基地における人員・物資輸送, 南極資料, Vol.54, No.1, pp. 130-147

石沢 賢二(いしざわ けんじ)プロフィール前国立極地研究所極地工学研究グループ技術職員。同研究所事業部観測協力室で長年にわたり輸送、建築、発電、環境保全などの南極設営業務に携わる。秋田大学大学院鉱山学研究科修了。第19次隊から第53次隊まで、越冬隊に5回、夏隊に2回参加、第53次隊越冬隊長を務める。米国マクマード基地・南極点基地、オーストラリアのケーシー基地・マッコ-リー基地等で調査活動を行う。 |