南極の地名から辿る物語り ハレー基地(2)

- 2022.06.14

- 極地研究振興会 Webマガジン

- シリーズ「南極の地名から辿る物語り」

石沢 賢二

石沢 賢二

南極の地名から辿る物語り ハレー基地(2)

前回(その1)では、イギリスのハレー基地がなぜ彗星で有名な学者の名を基地に採用したのか?について検討してみた。それは、科学的探検航海を目的として初めて南氷洋に乗り出した先駆者だったからに他ならない。今回は、エドモンド・ハレーのその他の業績を見てみよう。

1.エドモンド・ハレーの業績

天文学者としてのハレー

ハレー(図1)は、オックスフォード大学クイーンズ・カレッジで天文学や地磁気を勉強していたが、20歳の時大学を中退し、南太平洋に浮かぶセントヘレナ島への探検を行った(1676~1678年)。その目的は、南半球から見える恒星のカタログを作成することだった。当時セントヘレナは、大英帝国で一番南にある植民地で、東インド会社の管轄下にあった。ハレーの提案は、王立協会の仲介で国王チャールズ2世の支援を得ることができた。船での往復は、東インド会社が便宜を図り、観測機器は、事業家であった父親からの資金で購入した。セントヘレナ島の最高峰の近くに天文台を設置し、341個の星の位置を特定した(文献1)。

この遠征でハレーは、航海術やプロジェクト遂行に関する多くのことを学んだ。帰国後、カタログをまとめ、オックスフォードの学位を得るとともに、22歳で史上最年少の王立協会フェローとなった(1678年)。当時、イギリスでの学者の交流の中心は、1662年に有志によって設立された王立協会(ロイヤル・ソサエティー)であり、この会員になることは、自然知識の向上に貢献した科学者だけに与えられる、たいへんな名誉だった。

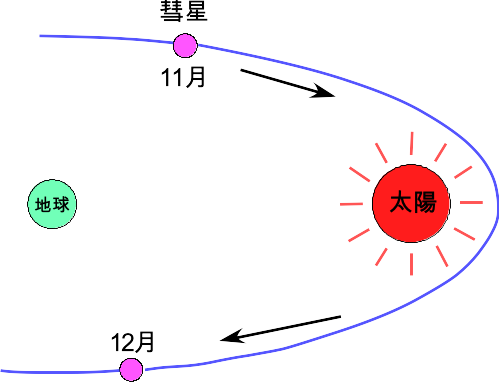

1680年の暮れに巨大な彗星が現れ、いったん姿を消し、12月になって長い尾をもった姿で夜空に輝いた。ヨーロッパ旅行中のハレーは、12月8日にパリに向かう途中、この大彗星を見た。11月に現れた天体と、12月以降に世間を騒がせた彗星は実は同じ天体ではないかと気づいた一人が、グリニッジ王立天文台長のジョン・フラムステードだった。彼は、この彗星が太陽に引き付けられ、しかし接近した時に反発力を受けて方向転換したのではないかとニュートンに手紙を書いた。フラムステードは、彗星の運行をつかさどる原因は、「磁力」であると想定していた。当時は、惑星が太陽を周回するのも「磁力」が原因ではないかと考えられていた。それに対してニュートンは、高熱を持つ太陽に「磁力」があるはずがないと答えている。そして、太陽から何らかの「引力」を受けながら戻って来た可能性を指摘した(図2)。これはニュートンが天体の重力について語った最も古い記録とされる(文献2)。2年後の1682年に別の彗星が出現したが、この彗星こそハレーが後年、再来を予測した「ハレー彗星」だった。

アイザック・ニュートンとの出会いと協力

ヨーロッパ大陸からの帰国後、1684年、王立協会の中心的人物であり、建築家としても有名なクリストファー・レンとロバート・フックとハレーの3人が、惑星と太陽の間の力が「逆2乗の法則」にしたがうのではないかということを話題にしていた。ハレーもレンも引力が距離の逆2乗に比例することを直感的に知っていたが、だれもその証明に必要な数学的知識を持っていなかった。ニュートンならば可能かも知れないとひらめいたハレーは、ケンブリッジのニュートンを訪ねた。ハレーがヨーロッパから帰国した時、1680年に見た彗星のことをニュートンに報告したが、これがハレーとニュートンの最初の出会いだったと考えられる(文献3)。

ハレーが28歳でニュートンを訪問した時、ニュートンは42歳だった。ハレーは、太陽の引力が距離の逆2乗に比例するとすれば、惑星が描く曲線はどのようになるか?と尋ねた。ニュートンは即座に、楕円であると答えた。ニュートンは後に、その根拠を示す数学的証明をハレーに送付した。その内容は、逆2乗の力が各種円錐曲線の軌道を生み出すことを証明するもので、ケプラーの第3法則(惑星の公転周期の2乗と、軌道の長半径の3乗の比率は惑星に依存しない一定値である。)も力学的に導きだしていた。

これを受け取ったハレーは、ニュートンの理論が天文学の革命を引き起こすことを察知し、正式な論文を発表するよう説得した。そして、『自然哲学の数学的原理(プリンキピア)』の執筆が始まり、3部からなる全編が完成したのは1687年7月だった。

当時、王立協会の財政は火の車で、事務局を担当していたハレーが財政的負担を請け負ってようやく出版することができた(文献4)。ハレーがいなければ、『プリンキピア』は存在しなかったことは疑いない。

彗星の研究

ハレーがヨーロッパ大陸に渡る時(1680年)、イギリス海峡の船上から彗星を見たのはすでに述べた。フランスに到着してパリ天文台長のカッシニを訪問し、彗星について議論した。ハレーは帰国後1682年に、別の彗星を目撃し、これが後に「ハレー彗星」と呼ばれるようになるのだが、彗星の軌道を研究したのは、1695年頃(39歳)からだった。

かつてケプラーは、彗星の軌道は直線であると考えた。ニュートンは、回帰しない放物線であると推定したが、ハレーは楕円軌道も存在するのではないかと考えていた。

彼は中世ヨーロッパの天文学者たちが記録した資料から、彗星の軌道を求めた。そして1337年から1698年までの、ハレー自身が観測したものを含めて24個の彗星の軌道をニュートンの「万有引力の理論」を用いて決定した。その中の1531年、1607年、1682年の軌道が似ていることに気づき、さらにその出現間隔が75~76年であり、これらは同一の彗星であると判断した。3回の出現間隔のわずかな違いは、木星と土星の引力が原因と考えた。

そこで、この彗星が1681年に木星に接近していることから、次の出現(近日点通過)を1758年末か1759年始めだと予想した(文献5)

エドモンド・ハレーは、1720年64歳で、フラムスティードに継いで2代目のグリニッジ天文台長に就いた。そして1742年86歳で天寿を全うした。

自分が予測した彗星の再来を見ることはできなかったが、後年フランスの天文学者クレイローは、木星と土星による影響を考慮してこの彗星の軌道を再計算し、近日点通過を1759年4月中旬と予想した。実際は、3月13日だった。この彗星は「ハレー彗星」と呼ばれるようになり、最近では1986年に観測された。

次の回帰は、2061年7月頃と予想されている。

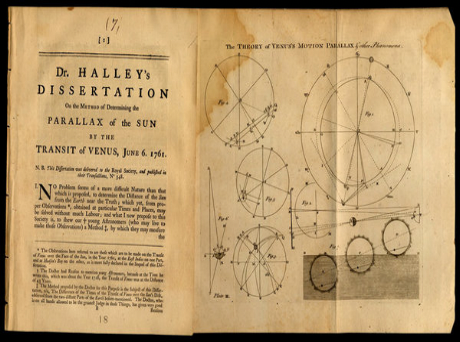

金星の太陽面通過の観測

ケプラーの研究により17世紀までには惑星間の相対的な距離の関係はわかっていたが、地球と太陽間の絶対的な距離(1天文単位)は計算できなかった。しかし、金星が太陽面を横断するタイミングと所要時間を計測すれば、地球と太陽間の距離を計算できることは知られていた。この現象は、約8年おきの2回1組で起きた後、100年以上の間隔が空く。

ハレー発案の共同研究プロジェクト

1716年ハレー(60歳)は、1761年6月6日に起きるこの現象を世界各地で観測し、1天文単位の正確な値を得るべきだと提案した。ハレー自身は高齢のため1761年の観測はできないと理解していたため、観測の詳しい説明をラテン語で論文に残し、好機を逃すべきでないと天文学者に伝えた。1761年の次は、1769年、1874年、1882年と予測された。

ハレーの呼びかけに多くの天文学者が賛同し、その中でこのプロジェクトの中心人物となったのは、フランス海軍付の天文学者ジェセフ・ニコラ・ドリルだった。1756年以降ヨーロッパは7年戦争で混乱し、イギリスとフランスは対立していたが、フランスが具体的な観測活動を開始すると、英国王立協会は、「科学の進歩は航海術の発展につながる」と海軍省を説得し協力を依頼した。

当時、地理的位置が正確に把握されていた地点は、世界中に数えるほどしかなく、ハレーの論文が発表される2年前の1714年、英国政府は、経度の測定法の考案者に最大2万ポンド(王立グリニッジ天文台長の年俸の200倍)を与える「経度懸賞」を創設していた(文献6)。

金星の日面通過観測では、観測地の正確な緯度・経度が必要で、この観測が経度測定法の発展につながり、ひいては通商と軍事のもとに成り立つ植民地支配に関わっていた。そのため、この観測は、フランスとイギリスを中心に生臭い政治的背景を引きずりながら世界中で展開された。8年後の1769年の2回目のイベント時には、ジェームス・クックがこの測定任務を担って「エンデヴァー」号で南太平洋に向かい、タヒチで金星の登場を待ち構えることになる。

2.おわりに

『プリンキピア』の著作で学会から評価を受けたニュートンは、35年間のケンブリッジの生活に終止符を打ち、ロンドンに移り住み、1696年の春、造幣局の管理者に任命された。数ヶ月後、彼は、ハレーをチェスター造幣局の補助監督官に任命した。2年後、ハレーがこの退屈な業務から開放されロンドンに戻った時、26歳のロシアのピョートル大帝がイギリスを訪問していた。ピョートルの目的は、テムズ川のデッドフォードにある「王立海軍造船所」での造船技術の習得だった。国家の富の基礎は貿易と商業にあると考えていたピョートルは、3か月の滞在で、天文台、王立協会、大学なども訪問した。王立協会ではニュートンやハレーに会った。ハレーはピョートルの科学アドバイザーとなり交流を深めた。ピョートル大帝の名は、1820年に南極大陸を発見したベリングスハウゼンにより、南極半島の西側の絶海の孤島であるピーター1世島として刻まれた。

1957年からの国際地球観測年(IGY)に備えた1955年の国際会議で、南極観測を希望した日本に対して、欧米諸国からピーター1世島を割り当てる案が勧告された。日本側は第2回会議で、南極大陸での観測を希望するとし、この勧告を拒否、現在の昭和基地に落ち着いた経緯がある。

= 参考文献 =

1. Norman J.W. Thrower (1981), The three voyages of Edmond Halley in the Paramore 1698-1701, The Hakluyt Society, London

2. 和田純夫(2009) 『プリンピキアを読む-ニュートンはいかにして「万有引力」を証明したか?』 講談社

3. Alan Cook (1998), Edmond Halley, Charting the Heavens and the Seas. Clarendon Press, Oxford

4.中島秀人(1996) 『ロバート・フック ニュートンに消された男』 朝日選書

5.長谷川一郎(1985) 『ハレー彗星物語』 恒星社厚生閣

6. アンドル・ウルフ, 矢羽野薫訳(2012) 『金星を追いかけて』 角川書店

執筆者紹介

石沢 賢二

元国立極地研究所極地工学研究グループ技術職員。同研究所(事業部観測協力室、その後南極観測センターへ改組)で長年にわたり輸送、建築、発電、環境保全などの南極設営業務に携わる。秋田大学大学院鉱山学研究科修了。第19次隊から第53次隊まで、越冬隊に5回、夏隊に2回参加、第53次隊越冬隊長を務める。米国マクマード基地・南極点基地、オーストラリアのケーシー基地・マッコ-リー基地等で調査活動を行う。